松原俊太郎 まつばら・しゅんたろう Web/Twitter/Instagram

劇作家。1988年、熊本生まれ、京都在住。神戸大学経済学部卒。戯曲『みちゆき』(2015年)が第15回AAF戯曲賞大賞を受賞。戯曲『山山』(2018年)が第63回岸田國士戯曲賞を受賞。小説『ほんとうのこといって』を「群像」(講談社)2020年4月号に寄稿。主な作品として『正面に気をつけろ』、『光の中のアリス』、『イヌに捧ぐ』など。2022年度セゾン・フェローⅠ。

──────────

植村朔也(以下、植村):スペースノットブランクについてよく言われるのは、意味はわからないけど面白い、ついてはいけないけれど観てしまうといったことです。これは一面では、身体の強度を重んずる舞台が90年代以降減少していって、スペースノットブランクが逆に希少な存在になった結果ではないかと僕は理解しています。松原さんの戯曲の言葉も生半可なものではなく、それをしっかりと声に出すためにはやはり強度が必要とされるように思われます。

つまり、スペースノットブランクと松原さんの共作を語るうえで強度という言葉は外せないわけです。もちろん、その場合今度はこの強度というマジックワードの内実が問われなくてはいけません。たとえば松原さんと縁の深い劇団である地点などと比べた場合に、スペースノットブランクの身体性をあらためて松原さんの視点から言葉にするとしたら、どのようなものになるのでしょうか。

松原俊太郎(以下、松原):地点だと、戯曲の役に沿った新劇的な身体とは全然違って、演出の三浦さんが戯曲から直感で引っ張ってきたワードを基に即興して、劇団員全員で演技のルールを決めてつくるので、最初の段階から身体とテクストに距離ができる。その、テクストに寄りかからない身体を自律させ、戯曲の言葉と対峙させるためにルールづくりをやっているんじゃないかと思っています。

スペノ(注:スペースノットブランクの略称)は俳優自身がもっている身体というものをすごく尊重しているというイメージがありますね。筋や構成をいじったりしない分、地点よりは戯曲の意味に沿った作り方をしていると思います。

身体の強度といったときに、スペノに顕著なのは、始まるときに必ずかなりゆっくりやるんですよね。観客への身体の提示・導入ということももちろんあるかもしれないけれど、あれはスペノ独特という気がします。

そうした間の取り方でいうと、最近だとジョーダン・ピール監督の『NOPE』はスペノそっくりでした。一見すると謎の間だけど、見ていくと何かしらの必然があるという。心理間やアートフィルムのそれとは違いますね。

植村:僕は、本人性ということで言えば地点の方にも感じられるように思うのですが、そこのところはいかがでしょうか。もちろん本人性といったときの意味合いが変わってくるのでしょうが。

松原:地点の場合はほぼ同じメンバーでやるし、演出の三浦さんが俳優たちをよく知っているので、そういう意味の本人性はあると思います。配役や台詞を割り振るときに、俳優のキャラクターを意識することはあると思うんですが、とりたててそれを強調して演出するということはないかと。基本的には、俳優が出してきたものに応答して演出をしていくという形のはずです。

植村:となると、逆にスペースノットブランクの場合は、劇団ではないのが演技の方向性を規定しているとも言えるわけですね。

松原:それはとても重要だと思います。毎回出ている古賀君は例外なんだけど。古賀君のような存在がいて、スペノのやり方が他の出演者と共有されていく。

スペノに関して全く色がないということはないと思う。劇団ではないけれど方法はやはりあって、それが身体にかなり寄っているというか。出演するそのひとがこれまでどういう身体を持ち、どういう演技をしてきたかということはスペノにおいてとても重要だと思うけれど、逆に齟齬をきたす場合もあるはずで、そこで古賀君がいることは助けになってるんじゃないですかね。他の劇団で経験を積まれてきた方たちは、それを活かせることももちろんあれば、蓄積した方法をデコードしなければいけない部分も少なからずあるのかなと思います。

植村:さっきのお話にあった、スペノは地点に比べて戯曲の言葉の意味に寄り添っているというのは、必ずしも明らかではないと思います。言葉と全く無関係に見える動きをしていることが多いので。

松原:書いた身からすると、無関係な動きにはあんまり見えないんですよね。もちろん予想のつかない意外な動きではあるけど、納得はさせられる。だから、振付なんじゃないですか?

でも、その振付がどういう仕組みで為されているのかはいまだにわかっておらず、たぶん、俳優から何か出てきたものに対して、演出側がなにか提案するという形なのかなとは想像しています。

意味からあの特殊な動きを作ってはいないと思うんですよ。でもその動きが言葉と全く無縁ということではなくて、この戯曲を使ってこのクリエーションをする、というあり方を最大限に大事にしているということだと思います。その中で生まれたものでしかなくて、その時々の俳優とのやり取りであったりとか、戯曲を読んで話し合った結果だったりとか、それら全部がもち込まれた結果あの動きが生まれたという感じで、こういう意味だからこの動きをつけようという風には絶対やっていないと思う。

スペノは演出がかなり特殊で、一般的な演出は戯曲を読んで一つの解釈や態度を呈示するわけだけれど、松原戯曲とスペノの場合にはそうでもないなという感じがするんですよね。戯曲に対峙するというよりは、戯曲を使って表現すると言えばいいのかな。

植村:戯曲をそれ自体完結した作品として解釈するのではなく、戯曲を使って表現するということでは、地点の場合も同様ではないかと思うのですが、それでも言葉と身体の関係性の強さには違いがあるわけですよね。

お聞きしていて思ったのは、スペノの特徴はシーンごとにそれぞれなぜか発生している、独立した納得感にあるのではないかということです。

松原:単純に、地点はテクストをバラすんですよね。地点はバラしたならバラしたなりに、戯曲に対する一つの態度を呈示しなければならないという強迫的な意識はあるんじゃないかなって気がしますね。地点の場合、それを支えるためにあの身体があるという気がします。ただ最近はどうなんでしょう、変化はあるでしょうね。

だからスペノと地点とでは最終的な方向性が全然違いますよね。スペノ特有のシーンごとの独立した納得感も、戯曲が個々のシーンをある程度独立させつつ書いている部分に呼応しているのかなと。全篇クライマックスと謳っていた『光の中のアリス』ではそれが特に顕著でした。

植村:前回のインタビューでは、戯曲から改編を行って上演テクストをつくりなおす劇団地点の場合とは違って、スペースノットブランクでは全ての台詞が読まれるから、稽古の進展に即して戯曲を書き直すようになったということをお話しされていました。

書かれる言葉の性質も変化してきています。言葉が持つ抵抗力のようなものが加減されて、声に出しやすくなっているのです。結果として、上演する側が戯曲とは別のところに強度の根拠を求める必要に迫られるともお話しされていました。

しかしその場合、戯曲はたんなるリーダビリティのものにとどまらない大きな変化を蒙るはずです。たとえば、単純に考えたら、上演する側で強度を用意してくれるなら、戯曲の側は強度を放棄してゆくことにもなりかねない気がするんですが……。

松原:「上演する側が戯曲とは別のところに強度の根拠を」というのは『光の中のアリス』の上演前のインタビューで言っていたんですよね。そのときどういうつもりで言ったのか定かではないですが、今はそうは考えてません。仰る通り、戯曲に強度いらなくない? となっちゃうので。

ただ、強度に関して言うと、今書いている戯曲が『忘れる日本人』『正面に気をつけろ』『山山』を書いていたときとは違うものになっているのは間違いなくて、それはスペノと組んだ際には戯曲の順序通りに上演されるぶん、書く際に上演を強く意識する必要があることが大きいです。「戯曲1」「戯曲2」ってくらい、別のものを書いているという認識です。

日本の演劇を見たときに、戯曲がないな、台本しかないなと『山山』の時までは強く思っていたんですね。舞台で発せられる言葉としてそれだとどうなんだろうという問題意識が強くあり、戯曲だけで自律して成立するものを書こうとしていました。

でもそれは上演を意識しないことで可能になっていた部分が多分にありました。そこでスペノと組んだときに、別のやり方でどう戯曲を自律させられるのかと考えた結果できたのが『光の中のアリス』でした。あれはとてもうまくいったと思います。全国で再演してほしい。

植村:直近の『ささやかなさ』や『ミライハ』での手応えはいかがでしたでしょうか。

松原:『ささやかなさ』については『光の中のアリス』の前に一度高松で上演していて、『悲劇喜劇』掲載用にリライトした後、さらに再演のために書き直したかなり特殊な戯曲になっていたので、その流れのなかに置くのは難しいですね。(マスクを外して喋るシーンの)荒木(知佳)さんが凄かったな。あのシーンだけ抜き出してでも、みんなに見てほしい。

植村:『ミライハ』で出演者全員が高校生となったときも、強度を諦めようとはならなかったわけですよね。

松原:もちろん。ただ、戯曲を自律させるにあたっては、最後のト書きでなんとかギリギリだったなという感じ(参考:植村による『ミライハ』評)で、上演に任せすぎたなと反省しています。

もっと高校生がストレートに発せられる言葉を書くべきだったかなと。やっぱり古賀君みたいには高校生は発声しないし、高校の演劇部に所属している子が多かったから、そこで学んだことを出そうとすると感情がこもるんですよね。それは悪いことではないんですが、ただ自分の書いたテクストにおいては往々にして大変なことになるので。だったら、初めから感情を込めてもいいテクストに挑戦するべきだったなと思ってます。

植村:「戯曲3」ですね笑

松原:そう。そんなテクストがあっていいのかという問題もあるけど、それ含めて考えたほうがいい。もう一回やりたい。

植村:「戯曲1」はもう書かれないんですか?

松原:「戯曲1」は書きたいけど要請されないんですよね。そのまま上演したら3時間超えになるし、上演を度外視して書いてというひとも基本的にはいないので。スペノも「『山山』は無理かもしれないです」みたいに言っていたし。来年2月に演出家不在でつくる予定の『草』という集まりでは、自分と俳優たちだけでつくるので、それこそ上演を意識しないわけにはいかないけど、ここで「戯曲3」の形が作れればとは思ってます。

植村:なるほど。松原さんは9月1日のツイートで、戯曲のスタイルは繰り返し発明される必要があると仰られていました。『再生数』で、こうした「戯曲2」的な書き方に新しい変化はなにか生じていたでしょうか。何か新しいスタイルが発明されるということは今回ありましたか

松原:植村君も今回は稽古場に長くいるということで分かったと思うんですけど、まあ書けませんでした。完成が一カ月押して、稽古の初日で渡すのが10数ページという、考えられないような事態が発生していました。

僕とスペノが共有しているのはこの、スタイルの発明というところで、とにかく前と同じことはできない。『光の中のアリス』が良かろうとその二番煎じはできない。ということで、今回は映像を使って、出演者も6人でいこうと決まって、松原がドラマを書いて映画を作ろうという話になりました。

でも、まずスペノが映像で何かをつくるというのが想像できなくて。映画の身体って、まあ普通じゃないですか。だから、今回の出演者の身体がどう動くのか、イメージがつかなかった。

植村:今回初めから強度のお話をお聞きしたのは、まさにその問題があったからなんです。台詞自体の強度はともかくとして、今回の『再生数』では身体がもつ強度というものの取り扱いが変わらざるを得ないはずですから。

松原:書くうえではひとまずそれは気にしないようにしていましたが、すぐに身体は問題になりました。今回は戯曲に脚本をもち込んだんですが、これも大きくて。

『山山』ではト書きも台詞にして、身体はとりあえず文字だけで作って、それに俳優が身体をあてがうという形をとりました。『光の中のアリス』でも台詞に近い形でト書きを置いて、上演する身体とは距離がある点で同様でした。

ところが脚本を書くとなると、ト書きと台詞がパッキリ分離されているのでそのぶんより強く身体が前提に立ちます。この身体が上演の意識とべったりくっついてなかなか分離できなくて、書くこと自体と演出が切り離せなかった。

出演者がどの程度の身体でいるのか想像できないまま机上には動かない身体だけがあり、テクストをどのレベルで渡していいものか判断がつかず、まあ地獄でした。

これを分離させる一手となったのが、スペノが送ってくれる稽古動画でした。

植村:なるほど。脚本的な書き方というのは、スペースノットブランクから送られてくる稽古場の音声や映像を確認して、俳優の演技体にあわせて書くということだと理解しています。だからこそ、それは松原さんにとってはほとんど演出の仕事でもある。今回、方法としてはその書き方は最後まで貫かれたんですか?

松原:はい、昨日(2022年9月11日)最後の修正稿を送って、ようやく手ごたえがありました。自律したと思います。戯曲に脚本を持ち込むことと、入れ子を完遂することで。

植村:今回、一足先に戯曲を拝読しまして、パズルのようだと思いました。それは、単なる冗談にとどまらない、主題ともかかわる言葉遊びが散りばめられていたからです。しかも一部は普通観客には呈示されないはずの、ト書きのなかにそういう言葉遊びがあるので、演出サイドへのさりげない指示書のようにも読めました。

しかしそうなると、実は松原戯曲はパズル的な、ある種の論理的な構造物として書かれてきたのだろうかと思わされて、驚いてしまったんですね。

松原:そういう言葉遊びは少なからずしていますけれど、さりげない指示書にする意識は全くないです笑 偶然ですね。

でも基本は抽象からしか始まらないので。「死」であったり「わたし」であったりを素材に、そのときどきでこしらえた抽象から始まって、途中から構造が見えてきます。その抽象に強度を与えるための時間がこの二か月でした。抽象にそうした構造が先行しているということはないです。ただ、ネタとしてでもそうした構造があったほうがいいのは確かで、でも苦手なのでそこはもう誰かと組みたいですね。話しているうちにいつのまにかできてくるというのもありますし、話すだけでもいいので。

植村:脚本的に書くといったときの、プロセス自体についても具体的にお聞きしたいです。出演者のキャラクターを掴んだりする単なるあて書とは違った作業が行われているのだろうと推察するのですが、そうだとして、送られてきたデータから何を受けとられているのでしょうか。

松原:基本、声ですね。存在、みたいなことなのかなあ。

送られてくるのが動画というのが今回は重要でした。生身の身体を稽古場で見ていたら書けなかったんじゃないかな。

植村:それは、生身の人間ではなく映像を見るという、今回の公演本番の経験に似ているからでしょうか。

松原:いや、戯曲内の脚本の中で動いている人物としてイメージできるからですね。頭の中でやれよという話ですが、自分が頭の中でやると好んでカオスに向かってしまうので、動画でうまく外部化されてよかったです。

今回の戯曲では、外があって、撮影班がいて、彼らが撮っている部屋があって、それを観ている人たちがいるという設定があって。だから撮影現場を見ている感じで書くことが重要でした。ややこしいなこれ笑

植村:整理になるかわからないですが、松原さんはこれまでの戯曲でも作中劇というか、戯曲の内側で客席と舞台が組まれて、あるいは観る側と観られる側がそれぞれ居て、上演が行われているというようなメタ構造を持つ舞台をいくつか書かれていて、その構造の中から登場人物が外に出ることができたときに、テクストが戯曲として自律するという、逆説的なつくりになっていたと思うんですよ。

しかもそのメタ的な構造の構築であるとか、そこからの解放ということが、単なる論理的な操作ではなくて、いくつもの言葉を連ねてきた結果であるということが重要ですが。ですから先ほどの、メタ構造があることで『再生数』が自律したというのも、やはり単なる論理的な操作とは一線を画することとして理解しています。

松原さんが京都にいて、スペースノットブランクは東京で稽古をするがゆえに、その様子を共有するにはメディアを介さざるを得ず、そのことがかえって作品の強度を底上げしたというのは、大変興味深い話だと思います。稽古場に作家が不在のまま完成に至るジェローム・ベルのダンス作品なども想起させられますしね。遠く離れたままでの、オンラインでの創作ということもコロナ以降多くなったわけですが、そのポジティヴな可能性を示すきわめて特殊な事例じゃないかなと。

松原:そう思います。今回かなり待たせてしまったのは申し訳なかったけれど、動画を送ってもらいながら書くという方法をとれたのはよかったと思います。構造上の必然があったとはいえ、そうでないとあれだけ書けないんだという事実には凹みましたけど、このつくり方は発見でした。ベタにあて書になりそうなところだけどならなかったし。

一人で書いて上演してもらうという形態を取るんだったら「戯曲1」みたいなストロングなスタイルでいけばいいけど、「戯曲2」では上演される身体のイメージと、実際の声が必要なのが、今回はっきりとわかりました。『草』にも関わる話ですが、上演を意識して書くんだったら徹底的にそっちに行きたくて、ただこの徹底は自分ひとりではなかなかできないのが難しい。何にせよその都度何かを徹底させないと書けないのもよくわかりました。

植村:またTwitterの話になりますが、先ほどあった、スタイルの発明ということについて、それは集団で行うべきだと松原さんはおっしゃっていました。それは書き方をみんなで考えるというよりは、出演者が身体を共有するとか、そういった作業を指すことになるのでしょうか。

松原:そうですね。現状は出演者に事前にインタビューを行う、くらいでしかできていませんが、今回の動画のやりとりのようにどんどん見つけていきたいと思っています

植村:来年発表予定の『草』では、演出家は設けないとのことですが、松原さんがご自身で演出をされるわけではないのですよね。

松原:演出とは何かを考えはすると思いますね、もちろん。

荒木さんにせよ敷地君にせよ、予定している座組の中に演出家はいないし、そこで何が必要になるのかというところから始めていくことになると思います。OKの判断を下すのは自分がやることになるだろうけど、合意もそのつど取っていくことになるでしょうね。

植村:演出家不在というのを字義通りに受け取れば、演出は設けず上演を作るのは全部俳優任せということとも理解できるのですが、おそらく、そこでは少し別のことが意識されているのではないかと推察されます。

松原さんやゆうめいの池田亮さんのテクストを用いない場合、スペースノットブランクの舞台には劇作家のポジションが存在しません。テクストの生成にはたしかに演出の2人が関わっているのですが、これは演出家が劇作家を兼ねるということとは区別されます。テクストは稽古場での俳優との共同作業において、しかも演出と不可分な仕方で書かれるからです。集団全体を劇作家とする方法とも呼べますが、劇作家と演出家という伝統的な二項対立を脱構築しにかかる態度とも評価できそうです。

こうしたスペースノットブランクのあり方がいわば逆流して、松原さんの創作への意識をも今回変えつつあるというのが僕の見立てですが、いかがでしょうか。実際、ここまでのお話しから伺える演出観は、いわゆる通常の演出というものの枠組みを少し超えているようにも思われます。

ただ、たとえば演出家が俳優と一緒にテクストを作ったときに、それを劇作と呼ばないのはなんとなく理解できるのですが、その逆ということが果たして本当にあり得るのかは難しい問題だと思います。

松原:判断をした時点で普通は演出になるということですよね。

演出家なしでどうつくられるかについては、それこそその場に誰がいるかに依るんじゃないですかね。それぞれができることを持ち寄って、もしかしたら振付がされるかもしれないし。

いずれにせよ、劇作家と演出家という区分はそう簡単には崩れないだろうなという気がしますね。

植村:となると、演出家不在の第一の意味は、誰が何をするかを決定しない状況を意識的に作りだすことにあるわけですかね。

松原:そうですね。

もともとは、先ほど脚本を書くことを演出と呼んだように、劇作家が戯曲の叩き台を持ってきて、稽古場で俳優が役を負いつつ動いたり発話したりして、そのフィードバックを受けてまた書いて、そのプロセス自体を演出としようと考えていました。俳優は役のキャラクターや出演者、演出家となり、戯曲の完成と同時に上演ができあがる、というような。

でも、今回は無理でした笑 このやり方をとるために2,3ヶ月ごとに4,5日ほど集まって、というような飛び飛びのスケジュールを組んでいたんですが、諸々の都合でそれが崩れたので、話し合いつつあらかじめこちらがまとめて書くということになりそうです。

植村:なるほど。ふたたび『再生数』についてお聞きできればと思いますが、今回は出演者が6人ということで、登場人物も6人書かれました。これまでスペースノットブランクのための戯曲に書かれた人数としては最多のはずですが、いかがでしたか。

松原:6人というと『山山』と同じですからね。6人で自律させようとすると、本当は『山山』と同じ分量が必要なんですよ。ただ今回は「戯曲2」なので、分量とは別なところで大変でした。次からは3人は書くのであとの3人は別の世界から連れてきてほしいと言います。

植村:改めて整理しますと、映像で、6人で、ドラマ、というのが今回のオーダーだったわけですよね。

松原:はい。自分の場合、ドラマなり既存の制度なり諸々の見せかけを援用しつつぶっ飛ばしては笑ったり泣いたり、というふうに書いてきたんですが、今回の映像+ドラマは抑圧として存分に機能しかけていて恐かったです。ドラマは恐ろしいのでやっぱりぶっ飛ばすなり、服従するなり徹底させたほうがよいということを学びました。あとは単純に自分の欲する声の強度として必要なものがよくわかりました。

まあでも一番大きかったのは、前述のとおり書くことに上演と、上演の形式が密接に絡んでることでしたね。普通のことなんだろうけど。とにかくおしゃべりと分離が大事です。

植村:松原さんの戯曲の中に映像が出てくることはこれまでも何度かありましたが、それは明らかに上演でそのまま映像を流すと失敗するように書かれていたことが多かったので、今回そのまま文字通り映像を使うというのはやはり興味深い挑戦だなと思いましたけれどね。

ただ、松原さんは西日本新聞に連載されたエッセイで、荒木さんや敷地理さんの演技は、演技をやめていて素晴らしいということを書かれていましたが、映像だと演技をやめる演技というのはできないのじゃないかと思います。そこで言われていたのは、目の前にいくつもの観客の視線がある中で、それを無視するのでなく、ただ演技をやめることで、客席との関係性を一変させてしまうような演技のことだったと思いますが、映像だと俳優と観客は空間を共有しないわけですから。

松原:いや、できると思いますよ。カメラ目線ってあるじゃないですか。ただ普通に演技をしている体でカメラを見るだけだと特に何とも思わないけど、演技をやめた状態で見たら、「あ、わたし覗き見てた!」という風に観客は驚くんじゃないかな。

カメラ・アイに観客が同化しているのを断ち切られたら、驚かされたり、恥ずかしくなったり何らかの反応が現れるはずです。

映像での演技ということについて言うと、映画ならナチュラルに演じた方が聞こえるんだろうけど、スペノはどうするんでしょうね。

植村:印象として、他の作品に比して「日本」というモチーフの重要性が低下していることが気にかかりました。これは意図してのことなのでしょうか、それとも今回結果的にそうなったということなのでしょうか。思い返せば、近作では次第に「日本」ということが強調されなくなってきていて、今回それが特に極まったなという風に感じています。

松原:政治的な作品ということで言えば、『君の庭』で自身は手応えがあったけれど、特になんにもなかったんですよね。

単純に日本らしさのようなものをネタにするなり使用するなり抵抗するなりして言葉を紡いでいくのは、簡単と言えば簡単だし、日本にいる限りどんな語り口でも具体的に受け取られる。ネタがネタにならないというか。日本なるものや社会的なテーマのネタばかりが言及されて、自分が本当にやりたい抽象がそれに食われるのは残念というか敗北しか感じないので、単純に変える必要は感じていました。ただ、これは書かれたテクストと、舞台で発せられた声と半々の問題だと思います。

植村:近作の小説「いえいえ」では、沈黙が家父長制的な威圧感と結び付けられていました。また、これは沈黙というより無音というべきですが、松原さんは時々音という音がまったく聞こえなくなることがあると、西日本新聞のエッセイで書かれていました。

興味深いのは、劇作家でもある松原さんが沈黙というとき、舞台、特に国内で90年代以降に顕著になったような静かな劇を彷彿とさせることです。実際、舞台が静かだと少しの物音を立てるだけで他の観客の邪魔になるので、窮屈さを感じることもしばしばです。あるいは、松原作品の時は音楽が用いられることが多いですが、スペースノットブランクの舞台もやはり音の数が少なくて、空間を静寂が引き締めているようなところがあります。もちろん沈黙といえばケージのサイレンスの例もあるし、いろいろですが、舞台における静けさを松原さんがどうお考えなのか、最後にお聞かせ願えますか。

松原:静寂で舞台となると、いわゆる静かな劇というよりは、太田省吾が浮かんできますね。極北だと思う。無言劇になるというのは、その必然が凄くわかるというか。ただ、発語と沈黙というのはそんなに対立的にはとらえられないですよね。

演劇はどうしたって発語しなくてはいけないので、沈黙するんだったらもう沈黙劇になってしまうし、沈黙劇でもないというなら、劇をやる必然性というものは単純になくなりますよね。沈黙で終われる劇というものがあるといいですけれどね。

ケージもそうだし、自分の音が聞こえなくなるというのもそうだけれど、それがなにかのデコードになって立ち上がる意識というものはあるなと思っています。それを何かしらに使うのはやってみたいな。「戯曲3」で。

──────────

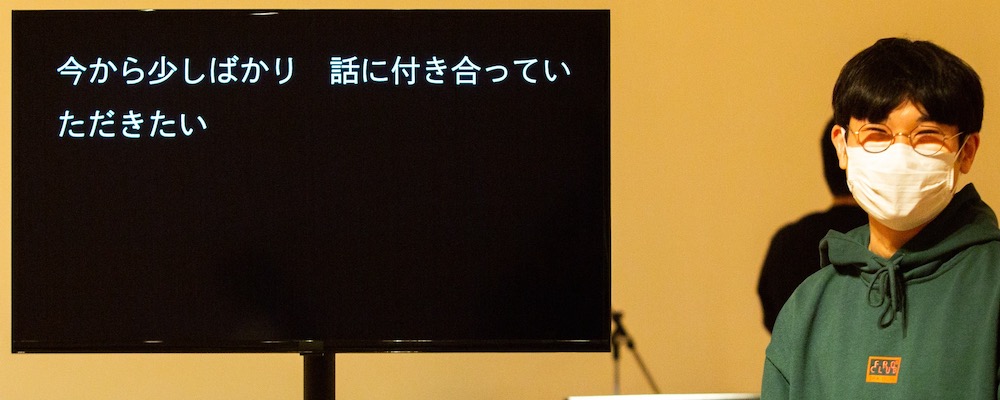

再生数

予告編

ティーザー予告編予告編

イントロダクション

植村朔也

プレビュー記事

植村朔也:映像の終わりに寄せて

メッセージ

小野彩加 中澤陽:回を重ねる

出演者インタビュー

鶴田理紗と奈良悠加

荒木知佳と油井文寧

古賀友樹と鈴鹿通儀

インタビュー

松原俊太郎