光の中のアリス|レビュー|山本浩貴(いぬのせなか座):顔をあつめる

| 山本浩貴(いぬのせなか座) Hiroki Yamamoto |

| 1992年生。小説家/デザイナー/制作集団・出版版元「いぬのせなか座」主宰。小説や詩や上演作品の制作、書物・印刷物のデザインや企画・編集、芸術全般の批評などを通じて、生と表現のあいだの個人的な結びつき、または〈私の死後〉に向けた教育の可能性について検討・実践している。主な小説に「無断と土」(『異常論文』『ベストSF2022』)。批評に『新たな距離』(フィルムアート社)。デザインに『クイック・ジャパン』(159-167号)、吉田恭大『光と私語』(いぬのせなか座)。企画・編集に『早稲田文学』2021年秋号(特集=ホラーのリアリティ)。 |

| Web / X |

1

「わあ、すごーい、お顔がいっぱい、おいしそー!」と言う。

「みんな見てるー? げんきー?」とも言う。

肩車された人。

手を振る先に、確かに手を振りかえすたくさんの顔があるのだろう。微笑ましさに遠くから笑ってしまいそうだ。でも二度観劇したその二度とも客席のかなり後方側に座る私からは、振る手は見えてもその顔は見えず、たくさんの後頭部ばかりが並んでいる。毛、だらけ(アンパンマンとは縁遠い、それ)。これじゃあ「おいしそー!」とも言えない。

舞台の上にはたくさんではないがいくつかの顔がヒカリに照らされてある。役者だろうか、スタッフだろうか、みんな顔を隠さずどうどうとそこらにいる。しかも時には4つならんだ画面で、あるいは細長くバカでかい画面で、舞台上の顔(の一部)がリアルタイムに映し出される。「お顔がいっぱい、おいしそー!」と、ちょっと、言えそうな気もしてくる。

それでもこちらとあちらの顔の総量はどこまでも大きなギャップを抱えたままだろう。当たり前だ、こちらは客として、ほとんど匿名な顔で舞台上の人らを一方的に見に来ているのだから。最前列で手を振るならまだしも後方の席ならなおさら私は身を晒すつもりがない、そのぶん肩車されたあの人ほどにはたくさんの「おいしそー」な顔を見られていない。

ただ、そのギャップを急激に埋めようとするかのように、肩車されたあの人は、わちゃわちゃ手足を動かしながら舞台上にいる他の役者らに向けて大声で話す、言い終わるとふとこっちを向いて、何度も何度も、わけのわからないドヤ顔をする。言い放った言葉を自ら受け止めるように? あるいは受け止める姿勢をこちらに顔として手渡すために?

2

「顔」について書かれた戯曲だと思う。たとえば「わあ、すごーい」と手を振るあの一連のシーンは戯曲でまさに「かおしゅうごう」と名付けられていたし、ヒカリによる想起(できなさ)が主たる展開を生む本作においてヒカリが最初に思い出すのは、愛する騎士の「大事に抱えてきたケーキの箱をわたしに手渡す寸前に落っことしたときの顔」だ。死んで忘れられることになる騎士に「死なないで」と言うヒカリが「じっとよく見る」のもやはり騎士の顔である。

もちろんヒカリと騎士のあいだに交わされるこれらの顔は、愛する者どうしを描くうえでごくごく普通に慣用句的に用いられるものでしかない。私らは愛する誰かを思い出すとき、その相手の顔を思い浮かべるとされる。あるいは相手の気持ちを推し量るときにも、相手に何かを伝えるときにも、私らは相手の顔を見て、相手の顔に向かって、表現したり受け止めたりするものだとされる。

ただ本作において、顔はただ一対一で対面し見つめ合うばかりではない。より重要な顔として、「画面」の手前側から「画面」の奥を見つめる視聴者=観客のそれがあるだろう。

『不思議の国のアリス』や『鏡の国のアリス』を主たる参照元とする本作は、現実と虚構の錯綜を扱う上で、その分別や往来を実現させる境界面を「鏡」ではなく(より他者による表現とそれへの没入を感じさせるだろう)「画面」として描く。虚実の錯綜は、鏡によって作り出された私と私のあいだで起こるのではなく、「虚構」の誰かの顔とそれを見つめ自身の「現実」を投じ愛する私の顔、もしくは逆に「虚構」の誰かの顔から見つめられ「現実」を侵食される私の顔、それらのあいだで生じる。

こうした──ありふれた指摘をしておけばマスメディアやインターネットを始めとする様々な「画面」奥のフィクション(陰謀論、推し活、etc.)を自らの現実として受け取り翻弄される人々を戯画化したような──設定のもと、登場人物らはそれぞれの異なる現実(よそから見れば虚構)に属しながら、画面越しに相手の顔を見つめ、愛し、さらには画面を乗り越え相手の現実を訪れることで、複数の現実(虚構)、いくつかの顔をすり合わせていく。

3

たとえば騎士とヒカリ、バニーとミニーという2つのペアは、一見すると後者のほうが虚構めく存在に感じられるだろう。確かにバニーとミニーは現実に属するとは思えないようなパロディめく顔を備えている。だが戯曲冒頭のト書きでは、バニーとミニーこそが画面の手前側にいて、画面のなかの騎士とヒカリを見つめている。バニーが「アリス!」と呼びかける、それが本編の最初の台詞となる。

さらにバニーはミニーとともに画面の向こう側に乗り込み、騎士とヒカリからすれば「ミニーとバニーは映像から出てきて」、両者が出会う。画面が踏み越えられた瞬間、顔は見つめるだけではいられなくなり、見つめられる側をも演じなければならなくなる。複数の現実の存在をこの身において受け止めなければならなくなる。

これに伴う負荷を、しかし人は人である限りなかなか自覚できないものだ。私が私である限り、外から私を見つめ私が思うのとは別の現実を投げ込んでくる顔は、虚構めいた外部、「変態、暴徒、痴漢!」でしかない。「お前が死んだ事実は動かしようがない」などとどれだけ言われても、私にとっての生々しい現実はそれとは別である。

「あいつらは自分の物語から出られない、ルールを破れないんだ」とバニーは言う。あいつらとはこの世界を司るようでいて実際にはもうひとつの(唯一のではない)現実に立つだけの滑稽でかわいいQとKのことだが、騎士とヒカリも基本的には同様だろう。バニーとミニーだけが、奇妙に画面をまたぎ、セグウェイでいとも簡単に水平移動する。

そしてかれらを自らの物語から引きずり出す。QとKはバニーの一言でヒカリと手をつなぎ踊らされる。騎士とヒカリはふたりがともに生き、愛しあう世界から追い出され、騎士が死ぬが騎士のことをヒカリが覚えていられる世界か、それとも騎士が死なずに済むがヒカリは騎士のことを忘れる世界かを選ばせられる。いや、より正確には前者こそがもともとあった現実で、そこに後者を被せたのがバニーとミニーなのだろう。結果生まれるのは「ヒカリといたワンルーム」でも「もう死んだ地面の上」でもない「半分死んだおもひでのなか」だ。

ただこの「半分死んだおもひで」は、騎士のそれではない。騎士は自分が死んだといってもそれをうまく自覚することはできず、良くてただ〈信じがたい現実〉として受け入れることしかできない。なぜなら死者は自らを死者として思考し得ないからだ。思考できている以上、ここには私があり、私が生きている現実がある。やはり「ルールを破れないんだ」。

では「半分死んだおもひで」は誰のものなのか? ヒカリだ。ヒカリは生死ではなく〈覚えているかどうか〉でもって虚実の二重性を経験する。それは自身の生死とは違い、明瞭な二者択一を強いず、ゆえに「思い出し中」のなかで「ぜんぶおぼえてる。でも、思い出せない」中途半端な私がありうる。外から見てもその顔は(生死とは違い)おぼえているのかおぼえていないのかよくわからず、「おぼえてる?」「やっとおもひだしたか!」とまわりから何度も問われては自らを疑い、かすかな感覚を現実とも虚構とも言い難い何かとして拾い上げては顔に曖昧に表すしか無い。

思い出しているのか、思い出せていないのか。私はあなたの顔に何を見、そこからどのような現実を汲み取るべきなのか。虚実の二重性をその内側で経験する「もしも」の顔に、本作は名を与える。それがヒカリ+アリス=「ヒカリス」だった。

4

その名はどこから来たのか。もちろんひとつには参照元である『不思議の国のアリス』や『鏡の国のアリス』から、現実にいたヒカリが虚構に迷い込んだことを示すものとしてあるだろう。虚実を隔てる「画面」を跨いできたバニーとミニーはヒカリを終始「アリス」と呼ぶ。ただ全員がそのひとを「アリス」と呼ぶのではない。騎士もQもKも「ヒカリ」と一貫して呼んでいる。

本作においてヒカリとアリスは虚実の分類を示すマーカーである以上に、誰がその人を呼ぶかという、人と人の関係性として機能するのだ。そしてなかでも上演を通じて特に強調されるのは、騎士/ヒカリと、バニー/アリスの関係性である。最初の台詞がそうであったように、この作品は、騎士とヒカリのあいだの愛だけではなく、バニーとアリスの愛をも描いている。「ヒカリス」とはその両者の愛がひとりの人物(の顔)において強引に重ねられた状態にこそ由来する。

本作は現時点で2度上演されている。私は2020年の初演と今回をともに見て、同じ団体による上演ながら、その印象の違いに驚かされた。初演ではバニーの存在感が極めて前景化していたのだが、今回は「ヒカリス」の顔が舞台全体を束ねている。初演時の記録映像を見返すとその違いは確かにはっきりとしている、冒頭からバニーが舞台の中心に立ってヒカリに手首あたりを握られている。バニーが観客席に向かい、「アリス」、「アリス」と指さしながら言う。その腕を横からヒカリが奪い、掲げながら「イヌー」と最初の台詞を言い始める。隅にいた騎士が飛ぶ、床に這いつくばり匍匐前進し、舞台前面を回り込み、ヒカリのそばまでやってくると立ち上がってヒカリに向いて台詞を言う。騎士とヒカリの二人の会話。しばらくするとミニーがそばに寄ってきて一言いい、また離れていく。二人の会話が続く。そのあいだ、ずっとバニーはヒカリに手首あたりを握られたまま、そばにいる。

その後も初演は、ミニーが主に舞台奥に座り、騎士とヒカリが主に中央付近でやり取りする、そこにバニーが執拗につきまとい、ときに舞台全体を蹂躙するように不可解に動き回るというやり方で上演される。私はこのバニーの演技に圧倒され、と同時に〈騎士とヒカリの関係に呪いめく不気味な存在としてのバニーが侵入してくる〉という理解を与えられた。

一方、今回の上演では、バニーは不気味な存在というより滑稽でさびしげで愛すべき存在であり、騎士とヒカリの体をときに支えながら、まっとうにヒカリをアリスとして愛するものだと感じられた。バニーは開演前から所在なげに、舞台全体を蹂躙するというより単にのんびりしているという感じでひとり歩き回る。他の出演者らが舞台床の上昇とともにようやく現れると、にこやかにそこにまざって握手をしあう。ともに字幕の映る「画面」を見上げたあと、ひとり離れて様々な声音で観客席に向かって、誰かを探すように「アリス」と繰り返し言う。振り向いてヒカリの方を見て「アリス!」と言う。それに驚くようにヒカリが反応するところから上演は始まる。バニーは「かおしゅうごう」のなかからアリスの顔を見つけ、ヒカリは「アリス!」という声を自身に対する呼びかけとして聞くことで自らの時間を始めるのだ。

5

初演で物語を支える骨格として舞台上に立ち、それゆえバニーに蹂躙されてもいた騎士とヒカリのカップリングは、今回の上演では3場になるまで明確には組み上がらない。冒頭から騎士とヒカリは二人きりになることがなく、バニーやミニーとともにいる。舞台の奥行きは初演と比べてかなり狭く、立ち位置に応じて別のレイヤーに存在しているようには見えず、最初から4人が同じ場所でやり取りをしているように感じられる。しかもヒカリは騎士とふたりきりで話しているはずの台詞を、バニーに向けて話す(「あなたのお肉、ふれておかなきゃ」と言うときも騎士ではなくバニーに触れる)。騎士はヒカリに向けて声を発するけれど、ずいぶん遠くからだし、顔を向けてももらっていないし、ほとんど一方的な独り言みたいだ。ミニーは舞台上のほかの3人の関係性のバランスを自らの体で引き受けるかのように踊っている。バニーはヒカリからのアプローチに答え、ヒカリを持ち上げ、合図があればともに倒れてあげる。バニーとヒカリのあいだに言葉のやり取りはない。ただ、ヒカリと愛し合っているように見えるのは騎士ではなくバニーだ。ヒカリは騎士とやり取りしながら、身振りと顔の向く先によってアリスとしてバニーからの愛を受け止めている。

いったい誰が誰に向けて話し、誰が誰を見つめ、愛しているのかわからない。そもそもどこからどこまでがバニーとミニーの属する「画面」の手前側で、騎士とヒカリの属する「画面」の向こう側なのかわからない。つまり見つめている顔と見つめられている顔の違いが(バニーとミニーの「画面」越境以前からすでにもう)わからない。この混雑が今回の上演の特に冒頭付近をひどく負荷の強いものにしているわけだが、その負荷が開こうとしている先に、あのドヤ顔はあるだろう。

人が声を発する。その次に別の人が声を発する。ふたりは会話をしているのか、それとも別のひとに向けて話しているのか。その声は誰に向けたものなのか、その顔は誰を引き受けたものなのか? 声は舞台上を錯綜し、それゆえにどの顔も〈声の向けられた先〉として振る舞うことが(やろうと思えば)できる。顔はあらゆる内面をフィクショナルに立ち上げ周囲の声を取り込む沼だ。ばかでかく細長い「画面」で切り取られたQとKの顔は作品後半の舞台空間を覆い、あらゆる台詞に応じているようにすら見えるだろう。そこに拮抗するのはひとり過剰な身体的負荷のもと舞台上を縦横無尽に動き回る初演のバニーではない。騎士のように優しく嬉しそうにヒカリに「アリス!」と呼びかけるバニー、それに会話ではなく身振りと顔の向きで応じ、そのまま担がれ遠くまで空間を、客席の「かおしゅうごう」を見渡せるようになった「ヒカリス」だ。

肩車されたその人がわちゃわちゃした手足で台詞を言いながら、もしくは(台詞の意味内容が指すだろう先以外も含めた)誰かをぎょろっと覗き込みながら、あいだに見せるあのドヤ顔。それは、虚実の境界を担いそれを往来させるはずの「画面」が適度な距離のへだたりとしてすら舞台上に存在しない代わりに、虚実の境界面として、あるいは方方から見つめられてはいくつもの「現実」の愛を投じられる先として機能する──そんな多重の機能を背負っていられる──小さなでこぼこした面だ。それはまた、役者本人の顔であるとともにヒカリ+アリス=「ヒカリス」という(ここには具体として存在しないはずの)役柄の顔であり、騎士との「十年と二ヶ月と三日の愛」を思い出したかもしれないし忘れたままかもしれない〈どうどうとした迷いの顔〉でもある。

私らはそのドヤ顔に、やはり私らの「現実」を投げ込み、愛す。そうすることで私らが経験してこなかった、「十年と二ヶ月と三日の愛」を忘れたのかもしれないし思い出せるのかもしれない「もしも」の生々しい厚みを知る。知る? そんなもの、本当にあるのかどうかなんてわからないのに。そもそもこれは演劇であり、虚構なのに。演じているだけなのに。でも「もしも、それが現実で、ほんとうのことだとしたら?」、という仮定の質感を、ただの〈虚実の錯綜〉などといった軽薄な理解でもってではなく、私らはそこにある顔において「引き受ける」。そしてそこで立ち現れている二重の現実を、どちらかでなく「両方とも抱きしめて」、その姿勢のまま、どこかに向けて「話しつづける」声たちを私への/からの声として聞く。いくぶん離れた客席の、この私のひとつの顔で。

6

賑やかにわちゃわちゃとした舞台が終わるとき、すこし下へ沈んだ舞台中央の床に立つ騎士とバニーとミニーに見上げられながら、ひとり舞台の最前に立って、騎士への最後の言葉をやはり騎士にではなく客席の「かおしゅうごう」へ向けて「あなた」と話す「ヒカリス」。「もしも、ほんとうにあなたがわたしを愛していて、わたしがあなたを愛していたのなら、もしも、そんなあなたが死んで、わたしだけが生き残ったのなら……」。あつまる顔。言い終われば振り返り、3人と同じ面へいったん降りながら、再びのぼり、いつも座っていた舞台隅の椅子に座る。眠る顔。そこに宿るのは、騎士にとってどの現実のレイヤーにも還元できない「いちばんのしあわせ」である「ヒカリそのもの」の厚みであり、多重性であり、「十年と二ヶ月と三日の愛」という現実としては(それをまさに只中で経験する以外に)誰も表現し得ないだろう極めてフィクショナルな、それでも現実らしい「おもひで」の時間だ。その取り返しのつかない生の長さを、ここにではなくそこにある愛を、たった1時間40分ほどの上演を経て、たったひとつの顔があつめている。舞台上でありながら下方へゆっくり落下し消えていく騎士の投げる帽子が、上演のたび違う場所に落ちて、でも「ヒカリス」のそばで、そのつど違う仕方で「もしも」として祝福する。私の顔がまだ見ている。

レビュー

佐々木敦:アリス、光の中の

artscape|山川陸:小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク『光の中のアリス』

後藤護:アリスは土星人サン・ラーに出会いそうで出会わない──『光の中のアリス』評

白尾芽:可能性の物語

徳永京子:これはスペノ版『百億の昼と千億の夜』

山本浩貴(いぬのせなか座):顔をあつめる

ルポルタージュ:佐々木敦

その1「読み合わせとマーダーミステリー」

その2「戸惑いと疑い」

その3「トーンとグルーヴ/上演に向けて」

光の中のアリス|レビュー|徳永京子:これはスペノ版『百億の昼と千億の夜』

| 徳永京子 Kyoko Tokunaga |

| 演劇ジャーナリスト。東京芸術劇場企画運営委員。せんがわ劇場演劇アドバイザー。読売演劇大賞選考委員。緊急事態舞台芸術ネットワーク理事。朝日新聞に劇評執筆。演劇専門誌act guideに『俳優の中』、季刊誌エスに『演劇3rd EYE』連載中。ローソンチケットウェブメディア『演劇最強論-ing』企画・監修・執筆。著書に『「演劇の街」をつくった男─本多一夫と下北沢』、『我らに光を─蜷川幸雄と高齢者俳優41人の挑戦』、『演劇最強論』(藤原ちから氏と共著)。 |

| X |

『光の中のアリス』は、神様だか宇宙人だか、不思議な存在の実験対象に選ばれてしまったひと組の恋人の受難の物語だ。騎士(ナイト)という死んだ青年(古賀友樹)が、ミニー(伊東沙保)とバニー(東出昌大)という上から目線の謎のふたり組に、恋人ヒカリ(荒木知佳)の記憶から一緒に過ごした10年間の思い出を根こそぎ消失されたあとで彼女のもとに戻ることを命じられ、自分と初めて会うヒカリに拒否されながら愛を切々と訴える。なぜこのふたりが選ばれたのかは明かされない。ナイトの死因も語られない。ただ、実験の目的がヒカリを現代のアリスとして覚醒させることらしいのはわかる。けれども、現代とは? アリスとは?

空いているんじゃありません、空けているんです──。そんな主張を団体名に掲げるスペースノットブランク(以下、スペノ)は、2012年の設立以来、活動のペースとしては、むしろ隙間を埋めるのが使命であるかのように活発に公演を打ってきた。しかもそのどれもが(筆者は全公演を観ているわけではないが)、演技とダンス、意味とエモーショナルの境界線を全力で撹拌して溶かすようなハイカロリーな作品だ。前例が見つからない彼らのパフォーマンスは、緻密でありながら、コンセプチュアルな団体名を裏切るような野生味と明るさが特徴でもある。そしていつも観客の中に物語の塊を残して終わる。その塊をほぐして現れるのは、人によって異なるストーリーや風景で、その陽性の抽象性に惹かれて次の公演にも足を運ぶことになる。それが多くの人に伝わっていることは、全国さまざまなコンペティションでの結果が証明している(この公演も、世田谷パブリックシアターの若手支援事業であるフィーチャード・シアターに選出されてのものだ)。

そんなスペノが信頼を置く劇作家のひとりが、長いスパンの歴史を背景にした根源的な生への問いに、俗っぽい駄洒落を散りばめて観客を煙に巻く松原俊太郎で、『光の中のアリス』は2作目の協働作品だが、この戯曲に、さらなる構えの大きさとロマンチシズムへの信頼とを感じ、これまで抱いてきた松原戯曲との印象の違いに驚いた。

さらなる構えとは、ナイトとヒカリの外側に、彼らより高次元な存在らしいミニーとバニーを置き、その外側にキングとクイーンというさらに謎、さらに高次元の存在を置いた点にある。光瀬龍の『百億の昼と千億の夜』のラストシーンのように、より良い生と安らかな死を求めて戦争さえ厭わず苦難の道を行く人間の長い長い営みは、大きな存在の手による実験が起こした科学反応に過ぎないのかもしれず、その大きな存在もまた、もっと高い次元にいる存在の気まぐれの実験から生まれた命かもしれない。そうした果てのない連続性がこの戯曲には含まれている。

そうやって時間的にも空間的にも拡大していったあと、ひとりの人間の思い出が別の人間に及ぼすという小さな話に戻り、大と小を行き来する運動を繰り返していくと、フォーカスは現代に移る。軽い言葉によって歴史が片づけられ、死が記号化、無記名化され、死者と生者が分断しているこの時代へとだ。ミニーとバニーはその修正のためにどこかから派遣されてきたらしい。彼らに消された恋人たちの10年分の思い出は、歴史と呼ぶには短か過ぎるが、その間に起きた災害や事件や事故は間違いなくあり、多くの場合、死が紐づけられている。それを語る人がいなくなること、思い出す手立てがなくなること、その殺伐とした行く末への警告が、極端な方法で繊細に描かれているのがこの作品だった。

今回の上演は、’20年の初演とキャスト一部変更した再演で、筆者は初演未見だが、印象は相当違うだろうと予想する。というのも’20年版はロームシアター京都内のノースホールが会場で、シンプルなブラックボックスであるノースホールに比べ、シアタートラムは面積自体も大きいが、天井が高く、舞台奥の両脇にドアがついており、床が下がるセリの機能も備えた、余白のある空間だからだ。

事実、トラムのつくりを有機的に使った美術(カミイケタクヤ)が、作品世界の構造を巧みに観客に伝える役割を担っていた。ミニーとバニー、ナイトとヒカリが動き回るアクティングエリアの奥に、一段高くなったDJブースのようなセットがあり、そこにはキングが常駐して、オペレーターよろしく現場の熱とは距離を置き、4人の様子を見ながら機材をいじっている。その奥に組まれたもっと高い台にはクイーンが立っているが、彼女はずっと後ろ向きで、下にいる者たちに顔さえ見せない。

開演前の舞台上には、黄色と黒のテープが赤いコーンに張り巡らされた四角いエリアがつくられ、工事現場の立ち入り禁止の表示にも見えるそれは、劇場という空間の性格を考えた時には結界という意味も持ち、囲われたのが死を扱う聖なる場所だと示唆される。一方で、舞台奥のドアはどちらも上演中ずっと開いていて、この作品がここに集まった観客のものだけではなく外にも意識が向けられているとわかる。付け加えると、劇世界が登場人物たちだけで閉じていないことは、オープニングからほどなく、バニー役の東出がアリスを探し始める時、客席に向いて何人かの観客とはっきり目を合わせて「アリス?」と聞くことからも感じられた。

さて、冒頭にこの話は受難劇だと書いたが、ナイトとヒカリの受難ぶりは、スペノならではの俳優の身体への運動系の負荷で、せりふよりも雄弁に描かれる。「他者たちとの交わりの中で発生する真空ポケット」とされる思い出を、ヒカリの中に甦らせたいナイトは、真空の強靭な殻を破るべく、死者でありながら、這い、跳び、全身を使い動き回る。その対象となるヒカリもまた、突然放り込まれた突拍子もない状況(『不思議の国のアリス』が落ちる穴と同様のおとぎ話的世界)の中で七転八倒する。この点に関しては、あれだけ激しく動きながらきちんとせりふを聞かせた荒木、古賀、そして東出、伊東のスキルの高さが絶賛に値すると書き残しておきたい。ミニーやバニーも無関係ではいられないビーカーの中の化学反応は、立場の上下や生と死の距離を反映させた動きとなって舞台上にエネルギーを積み上げ、やがて、ホワイトアウトのように静かなクライマックスを迎える。

ラストシーンでヒカリが引き受けるのは、生き残った人間が死者に対してできる精一杯の誠意だ。と同時に、それを引き受けた時、ヒカリはアリスになった。あるときは歪み、あるときは自分を追い越す“不思議”な時間を引き受け、“鏡”に映る己の姿から目を背けない。それが現代のアリスの条件なのではないか。

ただ、ひとつだけ気になることがある。ヒカリを本当に、死者の思いを継いで生きていく生者と考えていいのだろうか。なぜなら彼女はずっと裸足だった。自宅で寛いでいたから、という設定なのかもしれないが、裸足は死者のシンボルである。もしもヒカリが最初から死んでいたのだとしたら、この物語から読み取れる救いは、かなり小さなものになる。戯曲にはヒカリの足もとについての指定はない。演出の意図は何か、答えを知るのが怖くて、まだ小野と中澤に確認できずにいる。

レビュー

佐々木敦:アリス、光の中の

artscape|山川陸:小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク『光の中のアリス』

後藤護:アリスは土星人サン・ラーに出会いそうで出会わない──『光の中のアリス』評

白尾芽:可能性の物語

徳永京子:これはスペノ版『百億の昼と千億の夜』

山本浩貴(いぬのせなか座):顔をあつめる

ルポルタージュ:佐々木敦

その1「読み合わせとマーダーミステリー」

その2「戸惑いと疑い」

その3「トーンとグルーヴ/上演に向けて」

光の中のアリス|レビュー|白尾芽:可能性の物語

| 白尾芽 May Shirao |

| 東京工業大学環境・社会理工学院社会・人間科学コース(伊藤亜紗研究室)修了。修士論文を元にした論文に「ポストモダンダンスにおける観客性と「身体的共感」──イヴォンヌ・レイナーの作品を中心に」『Commons Vol.3』(未来の人類研究センター、2024年)がある。ウェブ版「美術手帖」等での編集・執筆を経て、現在出版社勤務。 |

| Web |

──わたしはずうっと踊りたかっただけ、ひとりでもふたりでも何人いようが!(ヒカリ、あるいはミニー)

ヒカリは〈どこにでもいるふつうの女の子〉(*1)。〈このワンルームをいい部屋にするために〉、がんばって働いてきた。休みの日は〈ずっと行きたいなあって思ってたパンケーキ屋さんに行っ〉て、〈んんーヤミーってほどでもな〉いパンケーキを食べたりもする。ヒカリは奔放な女の子。奔放であるとは、ひとつに、ある場所にとどまらないことだと言えるかもしれない。ほんとうなら、自分が安心できる場所にずっといられるのが一番いいはずなのだ。でもヒカリにとって世界は変な場所で、ちょっと落ち着かない。だからヒカリは、いつも動き回っている。

ヒカリと一緒に暮らしてきたナイトは、ある日、半分死ぬ。ヒカリは深い眠りの中で、ナイトとの〈おもひで〉を根こそぎ引っこ抜かれてしまう。ナイトは〈おもひでは最低ふたり以上で支え持つものだ〉と言ってヒカリとの実質的な別れを嘆きながら、眠るヒカリを抱き上げては落とし、を繰り返す。魚のように動きつづけていたヒカリに、やっと重力がはたらく。寝ている人は重い。〈まるでマシマロみたい〉に軽くなったナイトが、重いヒカリの体を抱いたり転がしたりする。

目覚めたヒカリはナイトのことを知らない。そんなヒカリはナイトにとって、〈だいじなことをたくさん忘れて今日ムーに侵され〉、〈資本に犯され〉た存在である。しかしヒカリにしてみれば、自分の部屋に不法侵入してきたナイトは〈変態、暴徒、痴漢〉、〈ナンパ師〉にしか見えない。〈プレイプレイプレイプレイプレイプレイプレイプレイプ?〉(*2)ヒカリは長い眠りから覚めて、知らない男を前に、何かを──自分はつねにこの地面に引っ張られ、何かに侵入され、邪魔される、穴だらけの存在であるということを──思い出しているようにも見える。そしてヒカリは、うんざりするほどナイトとお話ししたあと、〈会話の流れをぶったぎってしあさっての方向にねじ曲げる〉。〈あっ、雪! 雪が降ってる!〉この奔放さとはきっと、ヒカリが知らず知らずのうちに身につけた生存戦略であり、世界に抵抗するためのひとつの方法なのだ。

そんなヒカリは、ミニーとバニーによって見出される。二次元世界に出自を持つかれらには実体がなく、〈からっぽのすっかすかの空洞〉なのだが、だからこそ現実にすっと入り込んで、〈あったことはなかったことにし、なかったことはあったことにする〉こともできる。かれらにとってヒカリの奔放さは、現実とそうでない場所を行き来するための絶好の道具だ。ただそのためにはミニーやバニーと同様、キャラクターという乗り物が必要になる──そこで、ヒカリの中に、アリスが見出される。最初は渋っていたヒカリも、ミニーとバニーのしつこい説得を受けて、だんだんやる気になってくる。床を叩き、足を踏み鳴らすヒカリは、この世の重力を、まとわりつくスカートを、疲れを、楽しみながら、踊る。こうしてヒカリ=アリスは、この世界の〈いのちの、愛の、やさしさの、もう半分〉を乗せて、遠く現実の折り返し地点まで、運ぶことになる。

折り返し地点は光の中にある。〈どぉーーーしてこんなに明るいのぉー?!〉世界は反転する。ヒカリを包んでいた〈地上を隈なく照らす光〉は折り返され、自分を見つめる無数の〈おかお〉が、ぼうっと浮かんでくる。少し時計を巻き戻してみれば、〈かお〉の予感は冒頭ですでに与えられていた。ヒカリがパンケーキを食べるあいだに思い出していたのは、〈あなたが大事に抱えてきたケーキの箱をわたしに手渡す寸前に落っことしたときのかお、かお、かお、かおかおかおかお…〉。このときヒカリの頭に浮かんでいたのはきっと、ナイトのちょっとうざいリアクションがコマ送りになったようなもの、つまりふたりの〈おもひで〉の断片だっただろう。しかしいまヒカリの目の前にあらわれたのは、もっとぼんやりした、でも粒粒とした〈かおしゅうごう〉だ。ヒカリは、ナイトを知らないように、かお一つひとつのこともまた知らない。ヒカリはそれらを、集合写真だと思う。〈まさかみんな、死んじゃったの?〉ナイトというひとりの人間の不在は折り返され、集められておとなしく座っている多数の人間の、名前のないかおたちの集合が、死というイメージとなって、ヒカリを見つめる。

考えてみれば、最初からどこかおかしかった。そもそもみんな死んでいるのだ。お話は(半分)死にそうなナイトとヒカリの会話から始まるが、〈いまのうちにあなたのお肉、ふれておかなきゃ〉と言うヒカリが触っているのはバニーの体である。その後、ナイトがぐっと自分の胸元からナイフを引き抜くような動きをすると、今度はミニーが崩れ落ち、人形みたいに腕がブラブラになってしまう。まるでヒカリとナイト、バニーとミニー、そしておそらくキングとクイーンはそれぞれ鏡合わせのように、ロールシャッハ・テストのように存在しているようだ。ときに組み合わせは入れ替わり、互いを好きであると同時に嫌い、怖がると同時に信頼する。〈私だって私ですけど〉。あなたの中にわたしがあり、わたしの中にあなたがある。ひとりの人間のよく知った顔の中に〈かお〉という一般があり、ひとりの人間の死の中に死という一般がある。

かれらの旅は、真ん中でふたつに折った紙のような現実をめぐるものだった(ひとつの辺を出発して、折り返し地点を通過し、元いた辺に戻ってくる)。出発地点と到着地点は重なっているが、紙をもう一度開けば、ふたつの点は遠く離れてしまう。紙を開くまでは、ひとつが、つねにふたつである可能性を残しておける(*3)。でも、わたしたちは多くの場合、ひとつしか選べない。〈提示された選択肢がいいって思ったこと一度もないんだよね〉。〈ハッピーエンド〉を求めるキングやとにかく誰かの首をちょんぎりたいクイーン(*4)は、白黒はっきりさせることをよしとするこの世の力の象徴であり、〈自分の物語から出られない〉。キングとクイーンによる審判の最後、ヒカリはまたしても自分の体の疲れを確かめるように踊る。わたしたちには無条件に、理不尽に、重力がのしかかる。〈筋は筋や〉。それをよけたり、ねじ曲げたりすることはやっぱりできない。それでも、ひとつのものの中に、ありえたふたつを探すことはできるかもしれない……だから、〈クイーンさん、キングさん、ちょっとおやすみしない?〉

奔放であること、ひとつの中にふたつ(あるいはそれ以上)を見ることが、よいことなのか、救いなのか、身を守る術になりうるのかはわからない。ヒカリの罪は〈自分を正当化し、そのほかたくさんのひとの悲しみを、お前の立っている地面を支えている世界の苦しみを忘れ、ごみ箱に放置した〉ことだとキングは言った。きっと、ひとりでこの世界のすべての悲しみを思い出すことは、できない。でも、ひとりの悲しみの中に〈そのほかたくさんのひとの悲しみ〉があるとしたら? ヒカリは最初で最後の選択をし、あらすじが尽きた後もたくさんのおしゃべりによって引き伸ばされたお話をいま、終わらせ、そして同時に始まらせようとしている。

*1──以下、〈〉内は戯曲からの引用。一部、舞台上での発話に近づけて表記を変更した部分がある。

*2──ナイトはこの世の暴力に晒されたヒカリを心配しているが、ヒカリにとって目の前のナイトはその暴力を代表する存在だ。しかしこの行き違いもしくは反転によって、〈だって、なんか、話ができちゃう〉こともまた確かである。

*3──これは登場人物たちの発話においても実践されている(イヌー、おもひで/おもにで、あーす、などの単語に特徴的)。ある言葉は、つねにほかの意味へと転ぶ(あるいは転ばずに伸びきったままでいる)可能性を残したまま発せられる。

*4──クイーンは、キングを殺したバニーに〈よくやった〉と言う。ヒカリに日々〈浴びせられることばは「屈辱」的〉なものばかりであり、ミッキーが無条件にヒーローであろうとするせいで〈ミニーの日常災難つづき〉……男たちがピエロでパンダであるいっぽう、女たちは物語を壊したがっているようにも見える。

レビュー

佐々木敦:アリス、光の中の

artscape|山川陸:小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク『光の中のアリス』

後藤護:アリスは土星人サン・ラーに出会いそうで出会わない──『光の中のアリス』評

白尾芽:可能性の物語

徳永京子:これはスペノ版『百億の昼と千億の夜』

山本浩貴(いぬのせなか座):顔をあつめる

ルポルタージュ:佐々木敦

その1「読み合わせとマーダーミステリー」

その2「戸惑いと疑い」

その3「トーンとグルーヴ/上演に向けて」

光の中のアリス|レビュー|後藤護:アリスは土星人サン・ラーに出会いそうで出会わない──『光の中のアリス』評

| 後藤護 Goth-O Mamoru |

| 暗黒綺想家。『黒人音楽史 奇想の宇宙』(中央公論新社)で第1回音楽本大賞「個人賞」を受賞。その他の著書に『悪魔のいる漫画史』(blueprint)、『ゴシック・カルチャー入門』(Pヴァイン)。『博覧狂気の怪物誌』(晶文社)、『日本戦後黒眼鏡サブカルチャー史』(国書刊行会)を現在準備中。 |

| X / note / Web連載:綺想とエロスの漫画史 |

小野彩加・中澤陽によるコレクティヴ「スペースノットブランク」の名前を見て、手強い相手だなと直観した。「スペース」や「ブランク」という「何もない空間 empty space」をやや響かせる語を選択するだけでもけっこう厄介なのに、そこにnot という意味反転のアクロバティックな一語が入っているのだから。notで意味をめまぐるしくturn!turn!turn!(反転!反転!反転! byバーズ)させる土星人サン・ラーのような重力と反重力の使い手か、と思っていたら松原俊太郎作の『光の中のアリス』には「虚無」や「真空」や「重力」といった語彙がわんさか出てくる。登場人物たちは最初から死んでいる、といって始まる。さあ曲者だ。

ズブの演劇素人であるぼくに、『光の中のアリス』劇評の依頼が、佐々木敦氏を経由して舞い込んできたのは一体なぜか。光テーマに対して「暗黒がすなわちわれわれのパースペクティヴなのだ」(澁澤龍彥)と言わんばかりに「暗黒綺想家」を名のるぼくに、〈光〉と〈闇〉の凄絶かつ血みどろのゴシック明暗対比を演じてみせよ、というサジェストか。おそらくそうではない。作者・松原俊太郎氏が「光の中のアリス」を書く上でマーティン・ガードナー『詳注アリス』(亜紀書房)を参考にお書きになったとのことで、何を隠そうこれ、わが恩師・高山宏の翻訳というのもあり、そこから白羽の矢が立ったと幻覚する。

というわけで11/9(土)に観劇した。ヒカリ(荒木知佳)がplay、play、play……と連呼してたらいつのまにかrape、rape、rape……にひっくり返るなど、ブラックなものふくめ言語遊戯はやはり大量だったが、そこにウィアードな身ぶり手ぶりが(最後に述べるが足ぶりも!)くっつくとこんなにもワクワクするものかと感じ入った。ナイト(古賀友樹)が関根勤のカマキリ拳法のような構えを取り、さらに跳躍と身体のねじりをくわえて「はらわたが雑巾絞りされてて、肺が引き金で引かれて、背中をナメクジが這って、脳みそがミキサーで撹拌されてる」と叫ぶゴアな痛覚表現のパフォーマンス。あるいは身体をバッチバッチ平手打ちしながら「おばかさーん」というヒカリに対して、謎にピーーンと背倒立して「目が覚めちゃうだろー」とナイトが叫ぶスラップスティックなパフォーマンスには、理解を絶した「さかさまの世界」のワンダーがあった。パッション屋良と江頭2:50の漫才のようだった(いや冗談ではなく、真ん中にマイクスタンドを立てたお笑いコンビのような漫才形式が時折採用されるのだ)

戯曲の(もともとヘンテコな)言葉もさらに奇妙に引き延ばされたり、捻じ曲げられたり変形されたりしていて音響的実験の様相を呈する。スクリーンにはタテにヨコにと次々と字幕テクストが表示され、そこにノイズ混じりでドリーミーなアンビエントミュージックや、ナレーションや役者のセリフも重なるものだから、ゴダール『映画史』のように焦点が定まらず撹乱される。観客は一つのパースペクティブ(遠近法)に安住することが許されず、二重三重に分裂していくアナモルフォーズ(畸形遠近法)に眩暈を感じるだろう。視覚的にも聴覚的にも、認識論的にも。

「グラシアンが機知(インヘニオ)と呼んだものはわたしには不快です。なにしろそれは言葉遊びで、その言葉遊びは単に言葉だけのもの、つまり慣習の中だけのものでしたから」と言ったのは机上の空論城に住まうインドア怪獣ボルヘスであったが、表層だけが上滑りしていく言語遊戯の悪夢を描きつつも、『光の中のアリス』はそこに「重力」なり「身体」なりをくわえてレジストしている印象を受けた──きわめて面白真面目(セリオ・ルーデレ)なやりかたで。葛藤してるようで遊んでる、遊んでるようで葛藤してる、そのあいだのスペースを漂いながらふと訪れるウィズダムにぼくなどは感服した。

「あったことをなかったことにし、なかったことをあったことにするの」とはバニー(東出昌大)のパワーワードだが、この劇は歴史修正主義に対するクエスチョンマークがちらちら見える。「比喩が重なりすぎてよく分からない」(ヒカリ)というセリフもあったが、歴史修正主義ならぬ歴史修〈辞〉主義もクエスチョンマークなのか。すると、歴史は「ファクト」の客観的記述などではなく、歴史家それぞれの「修辞」によって編まれた「フィクション」にすぎないと喝破し、一部からアウシュヴィッツをなかったことにする歴史修正主義を看過する危険思想と叩かれたヘイドン・ホワイト『メタヒストリー』に対して、この劇はやや懐疑的なスタンスをとることになる。

この劇は、フィクションに重心が偏り過ぎてやや楽観的なホワイト史観ではなく、現実と虚構のあいだのスペースに浮かぶ(いや、引き裂かれる)ことで得られる、一義性に凝固しない相対思考のウィズダムのほうに寄っている。それゆえ「結論」めいたものを出す愚は、ラストの「つづけ」というエンドレスな一言によって否定される(あるいは「つづけ」の一言ではじまる帷子耀.のノンセンス・ポリティカル詩「カリクロ」に緩やかに接続される)。「みんなが黙示録の実現を夢みているこんなご時世、なんだったら人間にできる最大の抵抗は、お話を終わらせないってことだろう」というナイトの記憶に残る名台詞は、加速主義への蛇足主義(?)によるカウンターと勝手に受け取った。

「人が激突する現実はミルフィーユ爆弾。何層にも折りたたまれているんだ」とか「ヒトが直面する現実は双子の特攻隊、二重にやってくるんだ」とか、現実を二重三重、十重二十重に折り重なった比喩の襞としてみる見方がバニーによって何度か表明される。ドゥルーズのバロック哲学のコンセプト「襞(ル・プリ)」のようである。ところで、公演時期がちょうどアメリカ大統領選に重なった。トランプが勝った。リベラルと融合した北米型ピューリタニズムの一枚岩思考(違反したあの者の首を切るのじゃ!)はますます強くなるだろう。そんなときにパラドックスや相対思考が救済力になると考えれば、バニーの言葉は叡智として響く。「みんなして自分らにだけ都合のいいお気に入りの現実に加担した2010年代の悲惨さを忘れずに、ね…」というバニーの言葉におもわずドキッとした。作り手の意図に反していたら恐縮だが、ぼくはバニーが賢者に思えた。

第2幕「おもひでしんくうかん」のタイトルは象徴的だ。本作はさながら松岡正剛スタイルで「鬱」と「うつろ」の言語遊戯にウツツを抜かしながら今日ムー(虚無)を呼び寄せ、真空たる「おもひで」というインナースペース(内宇宙)に突っ込んでいく。同じく言語遊戯派の黒人音楽家サン・ラーであるが、この土星人は対照的にアウタースペース(外宇宙)に向かった。「私が扱っているのはアウタースペースです。というのも、人はどういうわけかインナースペースの避難所(ヘイヴン)や楽園(ヘヴン)に向かって役割を演じることに囚われているのですが、私はそこにはいないからです」という、サン・ラーのハードドライなアウタースペース志向のSF思想よりかは、「光の中のアリス」は地上の人間心理にあえてふみとどまっている。「歴史」から「神話」への移行をサン・ラーは訴え、リアリティにまつわる葛藤を退けることでアフロ・フューチャリズムの始祖になった。在米黒人の思い出したくもない負の歴史をメタヒストリカルに「書き換えた」偉人だと。とはいえ、「おもひで」の重荷のリアリティから逃れると単なる外宇宙「フィクション」になってしまうと危惧したのか、この劇は重力で地上にひっぱられ、サン・ラーと袂を分かつかのようだ。

第5幕「かうんとふるねす」(ちなみにサン・ラーは「カウントゼロ」がフェチ語だった!)でふわっふわっな光の世界に飛び立つのだが、演劇は「結局、最終的には身体に戻ってくる」とは松原の発言だ(佐々木敦インタビューによる)。身体となると、やけに印象に残る細部があった。ヒカリだけ裸足だったことだ。小学二年生の無垢なまなこ(黒眼鏡かけてたが)でぼくはガン見してしまった。ワンルームのなかで展開されている設定だからリラックスして裸足なのだと簡単に片付けることもできるが、残りの役者がみな靴を履いているので嫌でも対照が際立つ。山口昌男の「足の文化人類学」をここで思い出した。頭や手に対して足がコミュニケーションにおいて重要な役割をあたえられず、いつも上半身の奴隷であったとし、むしろ四股を踏んで天と地をつなぐ力士のようにその足にこそ象徴人類学的に重大な意味があると「さかさまさかさ」(ピーター・ニューエル)な階級闘争をした名文だ。頭でっかちなノンセンスを転倒させるものとして、頭から一番離れた場所であるヒカリの足の生々しいリアリティが終始あった。ミニー(伊東沙保)がローラースケート(?)で舞台上をあっちゃこっちゃ光GENJI(古語)のように滑るときの、地上から遊離したふわっふわっ感覚は生足にはない。

伝説的なルイス・キャロル研究者エリザベス・シューエルが述べたように、結局のところふわっふわっのノンセンスは常に身体の重さと昏さ——彼女は「オルフェウス的暗黒」と呼んだ——の問題に回帰する。というか回帰しなきゃヤバい。「生き始めるには、動かなければならない」とは開幕早々にスクリーンに流れた言葉だった。「世界喪失の技術」(ハイデガー)である無重力なノンセンス言語遊戯は、逆説的に重力のリアリティを欲するのだと改めて思った。

レビュー

佐々木敦:アリス、光の中の

artscape|山川陸:小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク『光の中のアリス』

後藤護:アリスは土星人サン・ラーに出会いそうで出会わない──『光の中のアリス』評

白尾芽:可能性の物語

徳永京子:これはスペノ版『百億の昼と千億の夜』

山本浩貴(いぬのせなか座):顔をあつめる

ルポルタージュ:佐々木敦

その1「読み合わせとマーダーミステリー」

その2「戸惑いと疑い」

その3「トーンとグルーヴ/上演に向けて」

光の中のアリス|レビュー|佐々木敦:アリス、光の中の

| 佐々木敦 Atsushi Sasaki |

| 思考家/批評家/文筆家。音楽レーベルHEADZ主宰。映画美学校言語表現コース「ことばの学校」主任講師。早稲田大学非常勤講師。立教大学兼任講師。芸術文化の複数の領域で執筆、教育、プロデュースなどを行なっている。著書多数。演劇関係の著作として『小さな演劇の大きさについて』。近著として『成熟の喪失 庵野秀明と〝父〟の喪失』『「教授」と呼ばれた男ー坂本龍一とその時代』などがある。 |

| X |

スペースノットブランク『光の中のアリス』に私は「ルポルタージュ」という名目で参加し、飛び飛びではあるが三度にわたって稽古を見学してルポを書いてきた。そのようなことをしたのは初めてであり、いろいろな意味で刺激的な経験だった。今これを書いているのは2024年11月27日であり、すでに公演終了から二週間以上が経過している。ルポの続きであり上演レビューでもあるような文章を、これからしたためてみようと思う。

結果として私は初日と千穐楽の二度観劇した。結果として、というのは当初は初日しか観れない予定だったのだが、やはりどうしても楽日に行くべきだと思い、制作の花井さんに無理を言って席を確保してもらったのだった。ギリギリの連絡で申し訳なかったです。

11月1日初日。偶然にもこの日の午後、座・高円寺の劇場創造アカデミー13期生の成果発表会で、松原俊太郎作、スペノによって初演された『ダンスダンスレボリューションズ』の試演に行ったら松原君も来ていた。講師の宮崎玲奈(ムニ)による演出は彼女が最近参加しているオフィス・マウンテン的な台詞=身体を酷使するスタイルで、出演者たちはかなり大変そうだったが、スペノとは全く異なるアプローチで、なかなか興味深かった。私は上演後のアカデミー生たちのトークの途中で出てしまったので、客席にいた松原君が何か話したのかは知らない。なので期せずして松原俊太郎デイになったわけである。夜になって三軒茶屋シアタートラムに行くと、もぎりの横にはスペノの二人がいて、中に入ると松原君がいた。すでに舞台上には東出昌大がいて、観客の視線を集めていた。段取り通りである。こうして『光の中のアリス』は幕を開けた(これは比喩的表現で、もう開いてた、というか幕はなかったが)。

さすがに稽古から何度も観てくるとわかりみが違う、などと終演後に松原君とスペノには言ったものの、ではどのくらい本当にわかったのかというとむろん定かではなく自信もないのだが、一見すると難解に思われる松原戯曲も、エクスペリメンタルに見えるスペノの演出も、見方というか掴み方がわかってくると難解さはほどけ、実験はポップに転化する。ことに『光の中のアリス』は出演者6名が

ヒカリ=荒木知佳──ナイト=古賀友樹

ミニー=伊東沙保──バニー=東出昌大

クイーン=小野彩加──キング=中澤陽

と2×3のスッキリした組み合わせになっていて、ある意味わかりやすいのだが、がしかしこの3つの二人組は虚構としての位相が異なっている。誤読をおそれず私の言葉で無理やりまとめると、ヒカリーナイトは「現実」から「ファンタジー(妄想?)」に移動した。もう少し詳しく言うとヒカリがファンタジーに迷い込んだ/逃げ込んだ/取り込まれたのにナイトが追ってきた/ついてきた。バニーとミニーはファンタジーの側に属していて、ヒカリの世話(?)をあれこれ焼いて、現実に戻らせないように振る舞うことを使命にされている(が段々変化する)。キングとクイーンはファンタジーの国を統べる者たちであり、最初からずっと舞台上に存在しているが、口を出し始めるのは劇の後半になってからである。この属性と役割はそのまま、この演劇の主演と助演と演出の寓意になっている。この戯曲=舞台=物語の基本的な構造は、以上のようなものだと思う。

『光の中のアリス』が『光の国のアリス』ではないのは、松原俊太郎が「国」の一字を嫌ったからだと私は京都での初演のレビューに書いた。だが、ナショナリズムをカッコに括れば、王と女王が出てくる以上、これはやはり「不思議の国」での物語である。ルイス・キャロルが書いたのは、アリスという名の少女が「不思議の国」に行って戻ってくるという物語だ。アリスはウサギを追っていて穴に落ち、ファンタジーに侵入する。

『意味の論理学』でジル・ドゥルーズはこう言っている。「アリスには、複数の冒険ではなく、一つの冒険がある。すなわち、表面への上昇、偽の深淵の拒絶、すべてが境界を通り過ぎることの発見」。ドゥルーズのアリス論は、表面性とナンセンス(非意味)への讃歌である。ところで今した引用はこう続く。「それゆえに、キャロルは、当初予定したタイトル『アリスの地下の諸冒険』を放棄するのである」。地下ではなく表面、穴に落ちるのではない、そもそも穴など実はどこにもありはしない、アリスが経験するのはむしろ上昇なのだ、とドゥルーズは言っている。だがしかし、これに対して松原俊太郎は、スペノは、こう反論しているのではないか。確かにそうかもしれない。おそらく「哲学的」には正しいのだろう。だが、それでもやはり「地下」は存在する。それははるか昔から存在していたし、今やますます世界じゅうに、そこに、ここに、落とし穴の奥に無数に存在しているのだ。だからこそ、地下を、穴を、光へと変換する、いやそれは不可能だとしても、ほんとうは真っ暗な地下でしかない不思議の国に光を灯し、ほんとうは他のみんなと一緒に地下で死んでいるアリスを光で包み込み、アリスを光の中に、アリスの中に光を送り込み、そしてそれを逆さまに辿って、ヒカリという女の子を誕生させなくてはならない。

11月10日。千穐楽。初演の時はまだ硬さも感じた舞台上の身体と発話は、当然ながら格段にこなれていた。最初と最後しか観れていないので、上昇曲線をつぶさに感じることは出来なかったが、ラスト一回のこの時には、高め安定がしばらく続いてある意味で落ち着いた空気感が生じていたように思う。初回を観た際は終盤の盛り上がりに興奮を隠せなかったが、最後は私自身、これまでの記憶を呼び起こしつつ、淡い感慨に耽りながら舞台を見守る感じだった。余裕が出たからか、俳優たちの振る舞いもしなやかでたおやかで、野放図とは違う自由さが感じられ、それは千穐楽を自らじっくりと味わっているようでもあった。そうして『光の中のアリス』は終演を迎えた。最初に稽古を見学したのは9月9日だったので、丸二ヶ月、得難い体験だったと思う。私のヒカリスもこうして終わった。

キャロルのアリスは不思議の国に侵入する際、穴を長々と、延々と落下する。落下ではなく上昇なのだとドゥルーズは述べたが、それでも尚、私は、ヒカリの中のアリスは、穴に、地下に、落ちたのだと思う。そして繰り返すが、この地下、この穴を、なんとかしなくてはならないのだ。前にも書いたことだが、この劇には、おそらくその底に、きわめて現実的な、現実そのものである出来事が潜んでいる(それはたとえば「十年と二ヶ月と三日」という謎めいた時間の呈示に隠されているのかもしれない)。そしてそれは間違いなく、途方もなく悲劇的な、陰惨でさえあるかもしれぬ出来事である。だから彼女はファンタジーに逃げ込まずにはいられなかったのだし、ファンタジーの方は、そんな彼女を優しく迎え、可愛がり、利用し、食べてしまおうとする。なぜならファンタジーとは実のところ、現実そのもののことであるからだ。地下とは、この世界のことなのだ。穴に落ちたはずだったのに、着いたのは足を踏み外した地面/表面だったのである(この意味ではジル・ドゥルーズは正しかったのかもしれない)。

だからヒカリスは、松原俊太郎は、スペースノットブランクは、たぶんほんとうは、こう言っているのである。今ここに、光あれ、と。

ルポルタージュ:佐々木敦

その1「読み合わせとマーダーミステリー」

その2「戸惑いと疑い」

その3「トーンとグルーヴ/上演に向けて」

ラブ・ダイアローグ・ナウ|レビュー|髙橋慧丞:また愛するために/ラブのフィギュール 20240818

| 髙橋慧丞 Keisuke Takahashi |

| 会社員。西暦2018年頃から観客として様々な劇場に足を運ぶようになる。映画美学校言語表現コース「ことばの学校」基礎科・演習科第1期生。ことばの学校第1期生有志合同誌『tele-』vol.2・vol.3・vol.4・vol.5に寄稿。パフォーマーとして、吉祥寺ダンスLAB vol.6/小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク『言葉とシェイクスピアの鳥』、バストリオ『新しい野良犬/ニューストリートドッグ』出演。 |

| X |

西暦2024年8月18日日曜日。多くのサラリーマンにとってお盆休みの連休が終わるその日の夕方16時に私は三鷹駅に降り立っていた。暑さはいつまでも続いていて歩くだけで汗が出る。速乾機能があるはずのTシャツを着てきたのに、経年劣化なのか、全く乾かず汗染みが目立つ。気にしながらも向かっていたのはインディペンデント・スペースSCOOLだった。私個人としてはかなり馴染みのある場所で何も考えずに歩いても到着できる自信がある。私は今の私に蓄積している文化的知識のほとんどをそこで教わったような気がしたがそれは気のせいだ、SCOOLはただ開かれているスペースであるに過ぎなく、だが私はここ数年で何度もそこを訪れては多くの刺激を得てきた。三鷹駅から歩いて5分ほどに位置するビルの5階にあって、かつてそのビルは「おもちゃのふぢやビル」というかわいい名前だった(1階に「おもちゃのふぢや」というおもちゃ屋さんがあった)が私の記憶だと3年ほど前に廃業してオーナーが代わったということなのだろう、今は「三京ユニオンビル」というシュッとした名前になっている(1階はおしゃれなカフェになっている)。それで私がその日向かったのは『呼び水』というイベントを観るためだった。

『呼び水』の開催概要は下記の通りである。「8月のこの週末、SCOOL前の三鷹中央通りでは毎年恒例の阿波踊り大会が行われます。その開催時間帯に合わせて、5組出演のショーケースイベントを行います。阿波踊り大会の最中は、屋外からの音漏れも大きく、本来ならば公演等のイベントは避けるものですが、それを“呼び水”として、(このイベントを企画するに至った様に、)誰かの何かの新しいきっかけになるのか、試行したいと思います。ぜひご来場ください。」

なるほど。確かに向かうまでの道中では、見慣れているはずの道なりに出店の準備がされていたり、道路と歩道の間にバリゲードテープが貼られていたりした。それでその5組というのが、小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク、ジョンのサン、高嶋晋一、たくみちゃん、土屋光であり、この文章は小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク『ラブ・ダイアローグ・ナウ』のために書かれ始めている。書かれ始めていることは確かだが、如何せん、そうした特殊なショーケースイベント内に置かれたひとつの上演であったことをまずは述べておかなければならないだろう。開演前、SCOOLの店主であり『呼び水』の出演者でもある土屋光から伝えられたのは、改めてのこのイベントの概要と、外で行われる予定の『第57回三鷹阿波おどり』は開演約30分後の17時頃より始まるということ、それから上演順が高嶋晋一、土屋光、小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク、たくみちゃん、ジョンのサン、となり各組の間に転換時間は設けるものの、そのうち前半3組はひとつながりのものとしてみてほしいということだった。ならば『ラブ・ダイアローグ・ナウ』に話を移す前に簡単にその流れに触れておく必要があるだろう。

SCOOL入口の正面の壁に向かってコの字型に客席が(全部で50席ほど?)設置されている。椅子に囲まれたその空間が『呼び水』の舞台となっているようだ。かなり狭い。イベントの始めとなる高嶋晋一のパフォーマンスは、開場時間中、舞台上で座り込む高嶋の状態を見せることからすでに始まっていた。というよりは、それは始まりをいかにして始めるのかということをあらゆる手段を使って表そうとするパフォーマンスだった。舞台上には天井から吊るされたジッパーが向かい合わせになっており、壁際に鉄の棒が立てかけられていたり、ホワイトボードが置かれていたりする。始まりの瞬間のことを高嶋は「開闢」と言い換え、さらにそれに近い状態として「開閉」があると宣言し、ジッパーを開いたり、両手に持った鉄の棒2本を突き合わせて左右に離したり、ホワイトボードに貼られたマスキングテープを勢いよく剥がしたりすることをいくつも重ねて行いながら「開闢」に繋がる「開閉」の感じを観客と分かち合おうとする。割り箸を連続で何本も割り続けるところは笑えたし、そうまで執拗にやられると段々と言わんとしていることがわかるような気にさせられる。「初めと終わりが同時になければ開闢じゃない」「すべてのところ、すべての時に開闢はある」と高嶋は言う。高嶋のパフォーマンスの途中で、『第57回三鷹阿波おどり』が予告通りに始まったようで、祭囃子の音は建物の中にいることが嘘かのような鮮明さで聞こえる。続く土屋光のパフォーマンスは、まさしく今、外で鳴り響いている阿波おどりの祭囃子を機材で取り込んで、舞台上に設置した別の機材を操作して様々に変調させながら出力し、演奏をするというものだった。私はあまりにも音楽に対する知識に乏しく、細かい技術についてあれこれと述べるのは難しいが、高嶋のパフォーマンスを受けて考えるなら、そこに生じていたのは確かに既に始まっているものに新たな始まりの形を与え半ば強制的にひとつの終わりに向かわせるような力だろう。阿波おどりのリズムは土屋の操作によって歪みをもたらされ、本来備えていないはずの音(土屋の操作による電子音)を差し挟まれながら、それ自体がひとつの、全く別の形態を与えられ、「演奏」として出力される。外で鳴り響いていたはずの祭囃子は会場内では土屋の奏でる音にかき消されてしまった。そしてそれは宣言と共に確かに終えられる。土屋の「演奏」後、スピーカーを通した大きな音を聴き続けていた私の耳は、高嶋のパフォーマンス中にその鮮明さに驚いたことを忘れてしまうほどに、建物の外から聞こえる阿波おどりの音が全く気にならなくなっていた。

さて、話はようやく小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク『ラブ・ダイアローグ・ナウ』に至る。

『ラブ・ダイアローグ・ナウ』はいままで様々な環境下で上演が重ねられてきた(2017年:調布市せんがわ劇場、2018年:SCOOL・調布市せんがわ劇場、2020年:豊岡演劇祭・ストレンジシード静岡・鳥の演劇祭)。私はそのうちの2回、西暦2018年5月13日日曜日調布市せんがわ劇場、西暦2020年9月21日月曜日ストレンジシード静岡で上演を観たことがあり、私はこの作品の観劇を通して小野彩加 中澤陽 スペースノットブランクを知ることになるし、もっといえばそれは私が演劇の観客を始めた大きなきっかけとなった。同じタイトルが冠されているがそれぞれの上演で使われているテキストは恐らくは全て異なっている。それらはその時々の出演者に伴って変化しているはずである。なぜなら、クリエーションに際して独自のテキスト生成システム「聞き取り」が使われているからである。「聞き取り」とは何か。西暦2023年11月23日から11月27日にかけて東京都目黒区駒場1丁目11−13にあった今はもう無いこまばアゴラ劇場で上演された『松井周と私たち』でも披露されたその独自のシステムについて、詳しくは既に公開されているレビューのいくつかをご一読いただくのがいいだろう。

参考①:松井周と私たち|レビュー|越智雄麿:「何」がそれを語らせているのか?

参考②:言葉とシェイクスピアの鳥|レビュー|佐々木敦:舞台芸術にとって「システム」とは何か?

ごく簡単に書けば、「聞き取り」とは、ある質問を投げかけられた出演者がその場で即興で答えを喋り、それを書き留めるものが目の前にいるという状況のことである。話が飛躍しても全くの嘘を語っても良いことが事前に共有されたその時間は質問者が終わりを宣言するまで続く。出演者が変われば自ずと内容も変わるはずであるし、もっといえばクリエーションを行う日の出演者のコンディションや時勢にも多分に影響を受けるシステムである(ちなみに筆者は『言葉とシェイクスピアの鳥』のクリエーションで実際に「聞き取り」を体験している)。以上のことから『ラブ・ダイアローグ・ナウ』のテキストに共通点があるのだとすれば、それは質問者の質問内容、ということになるが、私は過去の上演テキストを所持しておらず、あったとしても答えとなる台詞から逆算して導き出すのは恐らくかなり困難である。そうした方向でこの作品を考える時、どうしても事前に共有されている作品のステートメントに引き寄せられてしまいそうになる。今一度、作品が置かれた状況の方に重心を置いてみよう。

舞台上には、譜面台がふたつ並べられ、その脇にマイクスタンドがひとつ。小野彩加と中澤陽がマイクを通して簡単な自己紹介とこれから『ラブ・ダイアローグ・ナウ』という作品を上演することを述べて舞台上からいなくなる。ぞろぞろと6人の出演者=甲斐ひろな、加賀田玲、今野ゆうひ、杉田のぞみ、髙橋春香、中田ベル、が楽屋から出てくる。コの字型に並べられた客席に区切られた狭い舞台が直立した人たちで満たされる。始めから全員が舞台上に居続けることになるとは正直思っていなかったこともあって、そのぎっしりとした光景には異様な面白みがある。加賀田玲と杉田のぞみはヴァイオリンを抱えており、譜面台の前に立つ。弾くのかと思うが、弾かず、二人は目配せをしている。やがて加賀田玲がヴァイオリンを抱えたまま移動、全員の配置がやんわりと変わって横一列に並ぶ。スペースが足りず甲斐ひろなだけが杉田のぞみの後ろに隠れている。それぞれの服装は、記録映像が手元にあるわけではないので正確に記すことができないが、おそらく各個人の私服であり統一性はない。しばらく無言が続き、5人の視線がちらちらと加賀田玲に集中している。始まりを始めることを期待されているらしい加賀田玲はそれでもなかなか言葉を発さずに、気まずそうに舞台下手側に移動する。焦らされている、と感じる。小野彩加と中澤陽の宣言の後に始められているはずの舞台はもう始まっているはずなのに、何かの始まりのようなものを期待してしまっている感覚がある。やがて、この舞台のために用意された言葉の連なりは始まり、この舞台をひとつの終わりに導くまで、舞台上で常に誰かが喋っている状況が続く。少し長くなるが冒頭の箇所を引用する。

加賀田玲 人居ますか

髙橋春香 トイレかいいよ

加賀田玲 生まれて生まれる前はこうでなくてはいけないとかがその時はすごく嫌で病院で生まれただけで住んではないんですけどその時はすごいなんかぎらぎらしていたのでまあ今もしてるかもしんないすけど一度もサッカーをそれまでやったことがないってことだったんですけどしょっちゅうサッカーをやっていてここに居ないとそこに行って何かを見たいって思って部活とか音楽バンドとか軽音部みたいなをやってましたあの全然それに関して後悔とか劣等感は何ひとつなくてむしろすっきり清々しいところがバンドやっててバンドをやっててええやっています一番輝かしいこと唯一あるとすると先生が集合みたいに言って集まるんですけどすごいダッシュで集まったら前に当たっちゃっておでこが後頭部と当たってちょっと形が歪な感じになって先生とかと喧嘩みたいになって先生でやっていたのでなんかその感じでやっていますもっと深掘りしたいな髪が長かった最近髪を短くしておでこが音楽やってて久しぶり久しぶり忘れちゃったなあ久しぶり久しぶり髪の毛切ったラブ・ダイアローグ・ナウ人居ますか

髙橋春香 トイレか

杉田のぞみ うん

髙橋春香 いいよ

加賀田玲 止まって止まって

甲斐ひろな 久しぶり

加賀田玲 久しぶり

今野ゆうひ えーとえーとー

すれ違うような言葉たちだ。発言に応答するかのように思える発言があったとしても後には、またすぐに違う言葉が挟まれる。長いモノローグは、出演者それぞれに個別で用意されている。誰かが喋っている間、他の出演者はたまにそちらに顔を向けるが強い関心がある様子ではない。狭い舞台上をうろうろと歩き続けており、狭いのですぐに別の出演者と対峙して、互いに避け合うかまたは一方が立ち止まり全く避けるそぶりを見せずにもう片方が慎重に体を動かして、すれ違う動きをする。また、体の動きでいえば、髙橋春香がダンスのような動きをして、それを見ていた今野ゆうひが少し真似をして途中でやめるといった動作も記憶に残っている。そうした時間がしばらくの間続いて、杉田のぞみ、今野ゆうひ、甲斐ひろな、中田ベルが順に長いモノローグを終えると、冒頭で加賀田玲が喋り始めた舞台下手のあたりに全員が集合して内側を向いて円になり、短いセリフを加賀田玲、甲斐ひろな、中田ベルが次々に話すシーンとなる。やはりここでも発言は会話にはなりきらずいくつもの脱線を繰り返すが、最終的には「可愛い」と「あーーーーーー」が何度も復唱されて段々と声量も大きくなっていき、意味は全くわからないままだが現象としての高まりを見せる。このシーンでは出演者の顔が見えていないので、客席に座っている身としては発言者が誰であるか声からでしか判断ができず、しかし聞き分けられるほどに全員の声を記憶できているわけではないので、誰が言っているのかわからなかった。ただ分かるのは、舞台上に点在していた体がひとつの場所に円形になって集まっていることだけだ。やがて集団から抜け出した中田ベルが客席の方を見て「ラブ・ダイアローグ・ナウ」と言うと、ぞれぞれの出演者たちはまた舞台上に散らばって歩き対峙しすれ違う。

何かが始まって何かが終わっている。それが繰り返されている。その感覚がずっとある。意味がつながった気がしたと思えばすぐに話が違う方向に飛び、誰もそれを深堀してはくれない。舞台はその後、甲斐ひろな→杉田のぞみ→髙橋春香→加賀田玲→髙橋春香→加賀田玲の順で少し長めのモノローグが繰り返されて終わりとなる。

だからつまり『ラブ・ダイアローグ・ナウ』では何がおこなわれていたのだろうか。西暦2018年5月13日日曜日調布市せんがわ劇場で観たときにも(前述のとおり話されている内容に違いがあり、上演時間も違い、舞台空間も出演者も動き方ももちろん違うが)モノローグの連続という意味では同じ構成だった。西暦2020年9月21日月曜日ストレンジシード静岡にしたってそうだった。比較して検討するには、正確な記憶も記録も私にはない。引き続き、『呼び水』の中に配置されたこの上演だけを考えるとき、どこのタイミングで起きたことかは忘れたが、指摘しておきたいことが3つある。

① 加賀田玲と杉田のぞみは譜面台に置いた譜面をみながら冒頭にかかげていたヴァイオリンを演奏する。

② マイクスタンドに付けられていたマイクは途中髙橋春香と加賀田玲の発話の際に使用される。

③ 加賀田玲がどこかから白い紙を折って作られたハートマークを取り出し、心臓の鼓動を口で真似る。その後、また別のタイミングで今野ゆうひが心臓の鼓動を口で真似て、自らが被っていたキャップの中から少し小ぶりな同じく白い紙を折って作られたハートマークを取り出す。

これらに共通しているのは物体が物体として期待されている役割を果たすことだ。譜面台は譜面を置かれ、ヴァイオリンは弾かれ、マイクは拡声し、ハートマークは鼓動の音を立てる。全て容易に想像できる。例えば譜面台にご飯を並べて食事することもなければ、ハートマークが猫の鳴き声を放つこともない。極めてわかりやすい使われ方をしている。なぜこうも訳のわからないことばかりが起こるのにこれらは直球なのだろうか。いや、考え方が違うのかもしれない。本当は全て起こるべくして起こることしか起こっていない。ばらばらに散らばってぶつかりそうになりながらもすれ違い続ける体たちは遂に集合を果たしたように。予感は極めて周到に予感されるように構成されていて、その通りの形になる。終着点は極めて倫理的でまっとうなのだ。ただ構成がややこしいだけだ。全てがモノローグのまま終わることはなく、ダイアローグになることが予告されている。誰かのいる場で発話されたことは、それに対する反応がなくても、聞かれている。出演者たちのかつての今を背負った言葉たちは『ラブ・ダイアローグ・ナウ』の中に構成され、今それが発話される舞台という場所がある。それを聞き何かを思うこと、その中に何かを予感すること、無数に開かれるダイアローグの可能性。出会うべくして出会われる全てのものことの間に宿り得るもの。あるいはそれが愛?

この文章は小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク『ラブ・ダイアローグ・ナウ』のために書かれ始めた。そしてもう時期終わるだろうことは私の横にあるこのページのスクロールバーが予告している。そう。終わるのだ。始まったのだから。終わり。必ず訪れるもの。そしてそこからまた始めるためにこそまた終わるのだと、昔ある人から教わった。そんなに昔ではない。でも今よりは昔だ。私はそこに形作られるものを信じよう。また何かを、誰かを、私をも含めた誰かが新たに受け止められるように願おう。それは一方通行ではない。それは始まりと終わりがひとときに出会って目を合わせる一瞬の無限とも思えるような時間に生起するもの。始まったその瞬間にやがて終わる未来が予告されている。未来が予告されるようなことなどないはずなのに。我々には今しかないはずなのに。でも永遠不変のものはないから。例えばそれは、それをうまく例えることはとても難しいが、例えばそれを西暦2024年8月18日日曜日、三鷹駅から徒歩5分ほどのところに位置するビルの5階、かつて「おもちゃのふぢやビル」と呼ばれていて今は「三京ユニオンビル」と呼ばれているそのビルの5階にあるインディペンデント・スペースSCOOLの中で、甲斐ひろな、今野ゆうひ、杉田のぞみ、髙橋春香、中田ベルと共にそこに立つ加賀田玲は、幾分か脱力した様子でこのように言っただろう。

加賀田玲 瞬間こうパンッとこっちの人ともう一人がもうぶつかってぶつかるとま当たり前ですけどすごい音が鳴ってもう中身が入れ替わるっていうのが当たり前なんですけどでもう一回来た方に戻っていくでも中は中身は違うっていうでその時にさっきのぶつかった時の音がまだ耳が耳がジーンとしてさっきの大きな音が鼓膜に響きが残ってる状態でまた元来た方向に別の方向に帰って出会ったこと出会った形跡は耳鳴りだけっていうそんなことがそういうことがあるといいなと思います瞬間こうパンッとこっちの人ともう一人がもうぶつかってぶつかるとま当たり前ですけどすごい音が鳴ってもう中身が入れ替わるっていうのが当たり前なんですけどでもう一回来た方に戻っていくでも中は中身は違うっていうでその時にさっきのぶつかった時の音がまだ耳が耳がジーンとしてさっきの大きな音が鼓膜に響きが残ってる状態でまた元来た方向に別の方向に帰って出会ったこと出会った形跡は耳鳴りだけっていうそんなことがそういうことがあるといいなと思います

光の中のアリス|ルポルタージュ|佐々木敦:その3「トーンとグルーヴ/上演に向けて」

←光の中のアリス|ルポルタージュ|佐々木敦:その2「戸惑いと疑い」

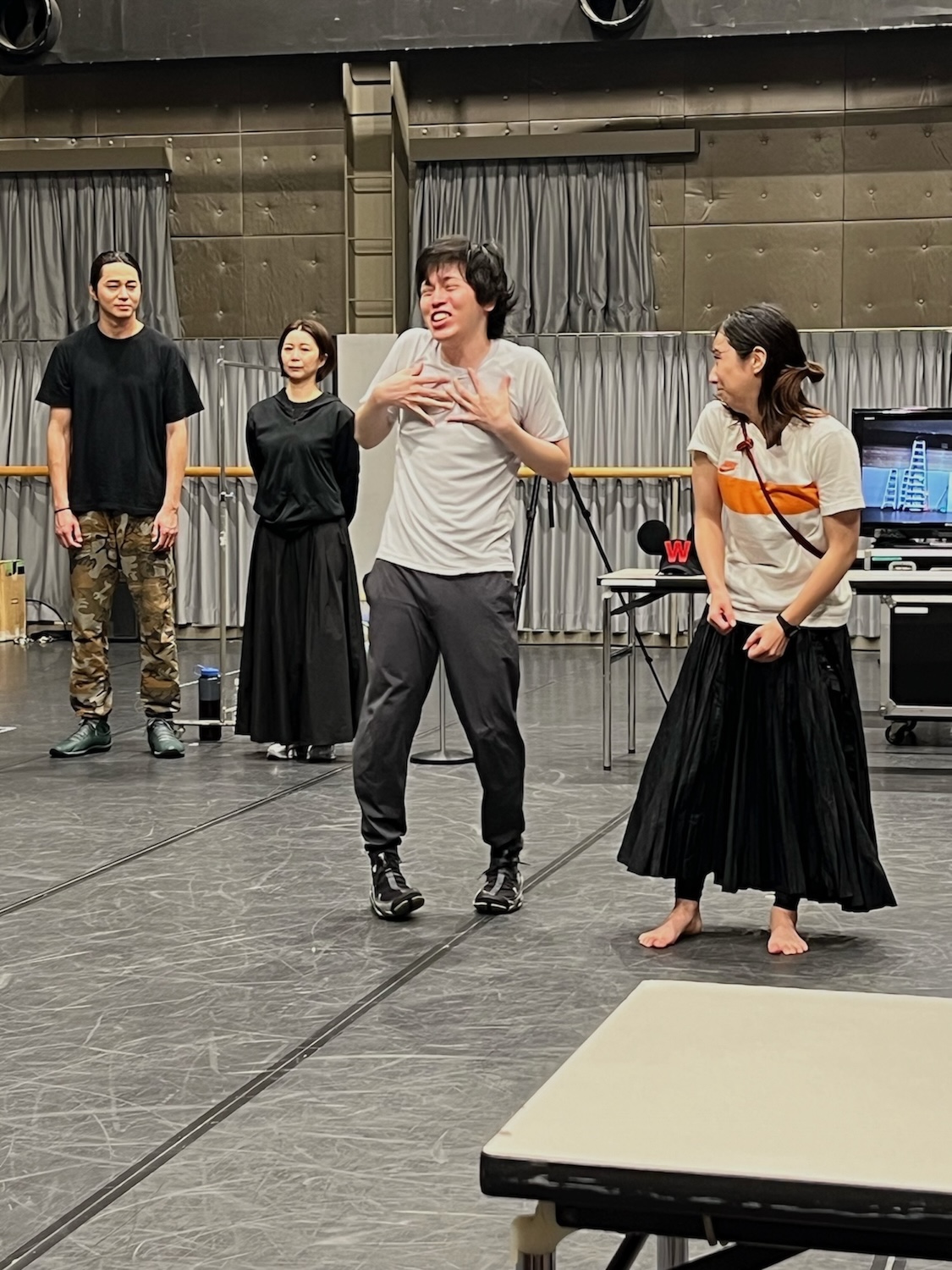

10月28日月曜日、前回の見学からまたもや三週間が経ってしまった。もう初日は五日後、本日は森下スタジオでの稽古最終日である。

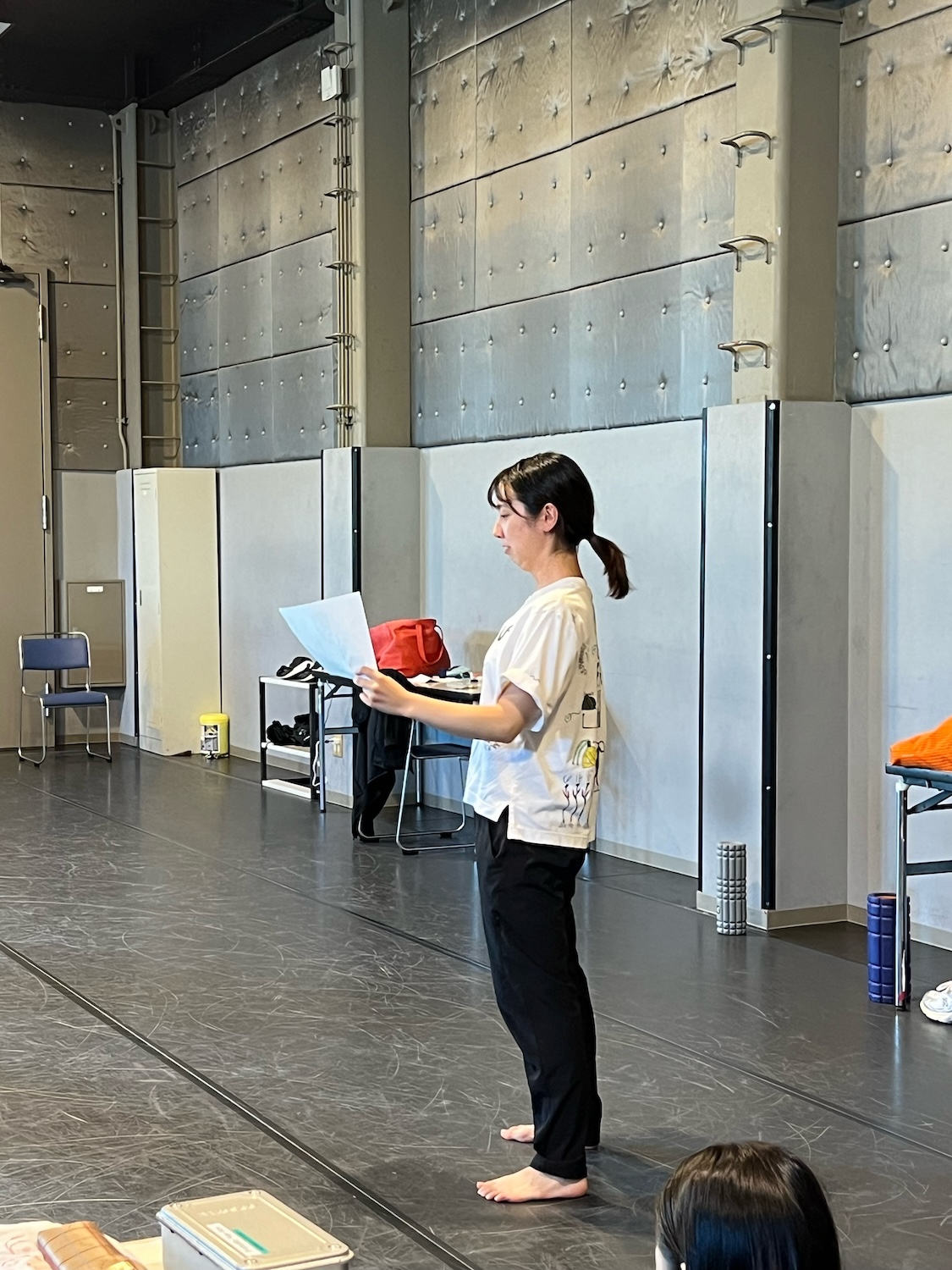

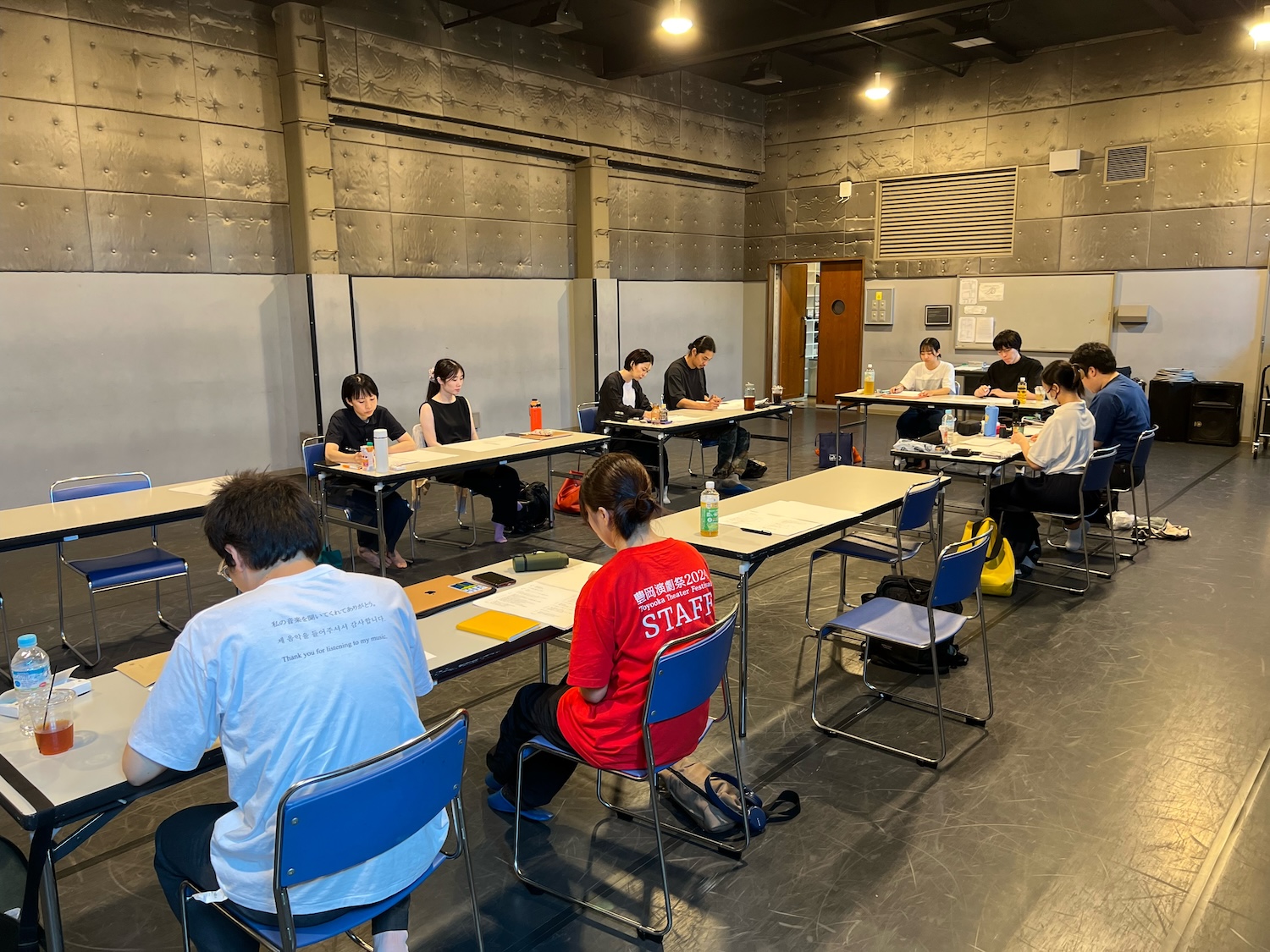

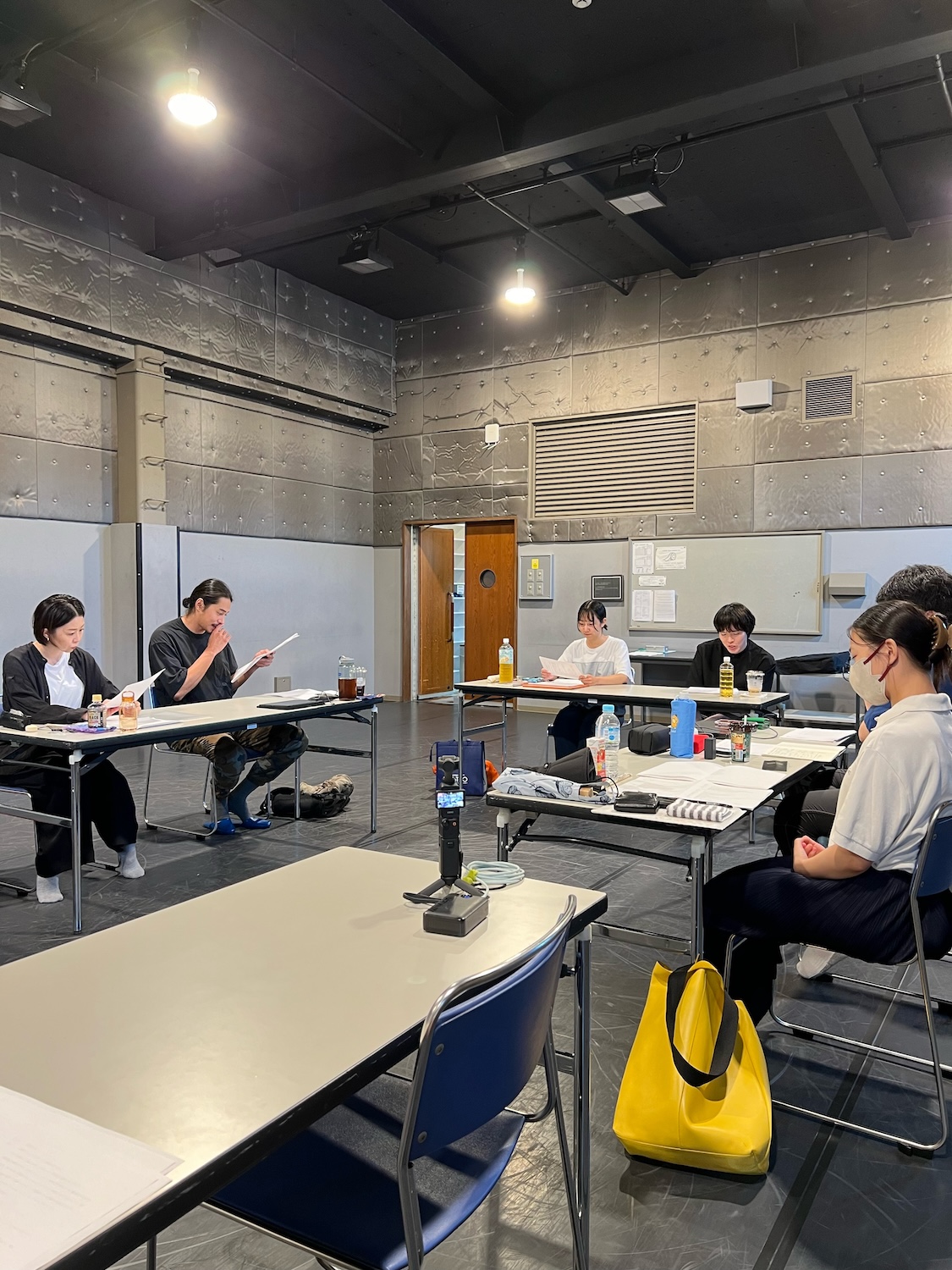

Photo by Atsushi Sasaki |

各場ごとの細かい調整を経て、すでに何度も通し稽古が行われており、この日も前日の稽古を踏まえた注意点が演出からいくつか伝えられたあと、すぐに最初から通しが始まった。

松原俊太郎の戯曲は暗喩と寓意を徹底的に駆使して書かれており、キャラクターの心理(のようなもの)を云々することは不可能に近いし、ナンセンスである。俳優はとにかく自らの身体をフルに使って、本質的には文字の集積でしかない、まったくもって架空の存在に息を吹き込むしかない。と同時に演劇というものは、舞台上に立つ者が誰某の役ということになっていれば観客には自動的にそう見えてしまうという便利な(困った)ものでもある。役者はこの困難と安易の狭間で何かをするわけだが、それにしても『光の中のアリス』の「人物」とは何なのか? しかし私の目に映ったのは、それぞれ個別にインタビューをさせてもらった現実存在としての荒木さん伊東さん古賀さん東出さんではなく、すでに戯曲→演劇という虚構のなかの人物になっていた。四人の俳優は発話と挙動と存在感によってリアルの世界に転写されたことばになっていた。ここまで来るために、俳優たちが何を行なってきたのか、演出家たちは何をしたのか、私はあらためてもっと稽古を逐一見届けてこなかったことを後悔した。

通し稽古はスタジオを本番の舞台に見立てて行われたが、当然ながらシアタートラムそのものというわけにはいかないので、本番では複数のモニターに映像や字幕が映示されることになっているがここでは小さなモニターが一台しかなく、セットも美術も無論ない。しかし前回とは違い、俳優四名、スペノの二人、演出補佐二名、制作、リハーサル・ディレクターに加えて、舞台監督の鈴木英生さん、音響の櫻内憧海さん、映像の加藤菜々子さん、手話通訳の田中結夏さんと同監修の江副悟史さんが参加していた。通しは(おそらく)本番で使用されるスペノ作品ではお馴染みライアン・ロットの音楽を流しつつ、手話通訳ありで進行した。基本的にスタッフはそれぞれの作業を確認しつつ見守っているのだが、中澤君からテロップ出しのタイミングについて映像の加藤さんに細かい指示が出されていた。京都の初演の時も、というかスペノの舞台ではいつも、字幕や映像の使用が重要である。同様に中澤がところどころ段取り確認的な言葉を発する以外は俳優の台詞しか聞こえない。小屋入り前の最後の通しなのだが、すでに大枠は仕上がっているので、緊張感よりもどこかリラックスした雰囲気さえ感じられた(手探りゆえの緊張感は前回の見学のほうが高かったかもしれない)。

通しは、終わった直後に感想を求められてつい口に出たのは、前は「面白かった!」だったが、今はそれが「カッコいい!」に変わってきた、ということだった。なんとも雑駁な印象だが、戯曲に込められた風刺と諧謔が俳優を通して実体化することによって、ある意味で理屈を超えた輻輳的なエモーションと、運動性に富んだスタイリッシュな感覚が生じていた。そこには音楽の演奏で言うところのトーン(音調)とグルーヴ(律動)があった。特に4場のアンサンブルには興奮させられた。それは(また音楽のたとえだが)ノイジィでグリッチィでポリリズミックなのだが、しかし独特な調和が感じられる。素朴に言えば「息が合ってる」ということなのだが、むしろバラバラなものがバラバラなまま錯綜することでひとつのうねりを生み出しているような感じだった。うまくいっている、と思った。

通しは100分弱くらいだっただろうか? 終わると1時間の休憩。散歩に出ようと思って外に出たら、ちょうど森下スタジオの前の道を俳優四人が揃って歩いていた。なぜかいったん右に行ったあと、引き返してきて左に歩いていったのだが、身長差がすごくあるのでなんだか不思議な集団に見えた。あの様子、写真に撮ればよかった!

Photo by Atsushi Sasaki |

休憩後は、まず中澤君から演出上の細かい修正/追加が十数箇所入った。台詞と動きの確認と改訂。興味深かったのは俳優に対する言葉遣いの丁寧さと精確さ、丁寧と精確を大事にしようとする姿勢、だった。間違えているとかこれはいけないとかこうしてくれとかこうするべきとは絶対に言わない。私は他の演出家のやり方をほとんど知らないが、それにしても非常に言葉を選んで話しているという印象だった。しかし遠慮しているというのではない。伝え方、伝わり方を誠実に考えたうえでの言い方だと思った。また、意味よりも効果のありようについて述べていることが多かったのも特徴的だった。なにしろ戯曲が戯曲なので、内面描写をしても仕方がない。あくまでも「観客にどう受け取らせるか」にフォーカスした演出になっていて、つまり「劇的効果」ということである。

次いで小野さんが台本のメモを見ながら各役者に修正点と改善点を述べていったが、彼女はアクティングエリアに出て行って自分で言って/動いてみせるというやり方で、これがまたわかりやすくて面白かった。言語による説明よりも、こういう感じ、と見せてしまう。普段からスペノは論理の中澤、直感の小野という感じなので(?)、二人の演出法のコントラストが掛け算的に機能しているのだと思う。

二人の指摘はしかし、すでに微調整の段階に思えた。俳優たちもすぐに理解して応える。個人の演技だけでなく、稽古もここまで進むと役者同士の互いの認識や信頼も出来上がってきているので、あうんの呼吸でレスポンスが終わり(それでも結構時間は掛かった)、あとは最後の方の気になる場面を何度かやってみて、はいこれでいいですね、という感じになったら終了予定時間の30分ほど前だった(いつも時間を使い切らず、なるべく前倒しで終えるようにしているのだと思う)。

こうして稽古場のスケジュールは終わった。お疲れ様でした。明日は俳優はお休み、スタッフは先に小屋入りして仕込みを開始し、水曜から場当たり、木曜夜がゲネプロで、11月1日金曜が初日である。座組みの雰囲気としては焦りは微塵もない(ように見えた)。むしろ「いよいよか!」という期待の感覚が漂っていた。仕事の都合上、ゲネプロは観られないのだが、トラムの稽古もちょっとだけでも覗きに行ければと思っている。

Photo by Atsushi Sasaki |

松原俊太郎作、スペースノットブランク演出『光の中のアリス』は、松原君のインタビューでも語られているように、ルイス・キャロルの、あの「アリス」二部作を下敷きにしている。演劇という芸術フォームにおいて、演出と上演は戯曲のフィジカル&マテリアルな読解である。この読み解きは演出家と俳優とスタッフ全員によって行われているが、最終的には観客それぞれの受け止めがそれを更に分散的に読解する。そして松原戯曲ほどこの多重の「読み解き」に耐えるものはないだろう。

理屈抜きに面白い! 単純にカッコいい! と言うことも出来るし、それは確かにそうなのだ。だが、理屈ありでも面白く、複雑なカッコよさも備えていなければ、それは最悪の意味での「エンタメ」でしかない(良き「エンタメ」だってもちろんあるが)。ヒカリスはやはりそれとは違う。この芝居の観客には、普段よりも少しだけ知覚を研ぎ澄まし、頭脳を能動的に動かしつつ、しかしけっして身構えることなく、上演を目の当たりにして欲しいと思う。

だがしかし、それは「わかろうとする」という態度とは異なる。わかろうとすると、わからないところが、わからないということが、どうしても気になってしまう。だからそうではなく、つまりわかるわからないではなく、無理をしてわかろうとはせずに、しかし「考える」ということが肝要なのだと思う。読解は、どこかにある(かどうかは本当は誰にも──作り手にも──わからない)正解に向けたものではなく、もっと自由で野蛮な作業なのだ。

Photo by Atsushi Sasaki |

ヒカリスは、あなたに謎かけをする。アリスがそうされたように。あるいは、アリスがそうしたように。この「謎」には、答えがない。これは答えがないということが最初からあからさまになっている「謎」なのだ。

ヒカリス、お前は誰だ? スペースノットブランク、お前たちは何者だ?

『光の中のアリス』は、こうしてまもなく遂に本番を迎える。乞うご期待!

ルポルタージュ:佐々木敦

その1「読み合わせとマーダーミステリー」

その2「戸惑いと疑い」

その3「トーンとグルーヴ/上演に向けて」

インタビュー

松原俊太郎

荒木知佳

古賀友樹

伊東沙保

東出昌大

Photo by Arata Mino |

| 佐々木敦 Atsushi Sasaki |

| 思考家/批評家/文筆家。音楽レーベルHEADZ主宰。映画美学校言語表現コース「ことばの学校」主任講師。早稲田大学非常勤講師。立教大学兼任講師。芸術文化の複数の領域で執筆、教育、プロデュースなどを行なっている。著書多数。演劇関係の著作として『小さな演劇の大きさについて』。近著として『成熟の喪失 庵野秀明と〝父〟の喪失』『「教授」と呼ばれた男ー坂本龍一とその時代』などがある。 |

| X |

光の中のアリス|公演に際してのお願い

[お祝い花について]

スペースの都合上、スタンド花、楽屋花、アレンジメント等のお祝い花は辞退させていただきます。

お届けいただいた場合も、お受け取りすることができませんのでご了承くださいませ。

[公演関係者へのプレゼント・お手紙のお預かりについて]

【お手紙のみ】お預かりいたします。

お手紙はお渡し先の宛名を記載いただき、ロビーに設置いたしますボックスにお預けください。

お手紙以外のプレゼントにつきましては、お持ちいただいた場合も、お受け取りすることができませんのでご了承くださいませ。

[撮影・録音について]

劇場内での許可のない撮影・録音は、開場時・終演後も含め、固くお断りいたします。録画・録音機能のある電子機器は電源をお切りいただき、お手荷物の中へおしまいください。録画機能付きオペラグラスのお持ち込みも固くお断りいたします。

[入り待ち・出待ちについて]

公演関係者に対する入り待ち、出待ちは一切禁止とさせていただきます。

[面会について]

公演関係者への面会は、お断りいたします。

光の中のアリス|インタビュー|東出昌大

Photo by Kazuhei Kimura |

| 東出昌大 Masahiro Higashide |

| 1988年埼玉県生まれ。2012年、映画『桐島、部活やめるってよ』で俳優デビュー。 |

| Web |

聞き手:佐々木敦

話し手:東出昌大

場所:『光の中のアリス』稽古場

Photo by Haruka Takahashi |

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランクとの出会い

佐々木敦(以下、佐々木) 今回『光の中のアリス』の再演ということで、僕は初演も見ていて、スペノ自体も昔から見ているんですけど、情報が出たときに、なんといってもやっぱり東出さんが出演するっていうのは、二度見する、えって思ったし、思った方多かったと思うんですね。だから入口としては、今回出演に至った経緯というか、どういうことで今回スペースノットブランクの作品に出演することになったのかをまず伺えればと思います。

東出昌大(以下、東出) はい。いつだったか正確な時期は失念してるんですけど、まずスペノの2人からご連絡をいただいて、で、今度、再来年だか来年だかにシアタートラムで、『光の中のアリス』という企画をやるんですけれども、出演していただけませんかみたいなオファーをいただいたんです。で、台本を拝読して、松原俊太郎さんの戯曲が「うわ、すげえな」と、これやりたいと思って。

ただ、戯曲は戯曲で素晴らしいと感じたとしても、どういう演出なのか(ということが気にかかって)。僕は演出家のユニットっていうのがご一緒することがいままでになかったので、お会いしたいという想いを伝えたら、わざわざ僕のところまで来てくださって。

佐々木 いま住まれてるところですか?

東出 そうです。スペノの2人と一緒に食事しながら、演劇っていうものとか、舞台でやりたいことっていうことをお話伺って、出演を決めたっていう感じです。

佐々木 ああ、いまスルッと説明していただいたんですけども、もうすでにいくつか謎があって、その連絡はSNSか何かを通じてということですか?

東出 僕が仕事用のメールアドレスを公開してたので、そこに。

佐々木 そうなんですね。じゃあ突然連絡が来て、「スペースノットブランクと申します」みたいな感じだったってことですか。

東出 そうです。仕事の依頼は僕個人でやっているので、すべてが突然なんですけれども。

佐々木 そのとき、スペースノットブランクという存在に関しては、東出さんはご存知なかったということですか。

東出 まったく存じ上げなくて、そのときに『再生数』の映像も一緒に送っていただいたので、それを拝見して、こんな感じになるんだっていう衝撃はありつつ。『光の中のアリス』はそのときには見てなかったんじゃないかな。

佐々木 そういうふうにメールアドレスを解放していると、いろんな仕事とか依頼とかが来ると思うんだけど、それに関してはやったことないこととか知らない人だからだめとかではなく、わりとオープンに考えていらっしゃるって感じですか。

東出 うん、基本的には。ただ、生意気なことを言うようなんですけれども、お金のために仕事をしたいとは常々思ってなくて、面白いことをしたいとは思っている。だから僕の嗅覚みたいなもので、これ面白そうと思ったら、お金のことは考えずにOKすることもあるし、逆に、「すごい大作で」みたいなギラギラした感じでご依頼いただいても、食指が動かない場合はお断りすることもある。

佐々木 じゃあ、そこはもう結構直感みたいな感じがあるということですかね。

東出 そうですね。

佐々木 スペースノットブランクは演劇やダンスにおける存在としてもまだまだ若手と言えば若手だと思うんですね。ただ一部ですごく注目はされていて、いままでと全然違うタイプの人たちが現れたって僕なんかも思ったりしたんですけど。「会ってみようかな」の後に「出演しましょう」だったと思うんですけど。「会ってみようかな」ぐらいのことでも結構もうまったく未知の人なわけだから。何が「会ってみようかな」って思わせたものだったんですかね?

東出 それは2人が書いた(メールの)文章が理路整然としていて、そこにわかりやすく情熱も乗っかっていて、それを拝読して、お会いしたいなと思いました。

佐々木 それで会ってみて、作品のことだけじゃなくいろいろお話されてということですよね。

東出 そうです。いまの演劇界とか、あとたびたび(中澤)陽君が自分たちが作っているのは演劇っていうジャンルでもないんですって言うんですけども、「舞台芸術といいますか」みたいな(笑)。

ただ私は私で、もしかしたら自分よりも年若いっていうだけではなく、自分たちはあんまり演劇畑じゃないって言ってる人と、何かを一緒にやることによって、スペノの方がまた何かを得たりとか、相乗効果っていうこともあり得るのかなとか。そういうこと考えて、この人たちと一緒に何かものづくりを探求したいって思って。

佐々木 じゃあその出会いがあって、オファーを受けて、『光の中のアリス』をやりましょうって準備期間に入っていったみたいな感じですか。

東出 そうです。

佐々木 最初は初演の映像ってご覧になっていなかったっておっしゃってましたけど、その後見る機会はあったと思うんですね。あるいはスペノと出会ってからの間にもスペノの公演もいろいろあったと思うので、まあそれは生なのか、まあ動画だったりするのかもしれないのですが、その後作品を見たりすることに及んで、どういう印象を受けましたか?

東出 正直、僕がいままで触れてきた演劇ということからかなり大きく離れているような印象を受けたので、その思いを正直に吐露したら、陽君が「でも毎回毎回クリエーションっていうのは更新し続けるので、別にこれを再現するってことではないですし、今度の台本に沿って、また東出さんの役に沿って演出っていうのは変わると思うので」って。その「変わると思う」って言葉を聞いたので、「ああそっか、変わるならあんまり考えすぎないでいこう」みたいに思って、逆に戯曲を信じるみたいなつもりで稽古場に臨んだ次第です。

佐々木 戯曲はちゃんとあるわけですもんね。それでも、ちょっと前まではまったく知らない人たちなわけで、信じてみようって決められたのは、やっぱり何か魅力を感じたっていうことですかね。

東出 はい。おっしゃる通り、魅力を感じました。何かその文字にするならば、演劇って例えば、大衆演劇というかエンタメと言われるようなものがあって、それの対義語がもしアングラだとしたら、どちらかといえばアングラに寄っているような作品であると思います。それはそれで両方良さがあると思うんですけども、僕は、役者っていうのは仕事であり、お金を稼ぐっていうことも重要で、プロだっていう強い自意識みたいなものもあるんです。

佐々木 ええ、これだけ長くやってるんだからそりゃありますよ。

東出 ええ。そんな中で、演劇も映画もそうなんですけれども、年間何百ってある中で、自分たちはアングラだからと言って、わかる人だけがわかればいいっていうものづくりとか、あと、これはお客さんが感じてくれるでしょってポンと投げ出してしまっているものは、僕はプロとして無責任だと思って、それでいてアングラって名乗ってしまっているのは、僕は嫌だなって思っているんです。

佐々木 はい、甘えているっていうか。

東出 そう。それをしないで、(作品を)本物にするには、ロジックがあって、裏付けがあった上で、その先で遊べるっていうことだと思うんですけれども、スペノのお二人にはこの私にはないロジックをしっかり感じたし、かつ私よりも演劇、人前で何かをするっていうことに関して真摯に考えている2人だと、それは僕は断言できると思ったので、このお二人と一緒にものづくりしたいと。本物だと感じたんです。この僕の見立ては間違っていないと思っていて。

佐々木 いや、間違ってないですよね。勘かもしれないですけど、チャレンジでもあるわけじゃないですか。思ってたのと違うってこととか、見損なったよみたいなことって世の中にはあるわけだから。やっぱりそこは、いままでたくさんの方とお仕事されてきた中で、賭けられるみたいなところがあったということですかね。

東出 そうです。でも、稽古が始まってみたら、やっぱり自分の知識とかを超えてたので、「うわーこれどうやったらいいんだろ」って率直に思ったり、ちょっとその思いを吐露したりということはあったんですけど。伊東沙保さんが上手いこと言うなと思ったのが、「まだスペースノットブランクのOSが自分にアップデートされていない」って(笑)

佐々木 (笑)

東出 そうなんです。スペノの魅力っていうのをだから、荒木知佳さんや古賀友樹君はずっとやっているから、お二人の気持ちいい勘所っていうのをひゅっと表出させられるんですけど、そこにパッと行くまでに悩んじゃったり、「それっていままで考えてきた理屈と僕の中で整合性がない」ってなったりするとノッキングを起こしちゃってアクティングできなくなっちゃうんですけども。でも最近は山口静さん含め、スペノの2人が言っていること、身体動かすことを人にどう見てもらえるか、その価値と自分の動きみたいなものがちょっとずつ整合性ができてきたので、スペノのOSを全部アップデートできたわけではないけども、ちょっとずつ。

佐々木 インストールは済んで?(笑)

東出 (笑)。ちょっとずつ動き始めているというところですね。

Photo by Haruka Takahashi |

『光の中のアリス』の戯曲の印象

佐々木 まあ稽古半ばですもんね。僕は初日の読み合わせの午後の方を拝見させてもらって、そのときがほぼ完全な本読みの2回目だったと思うんですね。実際(一人で)戯曲を読んだ時と、座組が揃って読み合わせするのはずいぶん違うじゃないですか。まず最初に自分の役を声に出して読んでみて、読んだ感覚はどうでしたか。僕は最初からノってやってらっしゃる感じがすごいしたんですよね。

東出 後から知ったんですけども、(戯曲には)以前バニーをやられた矢野昌幸さんに当て書きをしてらっしゃる部分があるって。

佐々木 なるほど。前回はやる人が決まっていたから。

東出 今回は東出とバニーって結構離れていて、東出から見るバニーってかなりピエロであり、極論をパーンって言ったり失礼なことを言ったり、何か情緒不安定だったり。だから僕も、バニーという一つのキャラクターだと思って、その本読みでは生き生きと振る舞ってるふうにやっていたんですけども。

佐々木 ええ。

東出 いま稽古していて、どんどんバニーが腹に落ちていったぶん、もっとあの頃本読みの頃よりも、いろんな言い方の可能性があるなっていうふうに思います。

佐々木 松原さんの戯曲は、本当にもう文学作品としてというか、すごいいっぱい読みどころがあるし、読み解けない部分がある、魅力的な戯曲だと思うんですね。『光の中のアリス』っていう戯曲に関してはどんなふうな印象を持たれましたか?

東出 「おもしれー」っていうのが率直な感想なんですけども。その面白さ、うーん……。ルイスキャロルの『不思議の国のアリス』が最初刊行されたときってこんな感じだったのかなと思いました。

佐々木 なるほど、それはそうかも。

東出 やっぱり『不思議の国のアリス』も風刺も効いていれば、その当時流行っていた三月ウサギとか帽子屋とか、ちょっとずつの言葉遊びみたいなものがいっぱい入っていたり。あとはいま自分がどこにいて、ヒカリはどうしたいのか、ウサギ(バニー)はどうしたいのか、それはまったく見えないようなんだけど見えてくるようなところとか。じゃあ『不思議の国のアリス』読めばいいじゃん、ではなく、それを舞台でやったらめちゃめちゃ面白いと思ったので、(この戯曲)面白いじゃん、と。先ほど言っていたロジックみたいなことで言うと、松原さんもものすごい論理とかいろいろな裏付けがあって書かれていることだと思うので、すごいって思います。

佐々木 ロジックっていうのは、松原俊太郎とスペースノットブランクの両方に共通する要素だなっていうのは僕も思いますね。理路整然としているんだけど、やっぱり難解でもあるというところが、そこが読み応えもあるし、やりがいもあるところなんだろうと思うんですけども。

実際演じるっていうことになったときに、映画でも演劇でもシナリオがあるときには一応ひと繋がりの物語っていうのがあって、登場人物がいて、その人がどういう心理で、こういう心理の変化があったからこういう行為をするよ、みたいなことがなんとなく観客にも見て取れるようになっているわけじゃないですか。この戯曲ってそれがあんまりはっきりしないじゃないですか。「なんで? どういう気持ちなの」っていうのに全然答えられない。気持ちとかそういうことではないのでは、という感じさえしてくる程だと思うんですけど。でも結局演じるわけだから、頭と身体だけじゃなく心も使わなければならないわけじゃないですか。それをどうやってやっていくのかなっていう。すごい大変なんじゃないのかなと思うんですけど。

東出 めちゃめちゃ大変だと思います。僕がインストールしたスペースノットブランクっていうのを存分にやりながら、おっしゃる通り、表層的にベラベラ喋っていればいいだけというんじゃなくて、心も一緒に伴って情緒不安定をやって、ちょっとおどけてみればすーっといなくなって、自信満々で帰ってきて「いやあ、こりゃどうも。失敬失敬」なんて言ったりするから、かなりピエロだと思うんですけれども、そこがしっかり自分の腹に落ちて、芝居するのが、おっしゃる通り、難役だと思っています。

佐々木 表面的に、機械的にっていうか台詞を全部完璧に覚えて、動きも何もかもコントロールしてただそれをやれば、もしかするといいのかもしれないけど、やっぱそういうわけにもいかないような、謎の深みがあるじゃないですか、作品そのものに。かと言って、具体的にどうしたらいいかわからないみたいなこともあると思うので、それはやっぱり稽古を繰り返していく中からしか出てこない感じなんですかね。

東出 だと思います。「ネタバレしたらクビが吹っ飛ぶぞ」っていうのも、「ネタバレしたらクビが吹っ飛ぶぞ」って低いトーンで言うのか、ネタバレしそうなそいつと一緒にパニックになって、「ネタバレしたらクビが吹っ飛ぶぞ」ってお互いのことを言っているのか、いろいろ演じ方はあると思う。だからシーンのその瞬間の台詞の立ち上げ方とか、まあそういうこっちをしてくださいっていう取捨選択はもちろん演出家のお二人がしてくれるんだろうけど。可能性は無限にありながら、正解っていうものがばらやん(松原俊太郎の愛称)から提出されているわけではないので。

でもなんかいいところにハマったらめちゃくちゃ面白い瞬間になる、宝がいっぱいある戯曲だと思います。

佐々木 本当にそうですね。

東出 がんばります(笑)

佐々木 さっき古賀さんも言ってたんですけど、言ってみるしかないみたいな、いろいろ考えてこういう解釈で、とかっていうよりも、とにかくいろいろ言ってみたり、やってみたりする中で見つけ出していく感じにいつもなっている、みたいな話があったんですけど。だから本当にいま言われたように、一個の台詞取っても言い方とかのバリエーションって山ほどあるし、それによって得られる効果っていうのもすごい千差万別なときに、このときこの台詞っていうのはこういう気持ちで言ってくださいとか、こういう気持ちを喚起するように言ってくださいとかは、演出のお二人はきっと言わないですよね。

東出 言わないです。

佐々木 一方でじゃあどうやってやるんだってことになってくるじゃないですか。試し試しって感じですか?

東出 自分の中でいいところをいろいろ試しながら、その方向でって言われたものを自分の中で理由づけみたいなのをして、やっていくしかないなって僕は思っている。

ばらやんもわからない、スペノもわからない、僕もわからないけど精一杯いろんな可能性を探ったときに、この感情しかないよねこの台詞はっていうことが立ち上がって、共通認識を持てれば、そのシーンには意味が生まれると思うので、やっぱりわかんないまま語るってことはしたくないなと現時点では思っているんですけど。

佐々木 結局みんなで考えるしかない、考え抜くしかないってことなんですかね。

東出 だと思います。古賀君の言うように、発語しているうちに自分の中で見つかって、台詞がふーっと出てくるようになることもあると思います。

過去の出演作品と『光の中のアリス』

佐々木 演劇も映画も東出さんの場合、かなりいろんなタイプのものに出てこられたと思うんですね。その経験の中でも、今回はやっぱり特異というか、いままでなかった感じというのは既に感じていらっしゃいますか?

東出 いやかなり、僕のフィルモグラフィの中では、特殊というか。

佐々木 ものすごく細かく演出をつけてくるタイプの人もいるだろうし、一方で例えば黒沢清さんなんかはほぼ演技の演出をつけない方じゃないですか。そういう中では、(今回の演出は)全然違う感じですか?

東出 いえ、面白いかな結構一緒の部分もあって、特にいまは、演技態について細かい演出はまだ受けていないんですけど、身体表現、フィジカル・カタルシスについてお話をしたときに、陽君はやっぱり語れる言葉がすごい多いので、それを聞くと腑に落ちることもある。さっき僕と一緒に振付を考えてくれていた山口静さんからも「いやーそういうことじゃないんですけど、んー」って言われながら、でも2人で「んー」って悩む時間を過ごして。要するに自分の身体表現の何がいいのかっていうのは結局、いっぱいやったり、自分で「こういうことか」って気づきがあったりしないとわからないことだったんだろうなと。それは言葉で語っただけでは、人がなかなか理解し得ない奥みたいなところ、腹の中に玉みたいなのがあるとしたら、そういう光ったものなんだと思うんですけれども。それは映像の世界、映画の世界でも、発声とか身振りとかまばたき一つでもその玉みたいなのがあって、それについては石井岳龍監督と黒沢清監督、全然違うようだけどある意味でおんなじこと話してたり、黒沢清監督と濱口竜介監督、違うようだけど、結構一緒だったりする。違うようでスペノも一緒ですよ。

佐々木 なるほどね。アウトプットの仕方は変わっているけれど、一番大切にしている部分のコアのところはやっぱり通じ合っているってことなんですかね。

上演に向けて

佐々木 いまちょうど稽古期間の半ばぐらいで、あとは三週間後に本番ということで、これから仕上げていくっていう段階ではあるとは思いますが、意気込みといいますか、いまの時点で伺えることがあれば。

東出 この稽古期間中はこれしかなくて。おはようからおやすみまで(作品のことを)考えるっていう日々をこれからも過ごし続けて、初日を迎える。それ以上真摯に向き合えることもないので、っていうことだけですね。

佐々木 4人の俳優さんの話を伺ってきたんですけど、持ってる時間は全員同じなわけじゃないですか。ずっとスペノに出ている荒木さんと古賀さんは、ある意味では勝手知っている部分があって、勝手知っているからこそ難しい部分もあるとは思うんですが。一方で伊東沙保さんと東出さんは今回初めて出るし、さらに経験が豊富だから、俳優の間での差異がきっとあると思うんですよね。僕はやっぱり、そのコントラストが今回一番の肝だと思うんですよ。初演との一番の違いってそこなわけだから。それは楽しみにしたいと思います。いまは場面を一つひとつ作っていると思うんですけど、通しとか始まったら、チューニングがいつの間にか合っていたり、いつの間にか腹落ちしていた、みたいな感じになっているといいですよね。

東出 24時間考えて過ごすしかないから、あとは天命を待つみたいな(笑)。「そうだったらいいな」って思う感じ。

佐々木 そうなると思います。

東出 はい。いい作品になると思います。

編集:髙橋遥 土田高太朗

ルポルタージュ:佐々木敦

その1「読み合わせとマーダーミステリー」

その2「戸惑いと疑い」

その3「トーンとグルーヴ/上演に向けて」

インタビュー

松原俊太郎

荒木知佳

古賀友樹

伊東沙保

東出昌大

Photo by Arata Mino |

| 佐々木敦 Atsushi Sasaki |

| 思考家/批評家/文筆家。音楽レーベルHEADZ主宰。映画美学校言語表現コース「ことばの学校」主任講師。早稲田大学非常勤講師。立教大学兼任講師。芸術文化の複数の領域で執筆、教育、プロデュースなどを行なっている。著書多数。演劇関係の著作として『小さな演劇の大きさについて』。近著として『成熟の喪失 庵野秀明と〝父〟の喪失』『「教授」と呼ばれた男ー坂本龍一とその時代』などがある。 |

| X |

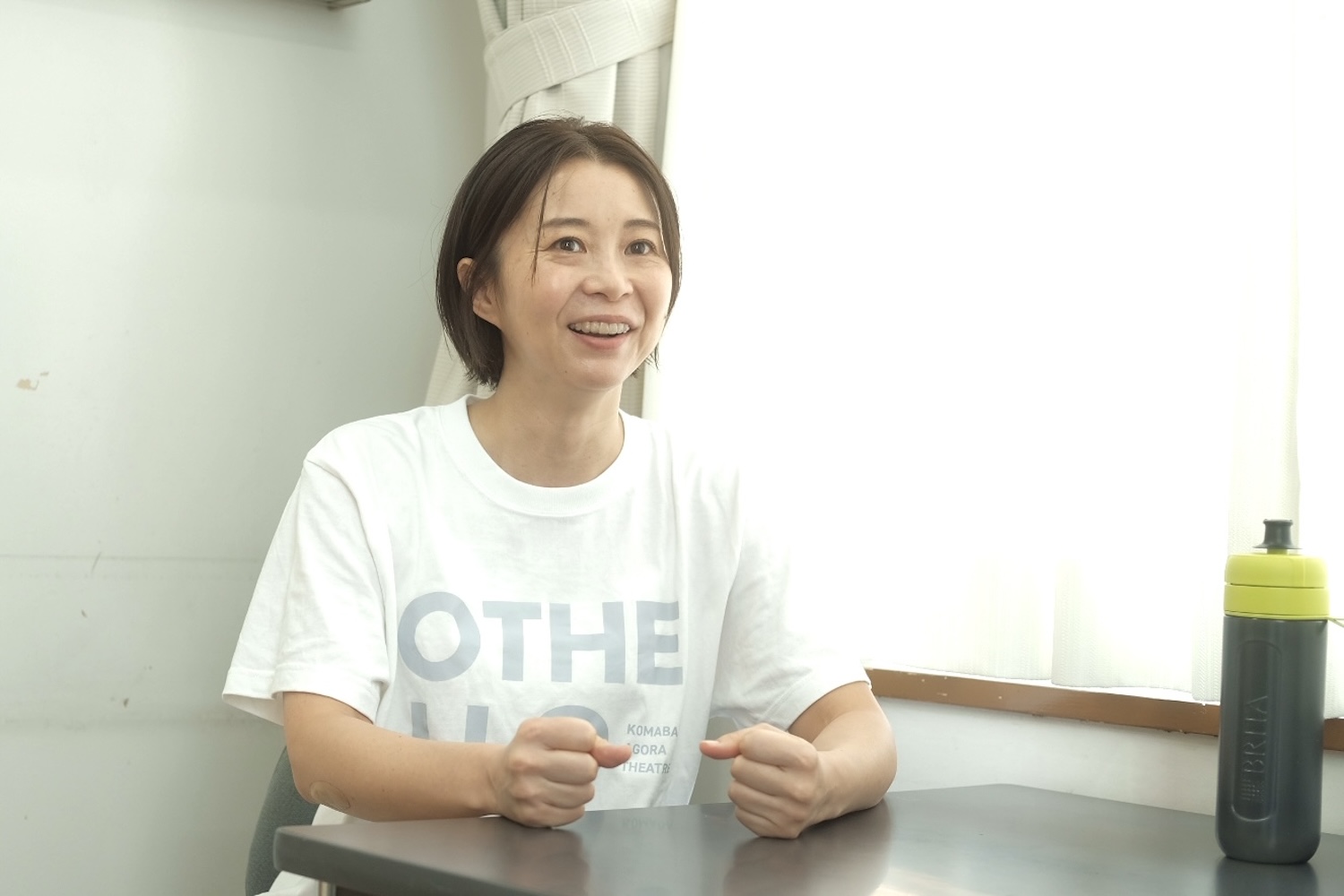

光の中のアリス|インタビュー|伊東沙保

|

| 伊東沙保 Saho Ito |

| 1980年4月20日生まれ。近年の出演作に、滋企画『OTHELLO』、KAAT×東京デスロック×第12言語演劇スタジオ『外地の三人姉妹』、木ノ下歌舞伎『糸井版 摂州合邦辻』、劇作家女子会。feat. noo『クレバス2020(作:モスクワカヌ / 演出:稲葉賀恵)』、ほろびて『あでな//いある』、映画『春原さんのうた』、映画『彼方のうた』、映画『4つの出鱈目と幽霊について』など。 |

| X |

聞き手:佐々木敦

話し手:伊東沙保

場所:『光の中のアリス』稽古場

Photo by Haruka Takahashi |

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランクとの出会い

佐々木敦(以下、佐々木) いろんな作品で沙保さんの演技は拝見させていただいていて、その上で今回、スペースノットブランクの作品への出演は初めてじゃないですか。まず、どういう経緯で出演することになったのかということを聞いてもいいですか?

伊東沙保(以下、伊東) 私、実は不勉強にもスペースノットブランクの作品を劇場で見てなくて、映像で『再生数』を見たのかな。というぐらいだったんですよね。でももちろん名前は知っていたし、荒木知佳ちゃんと『春原さんのうた』っていう映画で共演して、それが知佳ちゃんとの最初だったんですけど、それもあって見たいなと思っていたんですけど。全然タイミングが合わなくて見れてなくて、っていうときにほろびての『あでな//いある』で中澤陽君と2023年の1月にご一緒したんですよね。っていうのがちゃんとした最初。

佐々木 ああそっか。ほろびての役者として中澤君が出てたから、それで一緒になって。

伊東 で、そこで話して。めちゃめちゃ面白くて、なんだこの人はと思って、ていうので陽君という人自体に興味を持って。お芝居もすごく良くて。

佐々木 そうですよね、僕も結構俳優としての中澤君を見ています。スペノではあまり出演しないからあまりわからないけど、人の作品には結構出てますよね。

伊東 そう、しかも別にいわゆるパフォーマンス寄りっていうことでもない、演劇寄りの作品にも出てますよね。

佐々木 僕が一番最初に中澤君を見たのって、ゆうめいの、わりとかなり最初の方の作品で『〆』という作品があって。新宿眼科画廊で見たんですけど、(作・演出の)池田亮さんの役を中澤君がやってるっていうやつがあって。そのときはスペノの人だって知らなくて、見たことない俳優さんだなと思っていたんですよね。で、スペースノットブランクの作品を見たのはそのあとなので、実は俳優として中澤君を先に見ていたということがあったんですけど。沙保さんも俳優として先に出会っていたんですね。

伊東 ちゃんと出会ったのは俳優としてで。俳優としてすごい素敵だったので、気になっていて。

佐々木 「この人があのスペースノットブランクの人か」みたいなのがあったんですね。

伊東 この人が演出してんのかっていうのと、この人がいたら日本の演劇界明るいぞと思ったんですよね。

佐々木 すごいですね。

伊東 なんかフラットなので。

佐々木 そう、人間性もそうだし。あと考え方とか話すことが、すごい理路整然としてますもんね。

伊東 とってもロジカルだし、自分でやろうとしていることも、全部分けて考えられるというか。クリアな…。演出もそうですけど。この人はなんなんだろうというか。

佐々木 あんまり見たことないみたいなタイプでしたか? 新鮮さを感じたということですかね。

伊東 そうですね、今こうありたい演劇をやる人の姿のような気がしたんですよね。物事に対してとか、人に対してとか。何かアクシデントがあったときの対応もそうだし、距離感も。

佐々木 クリエイティブなことだけじゃなくて、環境づくりとか関係づくりとかに対してもすごい丁寧ですよね。

伊東 そう、環境かな。環境に対しての姿勢みたいなのが、「あ、なんか希望」って思って。まあ一公演分だから当然よく知らないんだけども。

佐々木 興味を持っていたし、好感を抱いてもいたと。

伊東 いたと。でもそれはそれきりだったんですけど。

佐々木 公演が終わったときは、公演で一緒に共演した人くらいだなという感じかなあと思っていたと。

伊東 そう。だし、陽君が「沙保さんって面白いですよね(半笑い)」みたいな、そんな程度の感じだったんです。て、思ってたらスペースノットブランク出ませんかという話が来たので、「へー!」って思って。

佐々木 そのとき実は中澤陽的にも色々考えていたんですね。

伊東 わからないけど。見たことないものには基本的には出られないと思っているんですけど。

佐々木 わからないですもんね。

伊東 わからないし、演出家がAっていったことがどのAかっていうのが作品を見ていればわかるけど、そのAが何かっていうのを探る時間がやっぱり必要になるじゃないですか。そのコミュニケーションも大事なんですけど。でも陽君への興味というか好感の方が優って「出ます」って言っちゃったんですよね。

佐々木 そのときに『光の中のアリス』を再演しようと思っていてという話ではあったんですね。

伊東 はい、そうでした。台本もあって。

佐々木 2023年の1月ってことは約1年半くらい前。

伊東 そうですね。で、実際にお話があったのはもうちょっと後だったんですけど。そうそう。いただいた初演のときの映像を見て、面白かったし。どうやってできてんだろうみたいな興味が出てきて。

佐々木 見ている観客としてもそれは思うんですけど、出る人も思うんですね。

伊東 見ていて、「どういう仕組み?」みたいな。

佐々木 仕組みが気になるタイプの作り方ですよね。すごく。

伊東 そう、その仕組みを知りたくて、やるって言った感じです。

佐々木 その後、スペノの過去の作品とかも動画で見たりするってことがあったと思うんですが、今回のように松原俊太郎さんの戯曲を使うわけではない、いわゆるインタビューに基づいたドキュメント演劇みたいな、そういう作品を見てどういう印象でしたか?

伊東 浴びる喜びというか。見ながらいろんなこと考えるんですけど、整理して考えながら見ることはやめようと。放棄しようと思って。とりあえず情報を浴びようっていう。

佐々木 確かにそうですよね。テレパシーを持ってる人になって、出演者が心の中で喋っていることを聞かされるみたいな感じですもんね。

伊東 そうそう、どっから出てる周波拾ってんだみたいな。それを、めぐらせながら見るのが楽しくて。でも参加してみたら、というか実際にやってみたら、なるほどと思うことがいっぱいあって。あとで私、佐々木さんに相談したいんですけど。

佐々木 なんですか(笑)

伊東 いっぱい聞きたい。「スペノってなんですか?」みたいな。

佐々木 「スペノってなんですか?」って聞かれてもわかんないんだけど(笑)。でも「なんですか問題」でいうと、スペースノットブランクのお二人はちょっと隠すんですよね。やり方みたいなことは話してくれるけど、その理由みたいなことはあんまり僕も掘り進められないっていうか。今回も自分たちはインタビュー受けないとか言っていて。

ただ、自分がやっている「ことばの学校」というちょっとしたスクールみたいなので、彼らに講師として来てもらったことがあって。そのときにもすごく理路整然とどうやって作っているかとか、どういう考え方があってやっているかということをスライド付きで話してくれたことがあったんですが。

やっぱり「理論派」みたいな感じじゃないですか? でも出来上がったものが理屈っぽく見えないっていうのもやっぱり特徴的で、なんかわかんないけど面白いみたいな感じですよね。僕が一番最初に見たときも、本当にわけわかんないけど、とにかくすごいみたいな感じだった。

伊東 目の前に起こっていることの喜びの連続みたいな。「今ここ」みたいなことがデザインされているなーみたいな。

佐々木 だから普通に演劇や舞台作品と言われているようなものとは全然、全然違うわけじゃないんだけど、やっぱりなんか違うものが登場したみたいな新鮮さっていうか、驚きは僕も感じました。

伊東 筋を通そうとしてないっていうか。

佐々木 そうですね。収束しないし、でもクライマックス感はあったりとかするっていう(笑)。本当に見なかったタイプだと思うし、僕は色々なところで仕事していますけど、やっぱりスペースノットブランクはこの10年くらいで知った中でも最も新しさを感じた人たちだったので。でもその新しさってあんまり自分でも上手く処理しきれていないですけど(笑)

Photo by Haruka Takahashi |

松原戯曲としての『光の中のアリス』

佐々木 『光の中のアリス』という作品は一方で松原俊太郎という劇作家の作品じゃないですか。そもそも松原君は地点としばらく組んでいて、最近ではいろんな人に作品を書くようになりつつあるんですけど。その松原俊太郎戯曲としての『光の中のアリス』を演じることになって、読んでみて、抱く印象などはありますか?

伊東 松原さんの戯曲をやるっていうのもこの作品に出演したいと思った理由の一つで。松原さんの戯曲は、地点の上演で見ていて。『忘れる日本人』とか。あれが最初だったんですけど。やっぱりあれを読める、口に出せるって喜びがあります。めっちゃ面白いから。

佐々木 読んで面白いんですよね、とにかく。

伊東 初演の映像を見て面白かったけど、戯曲読んだらもっと面白いと思って。実は。

文字が面白いというか。だから、ちゃんと戯曲とかテキストにもっと向き合いたいなって思っているんですけど。今のところは口に出して読む快楽があるっていうか。詩だと思うし。

佐々木 読んでいて意味の方っていうよりも、やっぱり音の方の印象も強くあるし。そこからいろんなことを連想させるようにできてる台詞ですもんね。

伊東 そうですね、やっぱりすごい豊かで。

佐々木 僕は最初の日の読み合わせの午後の回を聞かせていただいたんですけど、やっぱり口に出して読むことの喜びの強さってありますか?

伊東 ある。だし、頭に入ってきやすいというか。それはそうなるよねっていう文章なので。実際には全然間違えたりするんですけど、なんか納得できる。そこにノッキングが起こらない。簡単にはうなずけない箇所もあるんですけど、それは特徴だしっていう圧倒的な信頼感があって。でも松原さん自身はそういう信頼感もどうでもいいですって思ってそうなところがあって、何考えてるんだろうって(笑)

佐々木 謎ですよね。松原君自身がわりと謎のパーソナリティー感があるというか。沙保さんはまだ会ったことはないんですっけ。

伊東 地点の人を介して出演作を見に来てくださったことがあって、ご挨拶はしたことがあったんですけど、ちゃんとおしゃべりしたことはなくて。

佐々木 松原さんはそもそも小説を最初は書こうとしてて、それから演劇にというか、戯曲に転向してという、演劇経験全然ない人なんですよね。だから、なんで戯曲なのかってこと自体がもうすでに謎みたいなことが松原君の場合あるので。だからああいう戯曲なのかなとも思うし。

演出家でもないから、彼はテクスト書いてるだけですもんね。今あんまり戯曲書くだけって人もいないじゃないですか。

伊東 劇作家のみって人はすごく珍しいですよね。

佐々木 さっき荒木知佳さんの話聞いたときも、ヒカリスに関しては「台詞がスッと入ってくる」「こうなるよねって思う」って言ってて、それって沙保さんも今同じようなことをおっしゃったわけですけど、それって普通の観客の立場でいうとわりと意外な感じもするんですよね。っていうのは、やっぱり難解な部分がある戯曲だと思うし、観客は「今のどういうこと?」って感じなのに、やってる側はわりとスルッといけてるっていうのが、面白いと思ったんですよね。

伊東 確かに。

佐々木 スルッと、というのは理解のレベルにおいてじゃないかもしれないですけど。

伊東 理解するってレベルでは「これどういう意味?」みたいなのは全然あるんですけど、文章として気持ちよい。だから支離滅裂であったとしても、それが「作家の身体の感じなんかわかる」みたいな勘違いをさせてくれる。そういう意味で、なんか納得しちゃう。

佐々木 わかんないけどなんかわかるみたいな感じですよね。その『光の中のアリス』という世界というか物語というか、それは一言で言えないようなものになっていると思うんですけど。他の演劇のように、他と言っても様々ですけど、一応物語があって、役柄があって、登場人物同士の関係性があって、物語が転がっていくみたいな感じとはずいぶん違ったものじゃないですか。それは沙保さんが今まで他に出演されてきた感じと比べて特別ものすごく特異だって感じはないですか?

伊東 それは全く思ってないかもしれないですね。作品の世界観に関しては、今までと全然違うなみたいな違和感のようなものはないんだけれど、「私ここで何できる? 今どこにいる?」ってことが私、まだわかってないんです。

稽古場

佐々木 僕は一回、読み合わせを見させていただいて、その次がマーダーミステリーで、その次が今日なので、(稽古場については)何もわかってないんですよね。稽古の模様をSNSで見たぐらいで。でもだいぶ進んでいるんだと思うんですけど。

伊東 いや、(進みとしては)ゆっくりなんだと思う。

じっくり向き合ってくれているなという感じがする。私と東出さんは初めてだから。「この場のチューニングどこ?」みたいなところをまだしちゃってるんですよ。作品に対して信頼しているし、彼らに対しても信頼を置いてるけども。

佐々木 まあしょうがないっちゃしょうがないですよね。まだあと3週間くらい稽古はあるし、ちょうど今が稽古期間の真ん中らへんくらいですかね。

かたや古賀友樹さんと荒木さんはもう本当にスペノに何回も何回も出ているわけで、わりと綺麗に分かれているんですよね。ベテラン組と。

伊東 ベテラン組と、初心者・新参者と(笑)

佐々木 キャリア逆なんだけど(笑)。そういうふうになってるっていう。

伊東 それを彼らは天然でやってるように見える。天然でというか、生粋のスペノっ子たち。

佐々木 わりとスルッとやっちゃうと。

伊東 彼らは言葉で説明したりとか「どうなってる?」とかいうことじゃなく、ナチュラルにエイって波に乗れるんだけど、私たちは、いろいろね、経験とか(笑)

佐々木 他の経験とかが逆に邪魔する部分も(笑)

伊東 あるのかもしれないけど。純真な子供のままでここにいたいわけじゃないみたいなこともあって。

佐々木 それはそうだ。

伊東 それを抱えたままこれができたらもっと豊かになるんじゃないかなって思っていて。

経験とどう繋げられるだろうか、ということは考えています。

佐々木 (戯曲には)なんか一応その、一応というか役はあるじゃないですか。台本で、ここは自分が言うみたいな。この役に対する感覚みたいなのってものすごく持ちにくいタイプの戯曲であり、作品だと思うんですよ。すごい抽象的な部分もあるし、シュールだし、そこはでも結局、沙保さんが発話しないとその役がいることにはならないから、やっぱりそこで何をするのかみたいなことにはなると思うんですけど。戯曲に向き合って演出を受けて稽古しながら、言い方が正しいのかはわからないんですけど、「役を見つけ出す」ってことが求められる状況もあるわけじゃないですか。今手探り状態だっていうのは、やっぱりその役みたいなことってあるんですか。それとも、役以前の問題なのかな。

伊東 役ではないかな。やる作業をちゃんとやってれば(役に)見えるかなと思うんだけど。

(手探りなのは)仕組みかな。私の仕組みをどうこの大きな機械に組み込んでいくか。

でも(スペースノットブランクの2人は)やりたいことを、私自身から出たものを決して否定しない人たちだし、あるものでデザインをしてくれるから。

佐々木 そういうタイプですよね。だからやっぱりドキュメンタリーっぽいんですよね。生の感じがあるっていうか。

伊東 あるものでやるっていうか。だから恐れずにやるってことしかないなっていう。

Photo by Haruka Takahashi |

意気込み

佐々木 今ちょうどその10月の頭で、11月の頭に本番ですね。これから稽古も本格的にクライマックスを迎えていくと思うんですが、意気込みをお願いします。

伊東 そうですね、意気込み……。

佐々木 意気込みって言い方もね(笑)。そりゃ意気込んでるやろって感じですけど。

伊東 なんでしょうね……。よい出会いになれば。よい組み合わせというか。よい作用というか。

佐々木 今場面を作っている感じですよね。

伊東 そうですね。頭から順を追ってやっている感じです。

佐々木 通しとか始まったらいろいろ違ってくるのかもしれないですね。「こういうことか」みたいな。

伊東 全部流してわかることはあると思うので。とりあえず前に進もうと。

佐々木 本当に楽しみにしてますので(笑)

伊東 ね。どうなることやら。でも楽しいです。

佐々木 不思議な現場なんだろうなとは思いますけども。

伊東 健全。すごく。

佐々木 なるほど(笑)。なかなか重い発言ですね。なんかいろいろなこと見てきた方だから言える。

伊東 そんなことないんですけど(笑)。すごく「アンチ」じゃない。

佐々木 そうですね。斬新なんだけど。その斬新さが反抗感がないというか。自然な感じがあるというか。

伊東 ナチュラルボーンでそれなんだみたいな。「こうじゃなくてこうじゃなくてこう」というように形作られているわけじゃなくて、これをやりたいというのが2人にはあるから。

佐々木 そうですよね。あえての逆張りという感じがないですよね。

伊東 不思議ですよね。そういう場にいられるのが、私は健康で嬉しいです。

佐々木 本当に『光の中のアリス』、楽しみにしています。

編集:髙橋遥 土田高太朗

ルポルタージュ:佐々木敦

その1「読み合わせとマーダーミステリー」

その2「戸惑いと疑い」

その3「トーンとグルーヴ/上演に向けて」

インタビュー

松原俊太郎

荒木知佳

古賀友樹

伊東沙保

東出昌大

Photo by Arata Mino |

| 佐々木敦 Atsushi Sasaki |

| 思考家/批評家/文筆家。音楽レーベルHEADZ主宰。映画美学校言語表現コース「ことばの学校」主任講師。早稲田大学非常勤講師。立教大学兼任講師。芸術文化の複数の領域で執筆、教育、プロデュースなどを行なっている。著書多数。演劇関係の著作として『小さな演劇の大きさについて』。近著として『成熟の喪失 庵野秀明と〝父〟の喪失』『「教授」と呼ばれた男ー坂本龍一とその時代』などがある。 |

| X |

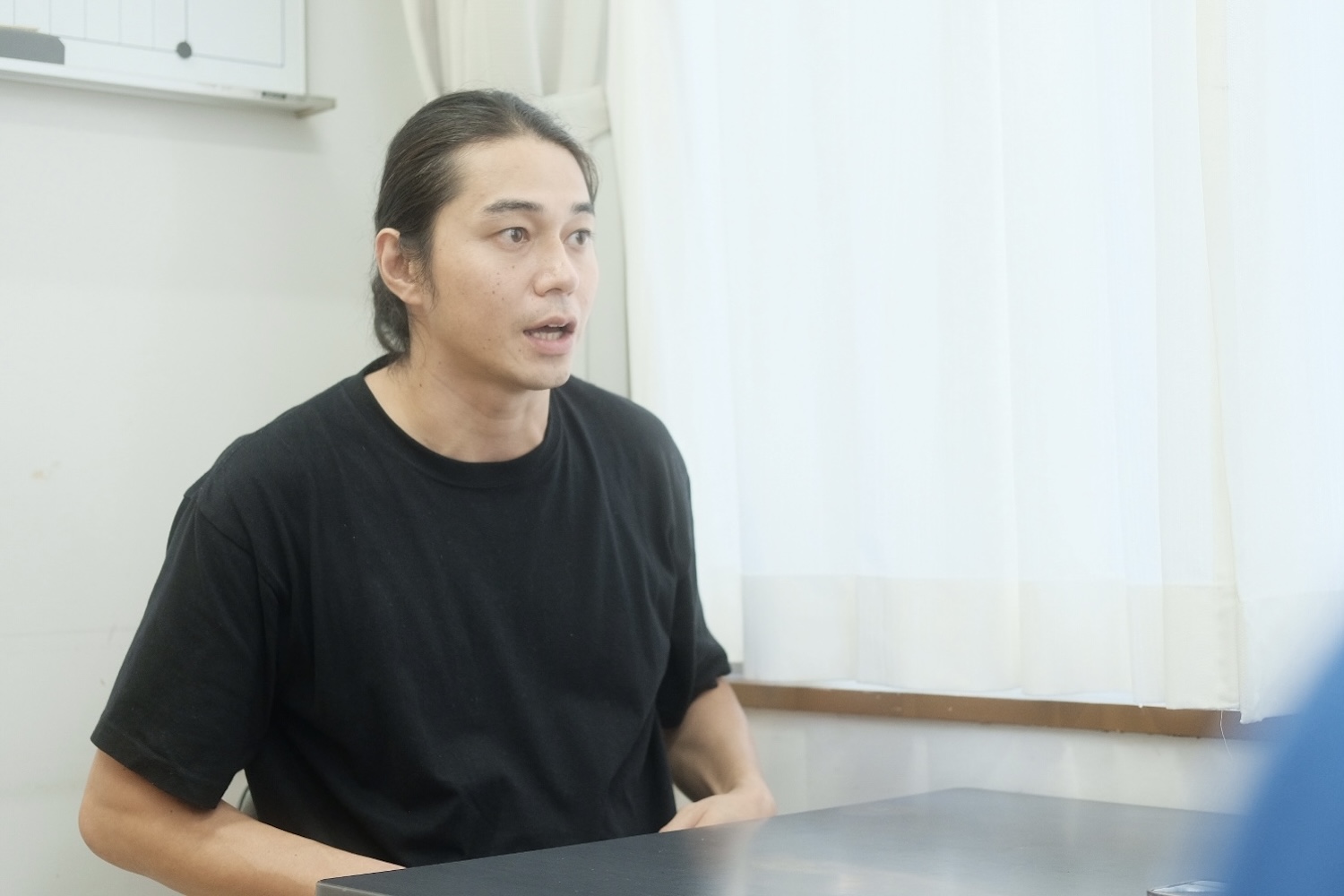

光の中のアリス|インタビュー|古賀友樹

Photo by Tatsuya Nakagawa |

| 古賀友樹 Yuki Koga |

| 俳優。1993年9月30日生まれ。俳優として、ゆうめい『みんな』『弟兄』『巛』『あかあか』、シラカン『蜜をそ削ぐ』、劇団スポーツ『すごくうるさい山』『ルースター』『徒』、かまどキッチン『燦燦SUN讃讃讃讃』、スペースノットブランク『緑のカラー』『ネイティブ』『言葉だけでは満ちたりぬ舞台』『すべては原子で満満ちている』『氷と冬』『フィジカル・カタルシス』『ラブ・ダイアローグ・ナウ』『光の中のアリス(作:松原俊太郎)』『救世主の劇場』『ささやかなさ(作:松原俊太郎)』『舞台らしきモニュメント』『クローズド・サークル』『ウエア(原作:池田亮)』『ハワワ(原作:池田亮)』『再生数(作:松原俊太郎)』『本人たち』『セイ(原作:池田亮)』『言葉とシェイクスピアの鳥』などの作品に参加する他、演出補として、穂の国とよはし芸術劇場PLAT 高校生と創る演劇『ミライハ(作:松原俊太郎 / 演出:小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク)』に参加している。2020年、びっくり箱リアクション王決定戦 ビリ1グランプリ 第1回王者。2023年、CoRich舞台芸術まつり!2023春 演技賞受賞。 |

| X |

聞き手:佐々木敦

話し手:古賀友樹

場所:『光の中のアリス』稽古場

Photo by Haruka Takahashi |

佐々木敦(以下、佐々木) 面談室みたい。この部屋がその雰囲気を醸し出してしまうっていう感じですけど。

古賀友樹(以下、古賀) 緊張しますねー。

佐々木 緊張することないですよ(笑)。よろしくお願いします。

古賀 お願いします。

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランクとの出会い

佐々木 古賀さんは、今回の座組の中でスペースノットブランクに一番古くから出てらっしゃる方だと思うんですよね。まずはやっぱり、スペースノットブランクとはどういう出会いだったんですか?

古賀 え、じゃあ話していいですか?

佐々木 ぜひお願いします。

古賀 え、じゃあもう本当に、本当のエピソードなんで、話しますよ?

佐々木 全然お願いします。

古賀 僕、福岡県出身で、高校卒業するまでは福岡に住んでたんですけど、その時Perfumeが大好きだったんですね。

佐々木 なんか、意外すぎる話の始まりですね。

古賀 当時はちょうど『トライアングル』っていうアルバムが出る前くらいだったと思うんですけど。

佐々木 まだブレイク前ですね。

古賀 そう。『ポリリズム』が出てちょっと経った頃みたいな。それで、当時のTwitter上で、中澤陽の同級生と仲良くなりまして(笑)

佐々木 Perfume繋がりで?

古賀 そう。中澤陽の同級生の方もPerfumeが好きで、Twitter上で仲良くなった。

佐々木 えー。

古賀 詳しい経緯は忘れちゃったんですけど、その方が、当時多摩美術大学の映像演劇学科の1年生だったんですね。僕は高校演劇やってたから演劇良いなって思ってて、進学先を迷ってたんですよ。ちょうどその時、四国学院大学の演劇コースが1期生募集してたからそこに行こうと思ってたんですけど、そしたらその中澤陽の同級生の方が「多摩美においでよ」って。

佐々木 その方は1つ先輩ってことですよね。

古賀 そうそう。で、僕、大学受験の時に中澤陽の家に泊まったんです。

佐々木 そうだったんですか(笑)

古賀 その、だから、スペースノットブランクとの出会い以前にまずPerfumeがあって。

佐々木 友達の友達からだったってことですね。中澤君は大学受験の時に泊めてくれた人ってことですか。

古賀 そう。

佐々木 へぇー!

古賀 そう。大学受験で泊まりに行くついでに、中澤陽とその同級生の方の映像制作の手伝いとかもして。で、なんやかんやあって、僕はAO入試落ちて。3人しか落ちなかったらしいんですけど(笑)

佐々木 逆にすごい。

古賀 その後に一般入試の方を受験して受かりました。その時にはもう既に小野さんと中澤さんは2人で一緒に作品を作ってたから、大学入学後は僕がそこに合流する形で。

佐々木 はいはい。

古賀 というか、受験前に中澤陽が「合格しなくても東京で一緒に作品作ろうよ」って言ってくれて。

佐々木 その軽さ、すごいな。

古賀 もう入学前から中澤陽と5月に作品作ることが決まってたんですね。で無事に合格して上京して、その1週間後にはもう稽古が始まってるみたいな。

佐々木 ははは。

古賀 で、事務所の会議室みたいなところで3人で作品を稽古して作ったっていうのが、出会い。

佐々木 上京してから稽古への流れが早い(笑)

古賀 何するかも分かんないまま合流したら、バリバリダンス作品だった。

佐々木 そうなんだ。

古賀 今では全くやってないんですけど、プロジェクションマッピングとダンスを混ぜて作るみたいなイケイケな、当時的にはイケイケだったんですけど。っていう作品を一緒にやったっていうのが、本当の最初です。

佐々木 すごい出会いですね。古賀さんは高校演劇やってたわけじゃないですか。いわゆるダンスの経験はなかった?

古賀 ないです、未経験でした。

佐々木 すごいですね、やってみたら出来たみたいな感じですか。

古賀 というより、基本やれることしかやらない、当時からそれはそうですね。当時は自分で振りを考えるとかあんまりやってなかったから、2人が僕にぴったりの振りを一緒に考えてくれてたみたいな感じです。ジャンプ系が得意だからそういう振りで。

佐々木 わりと最初からフィットしたというか、周波数が合ったみたいな感じはあったんですか。

古賀 そうですね。別に嫌な感じはせず、ギクシャクすることもなく、すごく平和な時間を過ごしましたね。

始まりから並走して

佐々木 古賀さんが合流した時には、既に小野さんと中澤さんはスペースノットブランクっていう名前だったんですか?

古賀 当時は違う名義だったんですよ。まだ全然、いまの体制じゃない時でした。

佐々木 古賀さんの大学生時代と、2人がスペノになっていく過程は並行してたんですか?

古賀 並行してます。僕が2年生に上がってちょっとしたら、中澤陽は多摩美から居なくなりました。

佐々木 中澤君が多摩美だったってことさえいま初めて聞きましたよ。経歴謎だからね。

古賀 そう。途中から居なくなったので、先輩というよりは一緒に作ってる人みたいな。

佐々木 大学からは居なくなったけど、作品は作り続けてたってことですよね。それがどのタイミングでスペースノットブランクになっていったんですか?

古賀 いまの手法がクッと定まってきたのが、『緑のカラー』とか『ラブ・ダイアローグ・ナウ』。それこそ『ラブ・ダイアローグ・ナウ』は、僕と今井菜江さんの思い出話とほぼ空想で作られてるんですけど。そこで土台がどんどん作られていった感じ。

佐々木 古賀さんはあの手法の誕生の瞬間からやってたんですね。

古賀 やってましたね。これで本当に作れるのかなーって思いながら。

佐々木 思うよね、それは絶対。思うけど、やったら出来ちゃったっていう。

古賀 出来ちゃいましたね。

佐々木 僕は『緑のカラー』とその後のせんがわ劇場演劇コンクールの凱旋公演が本当に衝撃的だったから、わりとその後すぐに三鷹のSCOOLでスペースノットブランクに出てもらったんじゃないですか。

古賀 出ましたね。

佐々木 その頃はまだその手法のプロトタイプ段階みたいな。

古賀 基本的に自分が喋ったことを喋る。パンチラインみたいな台詞があるから、あとで復唱してサビみたいな形で使ったりするんですけど、基本的には自分が喋ったことを全部喋るし、自分から出たものしか喋んないし。

佐々木 それが台詞になるってことですもんね。

古賀 時々人から貰ったものもあるけど。

佐々木 それもあるんだ。

古賀 っていうやり方は本当にその時にギュッとやって作りましたね。

佐々木 古賀さんはスペノの初期の頃からずっと一貫して出演をされていて、もう一方で他の現場の作品にも出るじゃないですか。棲み分けみたいな感じはないんですか?

古賀 僕自身はあんまり差異はないです。

佐々木 そうなんですか。どっちも同じような感じでやる?

古賀 同じですね。これ言うと、なんて横柄なやつなんだって思われるかもしれないですけど、まずは自分がやりたいようにやる。それを調整するっていうのがスペノのやり方でもあるし。どの現場でも、まずは好きなようにやってみてーっていうのがあると思うので。

佐々木 最初にインタビューされない、ってことくらいしか違いはない。

古賀 最近はインタビューも要所でしか使わなくなりましたけどね。でも、そうですね。あんまり変わらないかもしれない。

佐々木 僕は古賀さんのスペノ以外の出演作品も見たことあるんですけど、作品毎にすごい違うんですよね。まず見た目も変えてくる、髪型とか色々。

古賀 髪色とかね。

佐々木 そうそう。それはすごいカメレオン型みたいな感じがしちゃうんですけど、それは毎回自分で「変えよう!」みたいな感じなんですか。

古賀 全然変える気はないですね。人が見て捉え方はバラバラで良い、と僕は思ってるから。基本的に自分で決めたこだわりみたいなものは絶対にやるんですけど、「今回は変えてやろう」とかはあんまり思わないかな。

佐々木 古賀さんはめっちゃスペノに出てるわけじゃないですか。だからこう、スペノに対して変化を求めるというか、そういう意識ってちょっとあるのかなぁって思ったんですけど。

古賀 でもまぁ、2人の今の流れと飽きがあるし、僕の流れと飽きもあるから。

佐々木 そうですよね、そりゃあそうだ。

古賀 たぶん、変わったりしてんのかなぁ。分かんないなぁ。

佐々木 古賀さんはスペースノットブランクの手法の誕生の瞬間にも立ち会ってるから、あんまり特殊な感じはしないのかもしれないですけど、途中から来た人がいきなりあの手法で作ったら「何これ」ってなるじゃないですか。

古賀 なりますよ。僕だって思ってますよ。

佐々木 あ、思ってますか?

古賀 おもろ手法だなって思ってます。

佐々木 あーやっぱそうなんですね。

古賀 そりゃそうですよ(笑)。まぁ多少は麻痺してる部分はあると思うんですけど。

佐々木 麻痺(笑)

古賀 いやでも、当時も画期的だなぁって思った。おもろーって。

佐々木 その手法で面白く出来上がるっていうのがすごいですよね。普通は面白くならないだろってのもあるし。

古賀 そうですね、聞き取りっていう手法もフィジカル・カタルシスっていう手法も、どっちもそれだけで食っていけるじゃんっていうレベルの。

佐々木 発明ですよね。古賀さんはスペノに出続けてもう10年くらい?

古賀 10年は越えてますね、2人との関わりで言ったら。

佐々木 まぁ、共に歩んできた戦友みたいな感じもあるということですよね。

古賀 戦友かなぁ。

戯曲と立ち上げる

佐々木 最初のうちは聞き書き的な手法で作っていたけど、既存の戯曲をやるっていうことにもなっていったわけじゃないですか。松原俊太郎さんは劇作家で戯曲をがっつり書く方だから、『ささやかなさ』が最初にあって、その後が『光の中のアリス』で。これはもう本当に戯曲じゃないですか。

古賀 そうですね。

佐々木 普段と全然作り方が違いますよね。それは当然スペノにとっても挑戦だったと思うんですけど、古賀さんは自分で演じてみて初演の時どうだったんですか。

古賀 でも、僕は『ささやかなさ』が前の段階としてあるので、『光の中のアリス』はすごくやりやすい。『ささやかなさ』を高松のギャラリーで上演した時は、役者が2人なのもあってとんでもない台詞量で、しんどーって思って。当時は滞在先で食あたりを起こして体調も崩しちゃって。ヘトヘトでボロボロでやってたっていうのが記憶としてはあるので。それを経て、『光の中のアリス』は2人じゃないし、4人だし。まあ厳密には小野さんと中澤さん合わせて6人ですけど、なんか楽しいし、楽しげ。

佐々木 戯曲をやる時はいつもと作り方も違うわけじゃないですか。

古賀 あんまり変わんないって思っちゃいますね。逆にめっちゃ無責任なこと言いますけど、分担してくれてありがたいって思います。戯曲があるから、面白さ担保されてるじゃんっていう。普段の聞き取りの手法って、とりとめもない話が殆どなんですよ。「最近、コーヒーに凝ってて、熱いのと、寒いのがあるんですけど⋯⋯」みたいな。

佐々木 スペノっぽい(笑)

古賀 「冷たい」を「寒い」って言い間違ったのもそのまま使っちゃうみたいな。そういう話も、だって、つまんないじゃないですか(笑)。それをなんとか上演で意味のあるものに、まぁ無意味だなって思いながらやるんですけど、面白みのあるもの、見れるものとしてやってはいくけど。

佐々木 仕上げていかなきゃいけないっていう。

古賀 でも戯曲は、台詞に沿って話せば筋が通るからありがたいって思う。

佐々木 戯曲があること自体がもうありがたいってなるという(笑)

古賀 そう。自分から出たテキストは自分から出たただのモノにしか見えない、人から見たら面白みのあるテキストなのかもしれないけど、「いやこれは⋯⋯」っていうのが今までいっぱいあるし。

佐々木 そもそもは自分がダラダラ喋ったことですもんね。

古賀 本当に。だから、やっぱ松原さんのテキストは本当に面白いし。

佐々木 確かに。本当にそうですよね。

古賀 面白いし、立ち上がっていくと、良いなって思うシーンも空間もいっぱいあるので。そういった面で初演時は、何て言えば良いんだろ。ラッキーっていう(笑)。「松原さん、2作目も書いてくれてありがとう!」っていう。

佐々木 そうですよね、その後も書いてますからね。

古賀 そう。だって1作目の『ささやかなさ』は言ってしまえば、僕と西井裕美さんの2人で役者やってて、厳密には小野中澤も舞台上に居たんですけど、これが例えば、「あー、書いて失敗だったわ」って思われたら2作目出来ないじゃないですか。

佐々木 あー、確かにね。まぁ松原君の方もハマったってことだね、スペノに。

古賀 2作目が出来るってことは、多少なりとも引きがあったんだって思って。

佐々木 全然あったんじゃないですか?

古賀 良かったーって。ラッキーって。書いてくれてありがとうーって。

新しい風でふたたび

佐々木 『光の中のアリス』の初演が4年前に京都であった時、僕は「スペノが戯曲やるんだ、しかも松原君の!」って思って見に行ったわけですけども、初演の手応えというのはどういう感じだったんですか。

古賀 やっぱり自分たちでやってる作品はめっちゃ面白いって思ってたんですけど、どう受け容れられるかっていうのは僕はあんまり考えないことにしてるんですよ。受け取りはお客さんがやることだし、僕らはただ出す。面白いと思ったことを面白い状態で出す。で、思ってた以上に好評で良かったって思いました。もっと言い方悪いと、スベると思ってました。

佐々木 あー。「何これ?」みたいな。

古賀 そう、意味分かんないから。

佐々木 聞き取りとは違う方向性の「何これ?」感が、松原戯曲自体にあるということもあるんですけど。でも結局やって良かったなと思ったし、これからもこういう機会があればいいなってなったんですもんね。

古賀 そうですね本当。だから、儲けもんやなーって、良かったーって思いました。

佐々木 今回はそれが再演になるわけじゃないですか。京都でしか上演してないから東京でいつかやるっていう話は前からあったと思うんですけど、いよいよやりますよってなった時にはどう思われましたか?

古賀 まずは、「出来る、やった!」っていう喜びはもちろんありました。『光の中のアリス』は、勝手に周りで幻の作品って言われてるから。

佐々木 見れなかったからね、東京の人は。

古賀 そう。なんか評判良かったらしいじゃん? みたいなことしか。

佐々木 なんで東京でやんないの? みたいなことですよね。

古賀 いやいやそういう企画なんだよって感じなんですけど。で、やれるっていう楽しみはあるんだけど、戯曲は変わらずにいきますってなった時に、もちろん皆で作るものではあるけど、自分は更新しないといけないからちょっとプレッシャーはありますね。

佐々木 あー、初演と全く同じことやるわけにはいかないしってことですよね。

古賀 やるにしても、初演のクオリティよりも高めないとっていうプレッシャーが半々くらいですね。楽しみ半分、プレッシャー半分。『光の中のアリス』っていう題名だけど、もしまた内容がガッと変わってたら、プレッシャーは5分の1くらいになるけど。

佐々木 そっか、なるほど。4年が経って色々構える部分があるってことですね。

古賀 初演を見てくれた人は、どう変わるのかを楽しみにして欲しいとは思いつつも、超えなきゃって思ってますね。

佐々木 いま稽古期間の半分くらいですよね。4年前はこうだったみたいなことと、新たに変えるっていうことが話にありましたけど、どんな感じでいま稽古に臨まれてますか。

古賀 身体が覚えてる部分は少なからずある。声を発した時に、「あ、この言葉、息のとり方気持ちいいな」っていうのをやっぱり思い出すんです。思い出して、やっぱりこう話した方がいいなって思う箇所もあるけど、それで気持ちよくなってていいの? っていう横槍を自分が刺してくるわけですよ。

佐々木 まだ何かやりようがあるんじゃないかみたいな。

古賀 もうちょっとチャレンジした方が良いんじゃないかみたいなのを思いつつも。でもそこは自分で上手いこと折り合いをつけるじゃないですけど、「やっぱりそうか」、「やっぱり違うのかも」っていう調整をしてます。もちろん新しく演出が変わるところは、楽しく新しくやってます。

佐々木 今回メインキャストの半分が入れ替わっているわけですけども、再演といっても大きな違いがあると思うんですよ。やっぱり初めてスペノに出る人は、どれだけキャリアがあっても新鮮さと戸惑いがあったりするものだと思うんですね。古賀さんから見て、皆が現場に馴染んでいく過程って感じたりするんですかね。

古賀 馴染んでいくというよりは、力を貸してもらってるみたいな、新しい風っていう感じ。僕自身はすごく頼りたいと思うし、作品として活かしたい。初演時の矢野昌幸さんと佐々木美奈さんもすごい素敵でしたけど、今回はもう読み合わせの段階で「これは全く違うものになる」って思いました。演出の2人も「とりあえずこれだと思うものを出してもらえれば、それに間違いはないので」って言ってるんですけど、そこで出てくるパワーって確かなものだから、それをありがたくお裾分けしてもらおうって気持ちです。

佐々木 4年ぶりに『光の中のアリス』をやってみて、作品の世界観はどういう風に捉えてますか? 捉え難い作品ではあると思うんですけど、やっぱ不思議な戯曲じゃないですか。

古賀 でもやっぱ、読み直すと気づくというか、深まるところはあって。深まるというか、解釈が変わるみたいな。やっぱりお話をずっと続ける話ではあると思うんですね。思い出す、思い出さないとか、そういうのが作品の中で繰り返し描かれると思うんですけど、僕がそういう捉え方出来るかもなって思ったのが、もしかすると最初のシーンがエピローグなんじゃないかなーとか。

佐々木 ほうほう。

古賀 いや、辻褄合わないとこはあるんですけどね。騎士とヒカリのその後っていうのは作品の中で描かれないですけど、もしかすると最初のシーンを2人のエピローグとして見ることも出来るんじゃないかとか。そういう新しい糸口を見つけて戯曲を楽しもうと思うわけなんですよ、貪欲だから。

佐々木 本当に色んな解釈にひらかれた謎満載な戯曲ですもんね。

古賀 謎満載。自分、騎士(ナイト)っていう役なんですけど。

佐々木 騎士(ナイト)って何なんだよっていう(笑)

古賀 分かんない。全然「こいつ何?」って思っちゃうし、感情とか全く入れ込めない。

佐々木 そうですよね、感情の問題がほぼない戯曲ですもんね。まぁいつもだけど。

古賀 ほぼない。かなり抽象化されてる。

佐々木 でも、エモーショナルに言ったりしなきゃいけない部分もあるじゃないですか。

古賀 語りかける! みたいなとこですよね。それは、相手のパワーを借りつつも相応しいものにしようとは努めてますけど、楽しんでるっていうのはあります。

Photo by Haruka Takahashi |

上演に向けて

佐々木 僕が前に稽古場に来たのが数週間前だから、このペースだと次はもう本番なんじゃないかという感じなんだけども、古賀さん自身の意気込みとかありますか?

古賀 めちゃくちゃ楽しめる作品にはなると思います。それだけは確かに言える。でも、楽しめるけど、もしかしたら⋯⋯。あら、マイナスなこと言おうとしてる(笑)

佐々木 ははは。

古賀 楽しめるとこがいっぱいありすぎて、どこを取っていいのか分かんないって人がいるかもしれないな、とは。

佐々木 バーンって。

古賀 そう、バーンって。おもちゃ箱、玉手箱、バーンっていう作品になるとは思う。まぁ最終的に演出の2人が調整してくれると思うんですけど。お客さんに対しては、あんまり気負わずに見に来てくれたら楽しめるよっていうことは言えますし、言いたい。

佐々木 「わかりたい」って思いすぎると、「わからない」という答えが出てきてしまう可能性があるかもしれないので、もっとオープンマインドで見て欲しい作品ではあるよねっていう。

古賀 チケット取って、よし見にいくぞ! っていうのが演劇の常ではあるんですけど、「あ、天気良いなー、演劇やってるー、入ろう」みたいなのが一番たぶん良い。本当はね。

佐々木 三軒茶屋を散歩してて、つい入っちゃうみたいな。

古賀 何だこれ? 『光の中のアリス』やってるなぁ、みたいなのが一番良い。

編集:髙橋遥 土田高太朗

ルポルタージュ:佐々木敦

その1「読み合わせとマーダーミステリー」

その2「戸惑いと疑い」

その3「トーンとグルーヴ/上演に向けて」

インタビュー

松原俊太郎

荒木知佳

古賀友樹

伊東沙保

東出昌大

Photo by Arata Mino |

| 佐々木敦 Atsushi Sasaki |

| 思考家/批評家/文筆家。音楽レーベルHEADZ主宰。映画美学校言語表現コース「ことばの学校」主任講師。早稲田大学非常勤講師。立教大学兼任講師。芸術文化の複数の領域で執筆、教育、プロデュースなどを行なっている。著書多数。演劇関係の著作として『小さな演劇の大きさについて』。近著として『成熟の喪失 庵野秀明と〝父〟の喪失』『「教授」と呼ばれた男ー坂本龍一とその時代』などがある。 |

| X |

光の中のアリス|インタビュー|荒木知佳

Photo by Junya Osakabe |

| 荒木知佳 Chika Araki |

| 俳優。1995年7月18日生まれ。俳優として、FUKAIPRODUCE羽衣『愛死に』、毛皮族『Gardenでは目を閉じて』、theater apartment complex libido:『libido: 青い鳥(作:モーリス・メーテルリンク)』、彩の国さいたま芸術劇場『導かれるように間違う(作:松井周 / 演出:近藤良平)』、たくみちゃん『―(dash)#2 Rosetta Stone』、ロロ『BGM』、セビロデクンフーズ『石田、ゴーゴーヘブン!』、小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク『緑のカラー』『ラブ・ダイアローグ・ナウ』『舞台らしき舞台されど舞台』『すべては原子で満満ちている』『フィジカル・カタルシス』『光の中のアリス(作:松原俊太郎)』『ささやかなさ(作:松原俊太郎)』『ウエア(原作:池田亮)』『再生数(作:松原俊太郎)』『バランス』『セイ(原作:池田亮)』などの舞台作品に参加するほか、本日休演『天使の沈黙』MV、『春原さんのうた(監督:杉田協士)』『彼方のうた(監督:杉田協士)』『走れない人の走り方(監督:蘇鈺淳)』などの映像、映画作品に参加している。2021年、KYOTO CHOREOGRAPHY AWARD 2020にてベストダンサー賞受賞。同年、マルセイユ国際映画祭2021(FID)にて俳優賞受賞。 |

| Web / X / Instagram |

聞き手:佐々木敦

話し手:荒木知佳

場所:『光の中のアリス』稽古場

Photo by Haruka Takahashi |

佐々木敦(以下、佐々木) そのTシャツ良いですね。

荒木知佳(以下、荒木) 良いですか? やったー。

佐々木 何人ものイラストレーターが描いたかのように見えるけど1人がデザインしたんですか。

荒木 1人です! アーティストの大原舞さんという方が、私の持ってる白Tに描いてくれた。

佐々木 そうなの? じゃあ一点物だ。

荒木 一点物!

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランクとの出会い

佐々木 たぶん僕は荒木さんを初めて見たのがスペースノットブランクの作品だったんですよね。だから荒木さんとスペノ(「スペースノットブランク」の略称)は切っても切り離せないみたいな感じなんです。やっぱり最初は、どういう経緯でスペノに出演されるようになったのかをお伺いしたいです。

荒木 まず多摩美術大学の先輩の古賀友樹さんがスペースノットブランクによく出演していて。

佐々木 先輩だったんですか。

荒木 そうなんですよ。聞いたところによると、古賀さんと一緒に出演する方で誰か良い人いるかなぁってことをスペースノットブランクのお二人が古賀さんに訊いて、古賀さんが「荒木知佳という人が大学の後輩にいる。」って答えてくれて、それで声が掛かって出演することになった。

佐々木 たぶん僕が荒木さんを最初に見たのは、下北沢で上演した『緑のカラー』だったと思うんですよ。それがスペノ初出演ですか?

荒木 最初です、それが最初。

佐々木 荒木さんは大学でも演劇を学んでたんですよね。やっぱりスペースノットブランクって作り方といい作品といいあんまり見たことないような手法じゃないですか。最初呼ばれてやりますよってなった時に、まずインタビューとかされる訳じゃないですか。それって最初の出演時はどう感じてたんですか?

荒木 どっちかというと古賀さんを信用してたというか、古賀さんが居るからまあ大丈夫だろうなっていう。

佐々木 じゃあ、わりと楽しく出来た感じ?

荒木 楽しく出来た感じです。出演する前にせんがわ劇場演劇コンクールで上演されてたスペースノットブランクの作品を見たんですよ。

佐々木 『ラブ・ダイアローグ・ナウ』ですね。グランプリを獲ったやつ。

荒木 そう。それを見に行って、よく分かんないけどすごい面白いなぁって思ったんですよね。なんか動きが面白くて、なんでその動きになってんだろ、何をやってるんだろうっていう謎がどんどんなんか、もっと知ってみたいし、もっと中に入ってどういうことが行なわれてるのかを知りたいし、まあ古賀さんいるし大丈夫だろうっていう。

佐々木 そこらへんの安心感はあったという。

荒木 安心感、ありました。

スペースノットブランクの創作

佐々木 スペノは他の現場とは稽古の仕方からして違うじゃないですか。古賀さんが居る安心感があったにせよ、やっぱり「こんなことやったことないよ」っていう風になるじゃないですか。

荒木 なりましたね(笑)

佐々木 それはやってみたら意外とハマったというか。

荒木 出来たというか気づいたら、ね。変な動きとかもして。

佐々木 普通にちゃんと戯曲があって役目があってみたいなやつとは違う潜在能力みたいなのを引き出される感じがあったんですかね。

荒木 あーそうかも。最初聞き取りで自分の話をして、それがそのまま台詞になるみたいな。普通じゃない。でも面白かった。めっちゃ面白いなーって思って。

佐々木 スペノの場合は、創作の出発点がインタビューじゃないですか。ああいうのって話すこととか決めてるの?自分の中で。

荒木 決めてない。

佐々木 もうその場で思いついたことを喋ってるの?

荒木 はい。もうパッと思いついたことを瞬発的に。

佐々木 一番最初の時は、それが台詞になるって言われても何のことだか分かんないですよね。

荒木 いやもう分かんなかったです。

佐々木 でも何度も何度もやってる訳じゃないですか。だんだん、こういうこと言ってやろうみたいな気にならない?

荒木 いやならないですね。嘘を言ってもいいし作り話でもいいしっていうインタビューの仕方が上手なのかな。

佐々木 でもやっぱり何回かやってると、いま自分が口にしたエピソードやそのキラーフレーズが台詞になっちゃうかもって思うじゃないですか。

荒木 いやー、思ったことないかも。

佐々木 そうなんだ、すごい。でもそれが良いですよね。毎回本当にリセットして新鮮な感じでやれるっていうのは。

荒木 だから「えーっと、うーん」とかも入ってるから、あぁそっかーそうだった、って毎回思う。ここも台詞になるんだったーみたいな。

佐々木 僕はスペースノットブランクで初めて見た作品が『緑のカラー』だったんだけど、荒木さんを見て「なんだこの獣のような目をした人は」って思ったんですよね。なんか取り憑かれたように演技してたから、その時に名前も一緒に覚えたみたいなことがあったんですよ。その時はスペースノットブランクの創作方法も知らなかったから、何だろうこれって僕も思ったんですよね。その後にせんがわ劇場演劇コンクールの賞を獲った後の『ラブ・ダイアローグ・ナウ』の凱旋公演でも荒木さんは出演されてたんですよね。

荒木 出てましたね。

佐々木 じゃあそれが2個目ってことか。

荒木 2個目ですねー。

佐々木 面白いとか、やったことないけどやってみたら楽しいとかあったと思うんですけど、多分スペノの側からも荒木さんがハマったから何度も出演してるってことがあると思うんですよね。そのシンクロみたいなのは何ですかね。

荒木 なんだろうー。でも話してることが結構分かるというか、なんかうん、分かるーみたいなことが多い気がする。自分もゴールを設定せずに分かんない所に行ってみたいっていうポテンシャルはあるから、それがいけた要因なのかな。型にハマったどこかに行くよりは、自分の知らない世界に行ってみたいみたいな。

佐々木 それはもうスペノとピッタリですよね。

荒木 確かに(笑)

フィジカルの強さと振り幅

佐々木 スペースノットブランクは作品数も公演数も多いからどんどん出演することになるじゃないですか。でもその間に他の現場の作品にも出演する訳ですよね。その切り替えみたいなのはどうなんですか。

荒木 ええーどうなんだろう。でもだんだんスペースノットブランクは「ただいま」みたいな気持ちになっちゃう。

佐々木 若干ホーム感があるっていう。

荒木 この空気感に帰ってきました! みたいなのはあるけど、でもなんかやっぱり1つの方向性の荒木知佳みたいなのにもなりたくなくて、色んなのにも挑戦して色んな自分の一面を発見出来たらいいなみたいな。新しい所にも行くけど、続けるのも続けて行った方が見えてくるというか。

佐々木 まあ、ずっと同じことやる訳じゃないですもんね。変わってくるし進化してくる。

荒木 その先に何があるんだろうっていうラインと新しいものの発見ラインと、どっちもないとなんか不安みたいな気持ち。

佐々木 そういう意味ではだいぶ理想的な感じになっていったっていうことですよね。スペースノットブランクっていう線もあるけど、それ以外の線も持ってるから、振り幅的にも色々全然違うだろうから。

荒木 スペノの作品は、めっちゃ動くから痩せられる。

佐々木 痩せられるのはともかく(笑)、スペノの作品での荒木さんを見てていつも思うのは、身体能力がとにかくものすごく高い。そのフィジカルの強さみたいなのは何なんですかね、元々持ってたんですか?

荒木 多摩美の勅使川原三郎さんの授業でめちゃめちゃ鍛えられた気がします。3時間ジャンプして跳び続けて。跳び続けていくと段々気持ちよくなって楽しい境地に行ける。行った瞬間にどこまでも行けるってなる。

佐々木 スタミナがあるってのはやっぱりあるんだね。

荒木 そうかも。負けず嫌いでもあるのかも。

佐々木 絶対やり遂げてやるみたいな、結構無茶なこと言われる方が燃えるみたいな。

荒木 そう、昨日の自分に勝つみたいな気持ちが常にある。

佐々木 すごいな。

荒木 昨日の自分を超えてやったぞ! みたいな気持ちが常に(笑)

佐々木 すごい向上心、あらゆる総合的な向上心を持ってる。

映画と舞台の身体性

佐々木 スペースノットブランクをやりつつも他の作品にも出演する中で、やっぱ荒木さんの大きなトピックは映画だと思うんですよね。『春原さんのうた』は荒木知佳っていう俳優にとってもすごく大きなことだったと思うんですよ。で、映画はまた違うじゃないですか。杉田協士監督の映画の作り方も普通の映画と違うかもしれないけど、でもやっぱり全然違う。映画に出てみて発見とかありました?

荒木 発見、なんだろう。杉田さんが緊張しない環境というかすごく素敵な空間を作る人だから、それに乗っかるみたいな感じでその場にただ居るだけでいいみたいな。何か自発的にやってやろうみたいな気持ちを逆に持たないっていう流れに乗っかって、これ来たからこうだーみたいな感じ。でもそれもスペノのダンスにも似てるかも。なんかこれ来たから次こう動くとか。

佐々木 単に一方的じゃなくて、向こうが投げたものに対して自分がどう打ち返すか分かんないけど、打ち返すことでまた来るみたいな。

荒木 来る、転がっていくみたいな。

佐々木 じゃあちょっと似てるとこあるんですね。

荒木 似てるとこあるかも。ただスペノだと駆け引き的に「よし、仕掛けよう」みたいなのはちょっとあるけど、杉田さんの映画はそんなことは無く。

佐々木 やっぱシナリオがちゃんとありますもんね。

荒木 それもあるし、その流れに乗ってそこにただ居るだけというか。それもめっちゃ面白かったです。本当に何も考えなかった。次の台詞何だっけとかも全く考えずに、こうなったらこの台詞出てくるよなーみたいな。あっ、すごーいみたいな(笑)

佐々木 それが荒木さんの特殊能力なんじゃないですか。

荒木 あっ、そうなんですか?

佐々木 なんていうかな、こう、覚えてないみたいな。いちいち新鮮にいけるよっていう感じがもしかすると。

荒木 確かに忘れちゃう。

佐々木 あと演技の在り方も映画と演劇ってそもそも違うじゃないですか。演劇は上演が始まったらずっとだけど、映画はワンカットワンカット撮ってるわけだし。荒木さんの中では自然に現場の在り方みたいなのに馴染めた感じですか。

荒木 でも映画の現場がまず分かってないから。

佐々木 杉田監督の映画の現場に行ったのが最初だからってこと?

荒木 そうかも。でもめっちゃカメラがいっぱいみたいな現場にはまだ行ったことないから、そうなった時の自分の、何だろ、それもめっちゃ興味ある。どうなるのかは分かんないけど。

佐々木 台詞の言い方もスペースノットブランクの場合は特殊じゃないですか。現実でああいう喋り方あんまりしてないみたいな。でも、例えば『春原さんのうた』とかは本当に自然な一言二言で会話してるみたいな、発声の仕方自体も違うみたいな、それは割と自分の中で処理できたんですか?

荒木 あの空間でいまこのお話だったらこの声だし、スペノで、舞台上で、お客さんに届ける声だったらこの声だし、この発声だし、聞いて欲しいからゆっくり言ったりとか大きく言ったりとか逆に静かに言ったりとか、関係性によって出る発声だから。

佐々木 それは結構自然にコントロール出来ちゃう感じなんですか。

荒木 そういう感じなのかも。だから私はどっちも自然って思っちゃう。

佐々木 別にどっちかの方が自然だけどこっちは無理してるとかじゃなく、割とどっちもスルッと出来た?

荒木 スルッと出来た!

佐々木 すごいじゃない。

荒木 すごいですか? 私も違和感はない。

佐々木 僕はやっぱり『春原さんのうた』の荒木さんを見た時に、「あ、こんな演技も出来ちゃうんだ」と思ってすごい新鮮だったんですよ。たぶんそう思った人は他にもいると思うので、映画の仕事ってのも続けていってほしいと思うんですよね。

Photo by Haruka Takahashi |

思い出し中

佐々木 『光の中のアリス』は4年前に初演があって、松原俊太郎さんの戯曲をやったのも初めてだったと思うんですけど、当時の思い出ってありますか。

荒木 松原さんと沢山お話しした思い出があるかも。

佐々木 初演の時に?

荒木 『光の中のアリス』の脚本を書く前に、それこそインタビューみたいな感じでお話ししたりして、それもちょっと組み込まれてるのかなーっていう。

佐々木 だってヒカリは荒木さんへのあてがき、あれがあてがきって訳分かんないけど、そういう感じですよね?

荒木 「こんなに私が喋りやすい台詞になってる、すごい!」と思って。

佐々木 おーなるほど。それはやっぱり松原さんがインタビューで喋り方とかを観察してますよね。さすがですね。

荒木 すごい覚えやすくて、なんか戯曲イチ覚えやすい(笑)

佐々木 じゃあめちゃくちゃノって出来たんだ。今回再演となった訳ですけども、4年経ってみてどうですか? 初演の時は再演するとは思ってなかったと思うんですけど、今回かなり座組が変わって、劇場がトラムになるってことだけでもずいぶん違うと思うんですけど。

荒木 やー、まずめっちゃ嬉しい。再演がすごい嬉しい。シアタートラムってのもめっちゃ嬉しい。通る度に「いつかはここで!」って思ってたから。

佐々木 あ、初トラムなんだね。

荒木 はい、初トラムです。三軒茶屋めっちゃ好きで、「いつかここで!」って。

佐々木 そういう意味ではもう待望の。

荒木 いやー、そうなんですよ。劇場が好きなんですよ。去年KAATでやった時も、「KAATで絶対やりたい!」って思ったらKAATのお話が来て。

佐々木 それは良いことだよね。

荒木 はい、場所が好きかもしれない。

佐々木 トラムってまた特殊だよね。上が開いてたりとか奥があったりとか、全然初演の時とは同じ作品でも違った感じになりそうですよね。

荒木 そうですね、しかも地下が開いてるっていう。

佐々木 中澤君がそういう話もしてましたね、フルに使った感じで上演が出来ると。いまは稽古途中だと思うんですけど、4年ぶりに演じてみて作品に対しての感じ方、自分の演技も含めて、どう感じてますか?

荒木 どうなんだろう。でも初演の動きを見て、今回もちょっと取り入れようみたいなことが結構あって、でも何でこういう動きしてたっけっていうのが、もう覚えてない、忘れちゃうから。何でこれだったんだろう、何でこの動きなんだろうとか、何でこの時こういう声出してたんだっけっていうのは。

佐々木 自分でやったけど、その理由はよく思い出せない。

荒木 そう、理由が分からなくなって、今回もやる上で、どうしてこの発声になるんだろうっていうのをもう一回自分で考え直す作業が入るんだなと思って、それがいま大変というか。

佐々木 例えばその中で、だからこうするってのもあるし、いまだったら変えるみたいなこともあり得るってことですか。

荒木 あり得ると思います。

佐々木 それは少しずつ変わっていってるみたいな。

荒木 変わってます、たぶん。初演は結構力が入ってたけど、今回はそんな力入らずにやりたいなーとか。

佐々木 あの時はそうでしたよね。結構がっつり戯曲だし。

荒木 がっつり戯曲だし、なんか身体性に力がこもってたけど、今回はもうちょっと力抜いたバージョンで出来ないかなーとか色々考えたりしてます。本当に記憶が、忘れちゃうから、初演の記憶がもうない。

佐々木 まあ普通に考えたら4年経ってたら忘れてますけどね、結構な部分は。

荒木 基本、全部新鮮。

佐々木 読み合わせをちょっと見させていただいた時に、やっぱり荒木さんと古賀さんは結構スルッとやってる感じがあったと思う。

荒木 本当ですか?

佐々木 手探り感はない感じがしたんですけど、そうでもなかったですか? 意識としては。

荒木 そうでもなかったです。どうやって喋ろうみたいな。いつも毎回本読み緊張しちゃうんですよね。

佐々木 全くそう見えないですね。

荒木 文字を読むの苦手なんです。覚えちゃえば大丈夫なんですけど。文字を追うってのが苦手で、ゲシュタルト崩壊起こしちゃう。でもすごい面白いから、松原さんの戯曲すごい面白い。

佐々木 僕も聞いてて、読み合わせ聞いてるだけで笑っちゃうっていうか、何で笑ってるのか自分でもよく分からないみたいな感じありますね。

荒木 そう、言ってるだけでもなんか面白いみたいな。本読みで新鮮に感じられました。しかもみんなまた違う新しいメンバー。

佐々木 そうですよね、また違うヒカリスが見れるという。

荒木 めっちゃ面白いです、伊東沙保さんも東出昌大さんも。すっごい面白いから。

Photo by Haruka Takahashi |

上演に向けて

佐々木 考えてみたら本番まであと3週間くらいかな。意気込みというと変だけど、まあ11月に入ったら本番がもう控えてるわけじゃないですか。

荒木 やばいです。

佐々木 いまの心境はどうですか。

荒木 体力的な問題で、いま1場を頑張って作ってるところでもう汗ビッチャビチャだから結構心配。終わる頃にはどうなっちゃってんだろうって。もうビチョビチョ具合が。水溜りとか作っちゃうんじゃないか。

佐々木 本番でそうならないようにしないといけないですよね。でも尻上がりに毎回ガーッと稽古していくって感じなんですかスペノって。

荒木 いやどうなんだろう、毎回違うから。

佐々木 そうなんだ、それも違うんだ。

荒木 分からないです、まだ。

佐々木 いつも同じ感じのパターンっていうのはそんなにないんですね。

荒木 ない気がする。

佐々木 回数出てる人がそう言うんだから本当にそうなんだ。

荒木 私が忘れてるだけかもしれないけど、毎回違う。

佐々木 僕はマーダーミステリーやらされて。すごい面白かったんだけど、どゆことって思ったよね。

荒木 (笑)

佐々木 でも、そういうのも色々取り入れながら楽しんで稽古やってるんだ。

荒木 信頼関係が結構それで出来るから、信頼関係さえあればもう大丈夫みたいな。

佐々木 まあ回数やらないといけないですもんね本番は。

荒木 そうですねー。でも今回皆面白いから絶対面白いものは出来るっていう確信だけはある。あとはもう、体力との勝負(笑)

編集:髙橋遥 土田高太朗

ルポルタージュ:佐々木敦

その1「読み合わせとマーダーミステリー」

その2「戸惑いと疑い」

その3「トーンとグルーヴ/上演に向けて」

インタビュー

松原俊太郎

荒木知佳

古賀友樹

伊東沙保

東出昌大

Photo by Arata Mino |

| 佐々木敦 Atsushi Sasaki |

| 思考家/批評家/文筆家。音楽レーベルHEADZ主宰。映画美学校言語表現コース「ことばの学校」主任講師。早稲田大学非常勤講師。立教大学兼任講師。芸術文化の複数の領域で執筆、教育、プロデュースなどを行なっている。著書多数。演劇関係の著作として『小さな演劇の大きさについて』。近著として『成熟の喪失 庵野秀明と〝父〟の喪失』『「教授」と呼ばれた男ー坂本龍一とその時代』などがある。 |

| X |

光の中のアリス|ルポルタージュ|佐々木敦:その2「戸惑いと疑い」

←光の中のアリス|ルポルタージュ|佐々木敦:その1「読み合わせとマーダーミステリー」

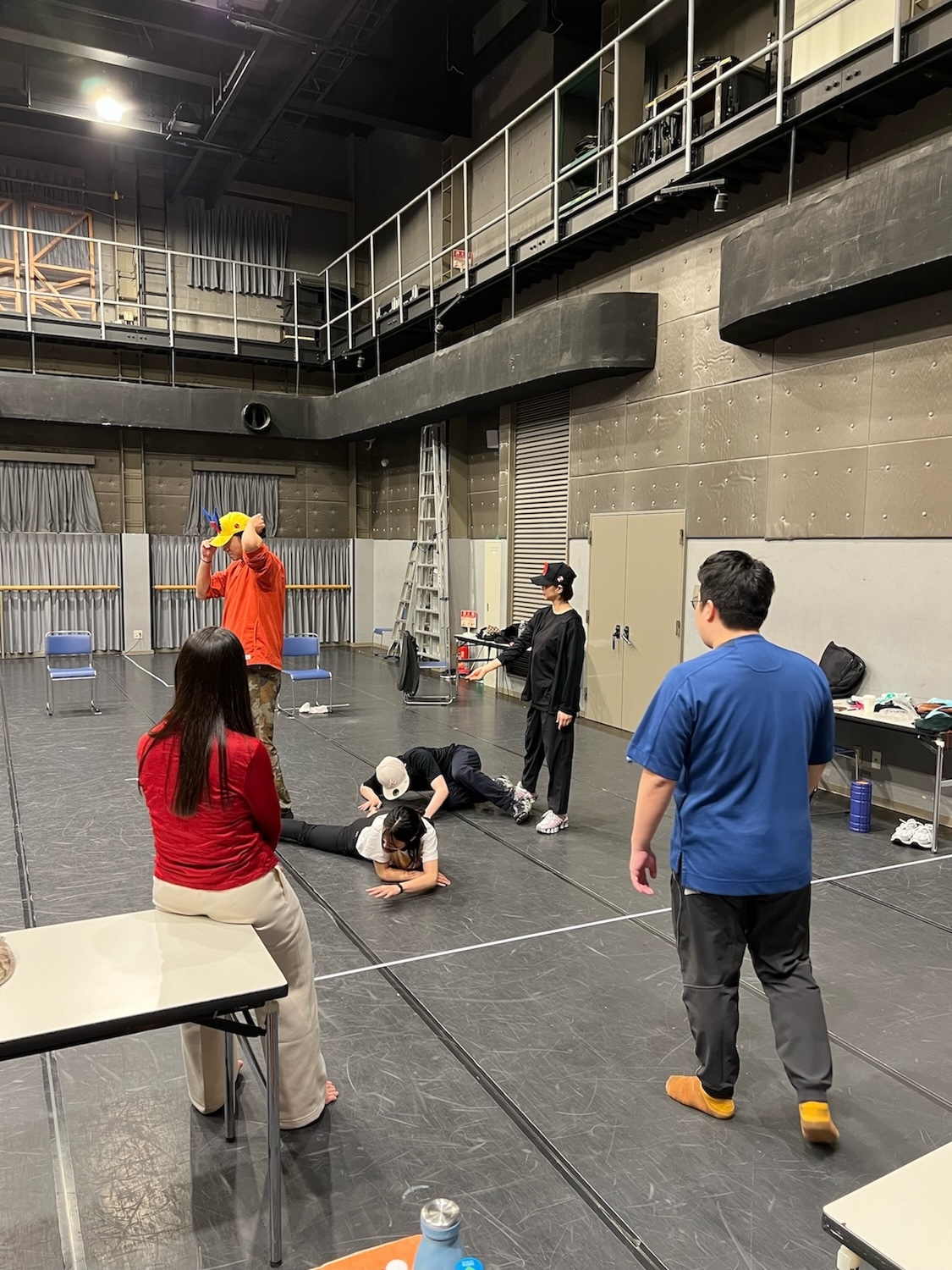

気づけば前回の稽古見学から三週間も経ってしまっていた(前回はマーダーミステリーをやっただけですが)。この日は四人の俳優に個別にインタビューすることになっていて、少しだけ構えて稽古場に行ってみると、まずは今回のリハーサルディレクターで、ダンサー、振付家でもある山口(静)さんが仕切る「山口さんタイム」。要はウォーミングアップなのだが、この日はヨガの動画(英語のナレーション付き)を小さなモニターで再生し、それを観ながら皆さん体をほぐしていった。小野(彩加)さんや演出補の髙橋(遥)さんもやっていて、自分もやるべきなのか少し悩んだ。もしも山口さんに声を掛けられたら参加しようかと思っていたが、遠慮されたのか言われずに済みました(でも今後も遠慮してください!)。

Photo by Atsushi Sasaki |

その後、そのまま車座になって「おしゃべり」の時間。それぞれの出身地の話、好きな食べ物の話、「原風景」の話など。伊東(沙保)さんが千葉県、東出(昌大)さんが埼玉県、荒木(知佳)さんが北海道、古賀(友樹)さんが福岡県と見事にバラバラで、山口さんは(たぶん)江東区の出身。「原風景」って何でしょうね、と誰かが言ったのに「何度も夢に見る風景じゃないですかね」と私が思わず口にして、夢の話に移行していった。実は『光の中のアリス』も一種の「夢」の話なんですよね。

それからひとり30分ずつお時間をいただいて別室でインタビュー。宣伝映像と記録映像の、SCOOLでも何かとお世話になっている日景(明夫)さんがカメラも回してくれる。松原俊太郎さんのZOOMインタビューも見事にテキスト化してくれた髙橋さんと、同じく演出補の土田高太朗さんが立ち会って記録してくれたので、私はただ喋っただけ。荒木さん→伊東さん→古賀さん→東出さんという順番で、全員にほぼ同じ質問をしたのだが、当然ながら問い方も変わるし答え方も答えも異なる。スペースノットブランクとの距離感や馴れ初め(古賀さんの話、全然知らなくて私自身ビックリした!)、伊東さんと東出さんの出演の経緯や現在の心境など、短い時間ではあったが、非常に面白かった。順次公開されていく予定なので、楽しみにしていただきたい。

Photo by Atsushi Sasaki |

そしてようやく稽古となった。4場のおさらい。主に中澤(陽)君が演出としての指示と意見を投げかけつつ、小野さんも適宜、中澤君と相談したり彼に問われて答えたり、俳優にアドバイスをしたりしていた。私は一般に演出家が稽古で何をしているのかをほとんど知らないが、なんとはなしの印象としては、サラリとしているようで微妙に繊細というか、今の時点では、ということだろうが、細かい調整よりも「感じ」を掴んでもらうことに傾注しているように思われた。インタビューでは新参加のお二人が現状の役作り(?)への今ひとつの捉えがたさを語っていたのだが、いざ演技を始めると曖昧さや逡巡はほとんどなく、複数の可能性を色々と試行錯誤してみている感が強かった。稽古期間としてはおよそ半分くらい、初日まで約三週間であり、スケジュール的な進み行きとしては多少遅れ気味なのかもしれないが、まだ全員で走り始めてまもない、全力疾走に向けて「ヒカリス」をインストールしている状態という感じがした。

「4」をさらった後、残った時間ギリギリまで最初からそこまでを通した。途中で止めたりはせず、とにかくやってみた。当然ながらまだまだ手探り感が多々あったが、ひとつ確実に言えることは、松原戯曲の図抜けた面白さである。意味はよくわからないのに、なんなら全然わからないところもあるのに、なのに無類に面白い。思わず笑ってしまうのだが、その笑いの根本に何が横たわっているのか、はかりがたい。難解かもしれないが異様に可笑しい、まさに「インポッシブル・ギャグ」(松原俊太郎の最新戯曲の題名)。不可能ギャグ。風刺と諧謔に塗れた叙事と叙情。エモコア言語遊戯。アクチュアルなアレゴリーと異化の演劇。前のルポにも書いたが、それは俳優たちによって発話されることによって書記から音声へと変態を遂げる(そのように書かれてある)。まだまだ先は長い(だが時間はもうそれほどない)。しかし本番初日を迎える日には、まちがいなく劇は遺漏なく見事に仕上がっており、チャーミングで戦慄的な「光の中のアリス」が観客の前に立ち現れることを私は理屈抜きに確信したのだった。

Photo by Atsushi Sasaki |

荒木、古賀の二人は、初演にも出ていたしスペノの常連なので、勝手知ったる風で伸び伸びやっている感じだったが、伊東、東出には戸惑いや疑問も垣間見えた。しかしそれは当然のことだろう。それにもしかしたら、それが良いのかもしれない。役を掴んだ(というのがどういうことなのか私にはさっぱりわからないが)と確信し得た時、それこそが罠ではないか。出演者が戸惑いと疑い(それは戯曲にも演出にも自らにも向けられてよい)を手放さないこと、スペノにはむしろそのような状態が最善なのではないか、、などと勝手なことを考えているうちに終了時間となり、映画の撮影があるという荒木さんは颯爽と稽古場を後にし、東出さんも上がって、この日は解散になった。お疲れ様でした。

Photo by Atsushi Sasaki |

次に稽古場にお邪魔した時は、諸々どうなっているだろうか? 本番までに少なくとももうあと1日は見学に行きたいと思っている。行けるかな???

(つづく)

光の中のアリス|ルポルタージュ|佐々木敦:その3「トーンとグルーヴ/上演に向けて」→

ルポルタージュ:佐々木敦

その1「読み合わせとマーダーミステリー」

その2「戸惑いと疑い」

その3「トーンとグルーヴ/上演に向けて」

インタビュー

松原俊太郎

荒木知佳

古賀友樹

伊東沙保

東出昌大

Photo by Arata Mino |

| 佐々木敦 Atsushi Sasaki |

| 思考家/批評家/文筆家。音楽レーベルHEADZ主宰。映画美学校言語表現コース「ことばの学校」主任講師。早稲田大学非常勤講師。立教大学兼任講師。芸術文化の複数の領域で執筆、教育、プロデュースなどを行なっている。著書多数。演劇関係の著作として『小さな演劇の大きさについて』。近著として『成熟の喪失 庵野秀明と〝父〟の喪失』『「教授」と呼ばれた男ー坂本龍一とその時代』などがある。 |

| X |

光の中のアリス|インタビュー|松原俊太郎

|

| 松原俊太郎 Shuntaro Matsubara |

| 劇作家。1988年熊本生まれ、京都在住。2015年、戯曲『みちゆき』が第15回AAF戯曲賞大賞を受賞。2019年、戯曲『山山』が第63回岸田國士戯曲賞を受賞。主な戯曲に『光の中のアリス』『君の庭』、小説に『ほんとうのこといって』『イヌに捧ぐ』など。2024年度セゾン・フェローⅠ。 |

| Web / X / Instagram |

聞き手:佐々木敦

話し手:松原俊太郎

場所:Zoom

佐々木敦(以下、佐々木) 本当は8月31日に京都で会うはずだったんですけど、台風で。ひどいタイミングで台風が来ちゃって。

松原俊太郎(以下、松原) ね。ご還暦おめでとうございます。

佐々木 あーいえいえ。

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランクとの出会い

佐々木 まずはスペースノットブランクとの馴れ初めを伺った方がいいかな。

松原 馴れ初めは、京都芸術センターの企画で演劇計画っていう上演を前提としない戯曲を書く3ヵ年の企画があって。その企画の初稿を発表した時に、スペノ(「スペースノットブランク」の略称)がそれを読んで「この人に戯曲を書いてもらいたい」みたいなことを思ったらしくて。

佐々木 『カオラマ』ってやつですね。

松原 そうですね、『カオラマ』の初稿で。全く完成してない戯曲を読んでメールをくれたみたいな感じですね、ほんと突然でした。

佐々木 なんか “突然” 多いみたいですよね、スペノって。

松原 もうメール魔ですね、完全に。

佐々木 じゃあその時はスペノのこと全然知らなかったの?

松原 知らなかったです。新作の書き下ろしをお願いされて、その翌年の2019年くらいに『ささやかなさ』高松版の上演がありました。

佐々木 そういうきっかけで会ったとしたら、『カオラマ』を上演するっていうことになんでならなかったのかな。もっと早くってことだったんですかね。演劇計画の1年目に声掛けてきたってことだから、それを待ってるとプラス2年経っちゃうみたいなこともあるんですかね。

松原 たぶんそうですね。

佐々木 ほぼ未知の東京の若手アーティストから戯曲を書き下ろしてくれませんかっていう連絡があって、その時はスペノのこと知らなかったのに書きますよってことになったのはどうしてだったんですか。

松原 なんでですかね。その時は『山山』とかも描いてた時期だったので、文章が溢れ出てた時期だったんですよね。まぁだから書けるだろうなと思ったし、実際にスペノの2人がダンスをやられてるっていうのは知ってたんで、そういう2人組に対して書いてみて、もし何らか良いものが出てきたら良いみたいな期待があったんだと思います。2人芝居だったのもあってそんなに負荷がかかるようなこともなかったので、気楽に書いたみたいな感じです。

佐々木 実際に彼らの公演を直接的には見ないまま、『ささやかなさ』を書いたということなんですね。ご存知のように、スペースノットブランクは出演者にインタビューをしてそれを上演していくっていう、セミドキュメントのような非常に特殊な方法論で舞台作っているじゃないですか。僕はわりと前からスペノさんを見ててすごく面白いと思ってたんですけど、彼らが人の戯曲をやるっていうことがあんまり想像できなかったんです。それとは別に松原戯曲も見ていたから、「このクロスどういうこと?」みたいな気持ちもすごくあったんですよね。彼らにとっても松原さんにとっても挑戦だったと思うんですけども、意気込みとかはあったんですかね。

松原 初期段階では意気込みっていうものは特になくて自分の書けるものを書くみたいな感じだったんですけど、最初の『ささやかなさ』の高松公演を観て、これは凄いなと思った。聞き書きの時の身体と、戯曲をやる時の身体が全然違ってて、それに対応できるということ自体がすごかった。

佐々木 すごくコントラストがあるんですよね。

松原 全然違うものをスペノが作り出しているのを見て、それ以降はそういう身体を意識して書くようになったという感じですかね。

佐々木 松原さんが地点にずっと戯曲を書いてきて、他の機会にも書いていこうというタイミングの時に丁度スペノがやって来たってことですね。『ささやかなさ』は高松で上演したけれども、いわゆる本公演的なものがコロナでとんでしまって、その次に『光の中のアリス』がやってきたと。その次に『再生数』とか『ダンスダンスレボリューションズ』があって⋯⋯、気付いてみたら結構もうコラボレーションの数も多いですね。

『ヒカリス』の始まり

佐々木 今回の稽古初日に中澤さんが、「松原さんとはいくつも作ってきたけど『光の中のアリス』は結構演劇だと思う」と言ってました。いちばん演劇演劇していることもあって今回これが再演となったという話があったんですけど、これを書く過程はどうだったんですかね。

松原 ロームシアターのKIPPUという企画で、スペノから戯曲を書き下ろしてくれないかと言われて。その2、3ヶ月前くらいに『君の庭』が終わったところだったんですよ。コロナが始まった年でもあって、『君の庭』の次はどうする?汗汗みたいになってて、それまでにやってみたかったことを思い出すと、ルイス・キャロルの『不思議な国のアリス』をモチーフに何か出来ないかということはずっと考えてたので、それを下敷きにしたら何かできるんだろうなっていう感じでしたね。その時に、高山宏さんが翻訳しているマーティン・ガードナーの『詳注アリス』(亜紀書房)っていうでっかい本を本棚の中で見つけたときに(これはいけるな)という感じでした。

佐々木 じゃあもう本当に結構入口としてもがっつりルイス・キャロルから出発しているんですね。『光の中のアリス』の初演は2020年の12月だったと思うので、後から考えたら本当にコロナの間隙をついて出来た公演でしたね。あれ自体も飛んでても不思議じゃなかったわけで。執筆時間もすごく短かったけれども、非常にノって書いたということだと思うんですね。さっき言ってた、前からアリスで何かやってみたかったということはどういうことだったんですか?