フィジカル・カタルシス:ダンス作品第7番|『フィジカル・カタルシス:ダンス作品第7番』の上演に在る「リアルフィジカル」について

『フィジカル・カタルシス:ダンス作品第7番』の上演に在る「リアルフィジカル」について。

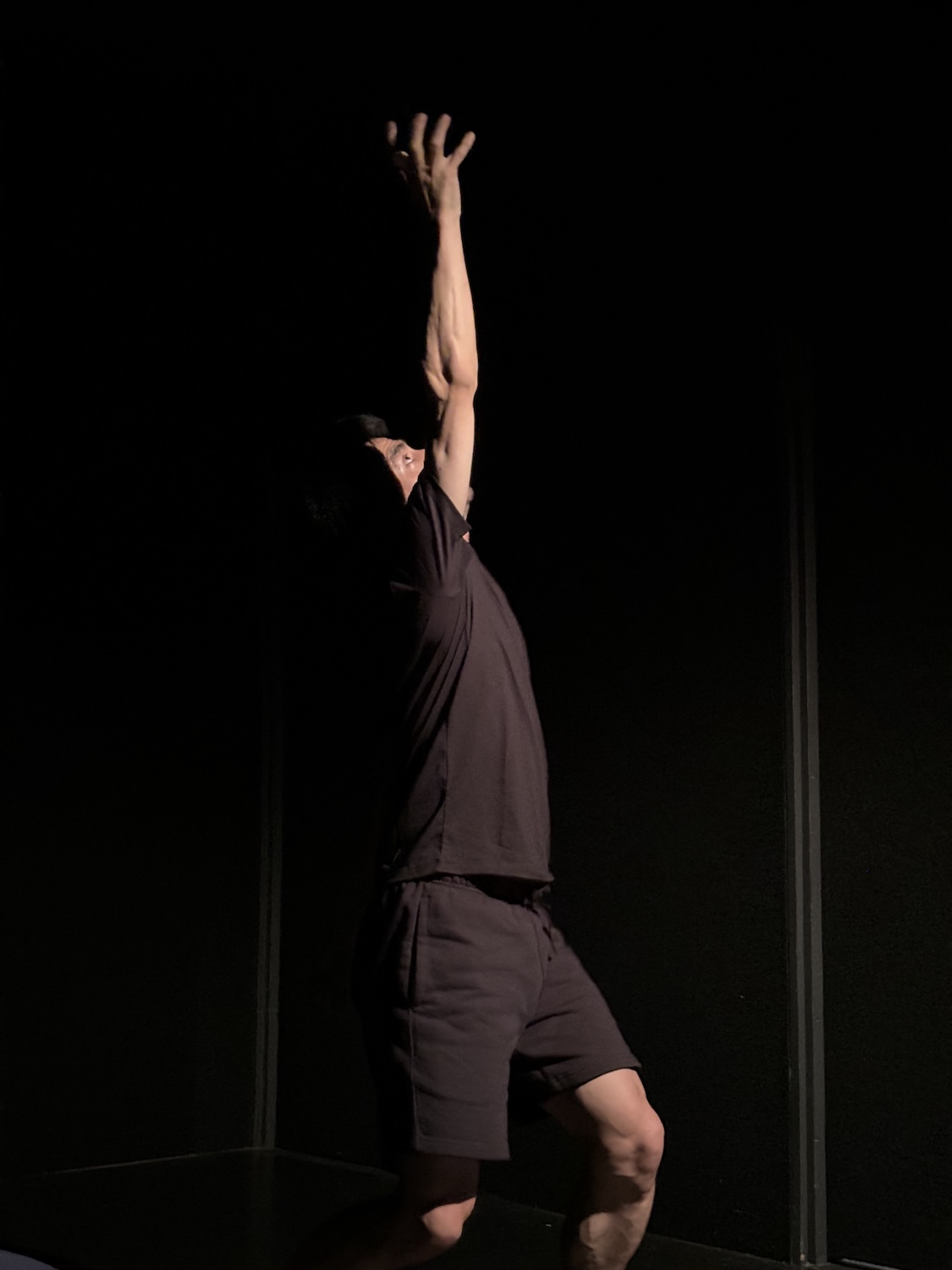

「リアルクローズ」が日常の身体に自然と馴染む衣服を指すように、私たちが言う「リアルフィジカル」は、日常の身体から立ち上がる「現実の運動」を意味している。振付として形を与えられる以前の、歩く、止まる、向きを変えるといったペデストリアンムーヴメント。緊張や逡巡が生む微細な揺れ。視線が迷う時間や、靴底を通して足裏に伝う床を探る感覚。そうした「ドラマになりそうでならない」運動の過程こそが、「リアルフィジカル」の核心にある。

『フィジカル・カタルシス:ダンス作品第7番』は、この「リアルフィジカル」を真正面から受け止めるための上演である。強度や速度のみを魅せるのでなく、身体が身体としてそこに在るための運動をマテリアルとし、カオスの縁で踏みとどまろうとする現実の身体性をそのままに見つめる時間。そこに立ち上がるのは、過剰ではない変化、誤差や癖が生み出す最小限のダンスナラティブ、そして舞台に表れる身体が観客席を通過するまでの「距離そのもの」である。

「リアルフィジカル」は「創造以前」にすでに起きている。

それをどう見つめ、どう聞き、どう踊るのか。

『フィジカル・カタルシス:ダンス作品第7番』は、その問いの内部に滞留するためのダンス、ないしダンス作品である。

この理念を実際に立ち上げるのは、6名の出演者たちである。6名の出演者たちの身体は振付という「結果」を提示する以前に、その「過程」を隠さず舞台へ配置する。緊張や逡巡が生む微細な揺れ。視線が迷う時間や、靴底を通して足裏に伝う床を探る感覚──通常なら「結果のために消失すべき」と見做されてしまうことが多い運動たちが、この上演では「リアルフィジカル」の現場となる。6名の出演者たちの身体は、完成形の「踊り」ではなく、踊る前後に存在するあらゆる段階(フェーズ)を含んだ「運動の連なり」そのものを提供する。

「結果」と「過程」が融解し、境界が曖昧になった空間には、この上演固有の質感が出現する。「運動の連なり」を観察することで、完成品としてのダンス作品に先行する「ダンスが生成されつつある地点」に立ち会うことができる。この地点に立ち会うことは、身体の内側に眠っている振付的思考──運動を読み取る。構造を創造する。変化の兆しや痕跡を探究(トレース)する思考──を呼び覚ます。「身体が在る」状況を見つめる視線へと回帰していく。その「過程」が、「フィジカル・カタルシス」となる。

クリエーションの途中で、私たちは幾度も次の問いを浮かべた。

「踊る暇がある人生にしたくない? ──したい。」

踊るとは、特別な行為である以前に、「身体が身体として存在する時間を享受すること」であると思いたい。「リアルフィジカル」は、その享受を最小の単位から確かめるために必要な状態を指す言葉である。

『フィジカル・カタルシス:ダンス作品第7番』は、「踊る暇を持つ」とは何か──その問いに対する一つの答えを探す途上にある。

2025年11月27日(木)

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク

2025年9月10日(水)10:00よりチケット発売中

Peatix / チケット申込はこちらから

電話:078-646-7044(10:00-17:00)

舞台の外で考える|番外編「照明について」──Dance Base Yokohama「Wings」セミナー:久松夕香「欧州と日本の比較から探る、舞台創作の関わりかた」レポート

|

レポートは何故書かれるのか?

私たちは、舞台芸術の特定の領域を問わない二人組の舞台作家として活動してきた。活動の現場では、しばしば「わかりやすさ」を担保するための分類を求められるが、私たちにとってそれはどうでもいいことである。「わかりやすさ」とはつまり「そのもの」を否定する行為から開始する。「これはきっと何かである」という結果が求められるのだ。私たちはそれを嫌うからどうでもいいとしているのではない。「これはきっと何かである」という状態はすでにあらかじめ存在しているにもかかわらず、それをスルーして分類を開始すること、に重きを置いていないのである。「そのもの」が「そのもの」であるということから思考を開始したい。単に無知ということも当然あるが、既存のジャンル分類や制作過程の「当たり前」を一度取り外し、私たちの「仕組み(メカニズム)」を探し直すところから、クリエーションは開始する。身振りを取り扱う場合も、コミュニケーションを取り扱う場合も、まず最初に疑うのは「これは本当にこのようにしてあるべきものなのか」という「問い」である。

Dance Base Yokohama(以下、DaBYとする)による「世界に羽ばたく次世代クリエイターのための Dance Base Yokohama 国際ダンスプロジェクト “Wings”(以下、Wingsとする)」は、文化庁が創設した「文化芸術活動基盤強化基金」における「クリエイター・アーティスト等育成事業」の一環として位置付けられている。この事業は、若手アーティストや制作者を3年程度継続して支援し、創作から国内外での発表までを一貫して伴走する仕組みを掲げている。支援対象は舞台芸術に限らず広範に文化芸術領域におよび、「新たな芸術の創造」「文化施設の機能強化」「コンテンツ産業の国際競争力向上」などを目的としている。らしい。「Wings」への参加は、私たちにとって一種のフィールドワークのような意義を持ち始めている。ここで得られる情報や人脈、条件をどう活用するかは、あくまで私たち自身の戦略によって変化する。だからこそ、このレポートを書くことは、与えられた場としての「Wings」に対して一方的な「感想」を提出する行為ではなく、私たちから「Wings」を批評的に観察し、活用し、再定義するための行為としたい。

本レポートは、2025年6月27日(金)19:00より約1時間45分行なわれたオンライン形式のセミナーとその質疑応答のアーカイブ映像に基づくものである。このセミナーはオープンセッションとして「Wings」関係者以外にも公開された。私たちは「Wings」クリエイターとして特別に後日アーカイブ映像を視聴し、その内容と私たちの制作活動との関係を踏まえて執筆を開始する。

「文化芸術活動基盤強化基金」における「クリエイター・アーティスト等育成事業」に表される「育成」という言葉。舞台芸術に限らず文化芸術の世界では軽く使われがちな一方で、背後には歴史的な重みがある。戦後日本の文化政策では「人材育成」という語が繰り返し出現したが、その多くは、既存の枠組みや技術体系に若手を適応させるための制度であり、新たな構造や価値観を育てるものではなかった。対してヨーロッパのいくつかの制度においては「Artist Development」という言葉を使用し、既存のフォーマットを破壊して新たなフォーマットを創造すること自体を支援する場があるように見える。はたして「Wings」における「育成」はどちらに分類されるのだろうか。それを判断してしまう前に、私たち自身の戦略によって「Wings」の「そのもの」としての価値を考えたい。

今回のセミナーは、ヨーロッパで活動する照明デザイナーの久松夕香さんを招き、ヨーロッパと日本の制作環境の比較を軸に進められた。内容を雑にまとめると、「舞台創作の関わり」がヨーロッパは「早期関与型」で、日本は「後期関与型」である、という二項対立的な整理ができる。しかし私たちはそれだけを受け取りたいとは思わない。先の「問い」と連なるものとして、その話題が、DaBYと、そして「Wings」において、どのような位置付けを持つのか。それが気になる。このセミナーは理想像をシェアし、その理想像の不可能さに打ち拉がれるためだけのものなのか。あるいは実際に私たちの「育成」のためにやらせたいこととしての布石であるのか。後者の兆しは「まだ」見えていない。私たちが求めるのは、ただ「学び」を得て報告することではない。このセミナーを通して私たちが得た知見とこれからの機会を活用して、何に成るのか、何処へ進むのかを考えたい。そのために、舞台芸術の「照明について」に限らない、「照明」をありとあらゆる芸術領域に関係する要素として広く捉えながら、「学び」を私たちの「仕組み(メカニズム)」に取り込んでいく。

このレポートを書くにあたり、私たちは「なぜ今、照明について語る必要があるのか」という根本的な「問い」を立てる。私たちが求めるのはレポートを過程とした「創造」への接続。そのためにレポートという形式を活用する。私たちにとっての「Wings」自体の意味、価値を問い直す。そこで得た「考え」を未来の活動のための資源とする。それは、能動的な態度として、「育成」される側であるだけでなく、「育成」の構造そのものを設計し直す側に回ろうとする意志でもある。そして、私たちはこのレポートを、2025年3月にDaBYとともに実施した連載「舞台の外で考える」の番外編に位置付けることで、私たちがこの言葉を「誰に向けて書いているのか」を明瞭にすることにした。私たちを「育成」するのは、本質的に私たち自身、そして、貴重な人生の時間を割いてこの文章を読んでいる「あなた」に他ならない。

批評的距離を保つことは、時に歓迎されない行為でもある。現場では時間も資金も限られているため、批評以上に即応性や順応性が重視されるからだ。しかし、批評的な視点を欠いた現場では、無意識の内に既存の制度や価値観を再生産する危険性がある。だからこそ、「そのもの」の価値をどう受け止め、どう翻訳し直すかが重要になる。特に今回のセミナーでは、「現場ごとの柔軟性」や「早期関与の重要性」といった内容が強調されていた。だが、現実には私たちが全てのメンバーと初期から関わっている事例は少なく、むしろ後半になってから関わることが常態化している。もしもDaBYがリアルに早期関与型の制作モデルを普及させたいのであれば、制度設計や予算配分から変えていく必要がある。現場だけに柔軟性を求めても、その柔軟性を支える構造がなければ形骸化してしまうのは明らかだ。私たちが思考したいのは、「日本とヨーロッパ」という大きな主語の比較ではなく、日本国内の特定の制度やコミュニティに対して、「Wings」が何をもたらし得るのか、という具体的な影響についてである。グローバルな比較は魅力的ではあるが、それは往々にして抽象的でもある。現場に落とし込むには如何せん距離が遠すぎる。まずは私たちが立つこの場所、この制度、このネットワークにおいて、クリエーションをともにするメンバーたちとの「関わりかた」をどう変化させることが可能かを考えたい。

以上の視点を共有した上で、私たちは「照明」という言葉を、舞台芸術の文脈から一度引き剥がしてみたい。「照明」は、視覚芸術における構図を定めるだけでなく、物理的な空間の温度や湿度、さらには人間の生理的および心理的反応にまで影響を与えることができる。多角的な視点を持ち込むことで、「照明について」めぐる思考はどこまでも拡張する。私たちがこのレポートを通じて目指すのは、「照明について」を舞台芸術という領域のみに閉じず、「光」が社会や文化とどう関わり、どう変革を促し得るのかを探究することである。そしてその探究の過程で、DaBYの「Wings」を単なる研修と体験の場ではなく、実験と批評の場へと変えていくこと。それこそが、私たちが「Wings」に参加し、このセミナーを視聴し、レポートを書く最大の理由である。

セミナーでは何が語られたのか?

セミナーのタイトルは「欧州と日本の比較から探る、舞台創作の関わりかた」。久松夕香さんが「こんにちは、あ、こんばんは、か。」と、挨拶をする。「ヨーロッパで舞台照明のデザイン業務」そして「照明のチーフ業務」をしている久松夕香さんが、「欧州と日本の比較から探る、舞台創作の関わりかた」について、スライドを用いて知見を共有する場である。「私も正解を知ってるかっていったら、そういう話でもないんですけれど、皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思ってます。」と、前提が伝えられる。

スライドを再生し始める前に、日本で見られる「舞台の作り方」の光景についての一例が照明デザイナーの観点から示される。「作品がある程度出来上がって、通し稽古になって初めて照明デザイナーがやってきて、じゃあ通し稽古見せてくださいって言って、振付家だったり先生なんかが、ここは暗転が欲しいんです、ここはサスいただけますか。って。あー分かりました分かりました。じゃあ、それらしい明かりを作っていきましょうね。っていうような作り方をよく見かけることがあると思うんです。」続く別の例として「もう舞台に入って、舞台稽古になって、振付家の方だったり、お芝居だったら演出家の方がほとんど明かりづくりを進行してしまうようなパターンっていうのもあると思うんです。じゃあ、ここのシーン、じゃあ、SS、上手からのSS、50%頂戴。はい、これ次のキューで。じゃあ変化は5秒ぐらいにしてください。って言って、照明さんがあたかもその演出家、振付家のオペレーターのような。分かりました、じゃあこの明かりですね、じゃあ次のキュー5秒で入れますね。って言って、というような明かり作りをする光景。」という説明が為される。

その他にも様々に「舞台の作り方がある」が、先の2つの例を含む様々な「舞台の作り方」を分類してみたところ、「2つの軸」に「分けれるように考えてる」という。スライドが切り替わる。中央に縦書きで「作品の独創性」と記された画面。文字の左隣には、両端に矢印付きの青い縦線分が引かれている。「その軸の1つが、ここに書いてあるように、作品の独創性。どのぐらいオリジナルな作品なのか。それとも定番寄りの作品なのか。」という言葉に重ねて、画面上の上向きの矢印の上に「独創的」、下向きの矢印の下に「定番」の文字が浮かび上がる。「もう1つの軸っていうのが、それに関わるクリエイターへの依存度なんですけれど。」と言いながら、「作品の独創性」の青い縦線分に対して十字に重なる両端に矢印付きの赤い横線分と、「クリエイターへの依存度」の文字が出現する。そして右向きの矢印の右に「おまかせ」、左向きの矢印の左に「リクエスト」の文字が加えられる。「舞台の作り方」の「マトリクス」が完成した。

「小劇場」は「独創的」寄りの若干「リクエスト」寄り。2.5次元演劇などの「商業公演」は「定番」かつ「おまかせ」寄り。「発表会」は「定番」かつ「リクエスト」寄り。伝統芸能は「定番」寄りの若干「おまかせ」寄りに位置している。そして、先に述べられた「通し稽古で初見」する「舞台の作り方」は、「定番」かつ「おまかせ」寄り、「じゃあはい、OK、組みましょう、って言って見るのは、この右下の枠だと思ってるんです。でも、ある程度形の分かってる、全くびっくりするようなことがないからこそ、通し稽古まで待って参加、で皆さん問題がなくて、稽古を見てもらって、じゃあそれなりにそのようなそれらしい明かりを作りましょう。っていうような形ですね。」対して「振付家が全部デザイン」する「舞台の作り方」は、左上に位置している。「こういうやり方もね、全然悪くない。その作品のパターンによってはそれが一番都合が良かったりもするんですけれど、この関係って、振付家側がこういうものをやりたいです。こういう問題を解決したいです。っていうのを一方的に定義する側で、それを受ける照明家なりクリエイターが、そういう問題を抱えているのなら、じゃあこういう風に解決しましょう。じゃあそこの変化を5秒でしたいのなら、じゃあ5秒でタイムを組みましょう。とか、じゃあここで暗転が欲しいんだったら、じゃあそこで暗転が入れれるように設計しましょう。っていうような、どっちかって言ったら、ちょっとコミュニケーションが一方通行になりがちな形だと思ってるんです。」すなわち、左上に近付くほど「独創性は高いが振付家および演出家主導の指示型」になり、右下に近付くほど「定番的内容でデザイナーおまかせの効率型」になっていく。左下は「定番的内容で指示型の発表会など」。では、右上はどうなのだろうか。

「創造性、ある程度クリエイティビティがある作品。それに加えてその関わるクリエイター、デザイナーにも、おまかせできるだけの技量と、おまかせできる信頼関係とっていうのがあって初めて成立するのがここの右上の枠。」であり、「私は普段できる限り、ここの右上に辿り着けるようなクリエーションを目指しています。」という言葉が続いた。

久松夕香さんは2005年に照明を始め、クラシックバレエの照明専門の会社、様々な舞台の照明を行なう会社を経て2017年に独立。独立後、作品を深く理解せずとも「それらしいそれっぽい仕事」ができてしまう現実に衝撃を受け、「それらしい明かりを出すだけで仕事になってしまう」ことに疑問を抱き始める。その後、親しい振付家や演出家のプロジェクトに自主的に稽古初期から参加するようになる。さらにヨーロッパでは日本よりもデザイナーが創作段階から長く関わる環境が多いことを知り、2021年に文化庁の「新進芸術家海外研修制度」を利用して現在の就職先であるネザーランド・ダンス・シアター(以下、NDTとする)にて1年間の研修を行なう。研修後、NDTの照明チーフ兼デザイナーとして就職する。

というような内容の自己紹介が行なわれたのち、久松夕香さんの現在の役割の説明へと移行する。日本では「照明」が図面作成、機材手配、キュー整理、仕込みおよびフォーカス、本番のオペレーションまで幅広く担い、舞台監督や制作も多くの業務を兼任している。一方ヨーロッパでは、「プロダクションマネージャー」が存在し、照明、大道具、音響など舞台全体の技術面や予算、スケジュール管理を一括して行なう。場合によっては「キューマスター」が全てのキューをまとめる役割も担う。そのため、ヨーロッパの「照明チーフ」の業務は日本より範囲が狭く、本番に関わる実務中心となる。また、「照明デザイナー」などを擁する「クリエイティブチーム」と、舞台監督や「照明チーフ」などを擁する「テクニカルチーム」は明確に分かれ、「照明デザイナー」は「テクニカルチーム」ではなく「クリエイティブチーム」の一員として位置付けられている。この構造が、日本との大きな違いである。

こうした構造的な違いを踏まえた上で、NDTでの制作プロセスが紹介されていく。NDTでは大規模作品の場合、1年前から1年半前に制作が始まる。30分程度の中規模の作品でも、およそ8ヶ月前には本格的な準備が動き始める。最初の段階では振付家との顔合わせが行なわれ、作品の構想の有無にかかわらず、振付家の背景や創作の原動力、興味の対象を知ることが重視される。過去作品や関連する文学、映像作品を相互に提示し合い、共通のイメージや言語を形成していくのである。この時点で「照明デザイナー」は単なる「スタッフ」ではなく、作品世界をともに構築する創作者としての立場を明確にしていると言える。稽古前には予算と機材の調整を兼ねた仮の照明プランが提出されるが、ムービングライトを多用することで後の変更にも対応できるようにする。稽古が始まると、可能な限り初期から現場に通い、振付や動きが生成される過程を観察し、その意図を共有する。稽古場で浮かんだ明かりのアイデアはスケッチとして蓄積し、振付家との対話によって修正および発展させる。コミュニケーションは一方通行ではなく、双方の発見を促すための反復作業となる。舞台稽古は本番の2、3週間前から始まり、トリプルビルの場合は1作品に割ける時間が数日に限られる。それでも長期間の準備によって、この段階は「試作」ではなく「完成に収束させる場」として機能する。ヨーロッパでは初日が完成の到達点とされ、その後クリエイティブチームが現場を離れる場合も多く、日本のように千穐楽まで精度を高め続けるような文化とは異なる。

作品が初日を迎えた後の展開には主に3つのパターンがある。1つ目はツアー公演。NDTでは初日後1、2ヶ月で数十回の上演を行ない、繰り返しによって参加者の解像度が上がり、作品が真に完成していく。上演数の多さは作品の命を太くする重要な要素である。2つ目はフェスティバル参加。ガラ・コンサートやコンペティション形式では特別な照明セットが組めないことも多いが、それを前提にシンプルに作るべきでは決してない。むしろ初演時は、再現不可能でもいいほど作り込み、後から核心部分を抽出する方が有効で、その翻訳には信頼できる「照明デザイナー」が不可欠である。3つ目は再演。NDTでは1、2年後の再演時に振付家やデザイナーが戻らず、リハーサルディレクターや「照明チーフ」が資料を基に復元することが多い。再演を前提に作る意識は、余計な要素を削ぎ落とし、作品を長く生かすポジティブな作用を持っている。

久松夕香さんは、振付家と照明デザイナーなどのクリエイターとの関係は、舞台に上がるずっと前から始まるのが理想であり、信頼関係があれば振付家が全てのデザインを抱え込む必要がなくなると述べた。長期的な協働を重ねることで、双方は作品の文脈やテーマをより深く共有できるが、必ずしも同じチームで作り続けることだけが正解ではなく、テーマやコンセプトによってメンバーを変えることも有効だとする。初めての顔合わせでも、十分な時間をかけた事前のコミュニケーションが、誤解や時間不足による突貫的な対応を防ぐと強調した。また、日本とヨーロッパの「舞台の作り方」の違いを紹介しつつ、どちらが優れているという単純な比較ではなく、双方の「いいとこ取り」をする姿勢が重要だと述べた。海外に作品を持ち込む際は、現地のやり方に単に合わせるのではなく、独自の方法論や文化的背景の「違い」を強みとして活かすことが肝要であり、その「違い」を恐れず作品や対応に反映して欲しいと締め括った。

私たちは何をしているのか?

私たちは今、「照明」という言葉をどのような意味で切り取り、取り扱っているだろうか。「照明」は単なる「光源」に非ず、本来「照明」とは人間の感覚、知覚、文化、環境と深く結び付いた「現象」であると考えていきたい。今回のセミナーを契機に、これまで以上に「照明」を「舞台芸術の技術的手段」としてではなく、「体験を構築するための普遍的なメディア」として捉え直し、私たちの「舞台の作り方」すなわち「仕組み(メカニズム)」に組み込む必然性を強く感じている。

映画における照明を考えてみる。舞台とは異なる制約と自由を持つ映像の現場では、カメラが捉える光の感度や色域に合わせたライティングが求められる。照明は映像ジャンルの美学や物語構造に直接的に作用し続けてきた。ゲームではどうだろう。リアルタイムレンダリング技術の進化によって、プレイヤーの行動や時間帯に応じた動的な光の表現が可能になった。光はインタラクティブな体験の感情設計と直結している。これは舞台における照明の在り方とも似ている部分がある。美術館での展示やインスタレーションでは、作品の保存性と鑑賞性を両立するための照明設計が求められる。紫外線や熱を避けつつ質感や色彩を忠実に伝達するための、緻密な光の操作が行なわれる。照明は「見せる」ためでなく、「守る」ためにも機能する。舞台における光も、観客の感覚に働きかける「表現」のためのみならず、出演者や空間そのものの安全性を確保するという役割を担っている。拡張していくとどこにでも「照明」が存在していることがわかる。都市や環境デザインにおいて、光は防犯や交通安全といった実用面に加え、都市のアイデンティティや観光資源としての価値を持つ。光の色や強度が、街の雰囲気や人々の活動のリズムすら変容させる。この視点を舞台に取り込み、あらゆるサイトスペシフィックを「そのもの」として舞台化できるかもしれない。

照明の歴史は、技術革新の連続であると同時に、人間社会の変化と密接に関わり続けている。古代の松明やオイルランプは宗教儀式や権力の象徴として存在し、中世ヨーロッパの大聖堂ではステンドグラスが自然光を演出し、信仰心を高めた。近代にはガス灯や電灯が人間の夜間活動を拡張し、都市生活を変えた。照明は常に文化的および社会的な変革の触媒だったのである。この文脈を踏まえると、舞台芸術における「照明」を単なる要素の一つまたは補助的要素として捉えるのは大きな誤りであることが明確にわかる。「照明」を起点とする作品の設計が、これからの時代においてより作品の固有性を強化することに繋がっていくだろう。

こうして思考を続けていると、「照明」はあらゆる領域、時代を超えて、人間の体験をデザインし続けてきた共通の要素であることを実感させられる。今回のセミナーで得た最大の教訓は、「照明」を専門領域や特定の役割に閉じ込めず、「違い」を前提とする異分野や異業種の知見をクリエーションに統合する姿勢そのものが創作の戦略になり得るということである。私たちはDaBYの「Wings」を、単なる知識習得の場としてではなく、こうした異分野的な「照明観」を実際の創作に組み込むための試験場と位置付けたい。セミナーで紹介されたマトリクスの「右上」のクリエーションを目指すには、何をすればいいのかを考える。私たち自ら「関与」の在り方を設計し、新しいモデルを提示していく。その第一歩として、『ダンス作品第3番:志賀直哉「城の崎にて」』を創作している。

私たちは何をしていたのか?

今回のレポートを通して改めて確認したのは、「照明デザイナー」の立場から論じられた「舞台の作り方」および「舞台創作の関わりかた」は、直接的に私たち自身の創作姿勢と深く関わっているという事実である。例えば、久松夕香さんによって示された「(上演する場所によって特別なセットが組めないことがあるが、それを)前提にシンプルに作るべきでは決してない。むしろ初演時は、再現不可能でもいいほど作り込み、後から核心部分を抽出する方が有効」という指摘があるが、『ダンス作品第3番:志賀直哉「城の崎にて」』は、国内外での発表を目指し「ツアー前提でなるべくコンパクトに作る」ことを当初より意識しており、その前提をチーム全体で共有して受容できているものの、それは久松夕香さんの指摘とは対照的な意識であることがわかる。その上で私たちは何を取捨選択すべきなのか、が問われている。今回のセミナーで得たヨーロッパと日本の比較の知見は、その「問い」を考えるための入口でしかない。重要なのは、知見をどのように私たちの制作戦略へと翻訳し、現実のプロジェクトに組み込むかという点である。与えられた条件に適応するだけでなく、枠組みそのものの「仕組み(メカニズム)」を作る姿勢で創作を続けていく。ヨーロッパにおける「早期関与型」のモデルもあくまでひとつの参考例として捉え、私たちの創作を通して日本の現場や制度に則した新たな実践という形で応用および定着させられるかを考えたい。その意味で、今回のセミナーは知識を得る場であると同時に、次の実践へと踏み出すための「問い」を獲得する機会だった。

「照明」を始点とする議論は単なる技術論ではない。制度、経済、文化、身体感覚と密接に結び付いた総合的な問題であり、そのいずれも切り離して考えることはできない。このセミナーを通じて私たちの創作環境を批評し、再設計する必要がある。「Wings」が目指す具体的な制度としての価値は「まだ」見えていないが、その状態は自主的な設計と提案の余地があることを意味している。「育成」を受動的に享受するのではなく、能動的に介入し、私たちの成長と現場の構造改革を同時に実現することこそ、本来の「Artist Development」ではないだろうか。『ダンス作品第3番:志賀直哉「城の崎にて」』で、どこまでその姿勢を具体化できるかはわからない。作品世界の理解を深めた「照明デザイン」。観客の体験全体を視野に入れた「上演デザイン」、そして制作過程そのものを再構築する試みを複合的に捉え、私たちの創作領域を拡張するための実験に臨みたい。

今回の久松夕香さんによるセミナーは、「舞台の作り方」における人と人との「関わりかた」に焦点を当てていたが、その「関わりかた」を経て完成される実際の「表現」がどのようなものになるのか、非常に興味深く、好奇心が湧いている。今後の機会があれば、そのような点についても知見を伺いたい。そして舞台芸術に限らず異分野における照明の価値についても、独自に知見を広げていきたい。本レポートは、その出発点である。全ては「次」の一手であり、私たちは、私たちの「次」に期待し、選択し、実行していく。

2025年8月21日(木)

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク

助成:文化芸術活動基盤強化基金(クリエイター等育成・文化施設高付加価値化支援事業)|独立行政法人日本芸術文化振興会

これまでの「舞台の外で考える」

第1回「演出補について」

第2回「滞在制作について」|Dance Base Yokohama

第3回「喪失について」

第4回「企画について」|Dance Base Yokohama

再生|セルフレビュー|瀧腰教寛:私が見た(い)再生

緊張していた

昨年の12月の出演者、8名から再生をつくる

昨年の時点でわかってはいたが、その緊張は、妥協は許されないという、こと

(舞台は、手を抜こうものなら、全てが壊れ、観客からも見放される厳しい場所であるからということと、8人で演った再生が、噂に聞いてた通りの体力がいるものだから、それを一人で演るということへの体力勝負に対しても手は抜いたら終わりだということ)

クリエーションの場での気を抜けない、真剣、抜き身であること

使い切る準備はいいかということ

ほとんど、最後まで

終わってからも

7人の残像を追っていた

フィジカル・カタルシスで、一緒に作った共演者がいない

とまっているとき

うごいているひとが、いない

じっさい孤独を噛み締めながらいた

目で、追っていた

(最終的に、演出指示が入り

そこに残像はいないようにスイッチすることになった)

演出の指示で目で追うこと見ることは、やめたが、孤独をなおさら、かんじていた

負荷のかかるもの、体力的にハードなものは、

だれかがいると、頑張れる

気が紛れているのかもしれない

一番初めに一人で通すとき

とアトリエPentAで、小屋入りの、とき初めて

通すときは、また緊張したのを覚えている

Photo by Takahiro Takigoshi |

稽古の前に(再生以前)

12月の一年前に声がけがあったとき、その後すぐ、

地元で震災があった

そのとき、金沢に行けたとしても交通機関は

ほとんど壊れており、地元にいけなくなっていた。

行ったところでだったが、

ひたすら、気持ちがグラグラした状態で祈るようにいた。

スペースノットブランクに、出演する際、近年は曲を作って、持って行く。

それには深い理由がなく、最初はただ舞台上で上演中に曲を演奏したり、歌ってみたいという無邪気な気持ちからだった。

フィジカル・カタルシスの際、ふと、同じことを稽古場の帰り道に口に出したら、「やりましょう!」と言ってくれて、最初、自分の脳みそがついていかなかったのも今では、思い出です。

作ったものはそのまま採用されたときに、ほんとに嬉しかった、楽しかったのを覚えている。

曲をひいてみたい、演奏したいと言うと、だいたい、やりましょう!

という人は、冷静に考えてもなかなか、いないと思う。それは、やっぱり

演出家だから、ありだとおもっても、かんがえさせてくれ

ということが今まで何回かあった。

だから、曲のことだけではないが、こちらからの提案はだいたい、まず、受け止めてくれ、8割以上は、アイデアを採用してくれているそのことがまず嬉しく、と同時に、そういう風に自身の作品に根幹のようなアイデアを受け止め、採用し、作品の一部にしていくクリエーションを経験できていなかったのかもしれない。(スペースノットブランクとの出会いは、自分にとっても本当に幸福だと思う。)

その後、演奏は2024年に上演した『セイ』このときは、

池田亮さんのテキストを身体で、理解するというか、

テキストを身体に入れるために、クリエーションのための準備として

テキストから得たことと、テキストの一部をつかって、

いっかい、曲を作ってみようというつもりで、行ったものだった。

そして、そのとき、作った7曲も、そのまま、ソロライブシーンとなって作品に組み込まれた。

今回はセイの時に近かった。

再生のことは、ほとんど知らなかった。友人の俳優や中澤陽さんから、内容について少し教えてもらった所から曲作りを始めた。

やはり、自分にとっての再生や死生観からはじめるしかないと思った。

そして、2024年の元旦に起こった故郷の震災のことで頭がいっぱいになり、そこに住む人、住んでいた人に対して思いながら曲が出来た。

7色/SUNという曲。

意味内容については、あまり記述したくない。ただ、祈るように、そして、願うように 出来た曲だった。

安易かもしれないが、再生というタイトルが、そのことに一年かかって、くっついて離れなかった。

(その頃、大学の恩師に会ったが、人の心や身体を癒すことで、また癒やしている方も癒やされていく、再生されていくという言葉を聞いた。本当にその通りだった)

Photo by Takahiro Takigoshi |

再生公演日 〜(詩)レポートに、替えて〜

11階の空から街を眺める出島の、方と反対側の坂が見える

ここで、起こった一瞬の閃光

血の跡、叫び声の残響

塗り重なるようにして聞こえて、消えた悲鳴は

その風景は、写し取っていないかもしれない

曇りの隙間から漏れる若干の光に、照らされるその家家や

街が、泣いていた

Photo by Takahiro Takigoshi |

ここでまた再生の所感 〜内容かぶりあり〜

この再生は、原作者の多田淳之介さんが用意し、スペースノットブランク版として、小野彩加、中澤陽の二人がそこから、特にフォーカスした生と死の循環のテーマがあるが、

瀧腰のパーソナルな面が舞台表に出ていると思っている

震災が起きた、地元、能登に思いを馳せた曲、

都市に捧げたブルース

過去の行き詰まりから、自分に捧げた応援歌または、ブルース

スペノ版再生の初演を経て出来た再生のテーマ

(ここまで、書いていて

とても主観的で、どこまで読者に伝わるか心配ではあるが、)

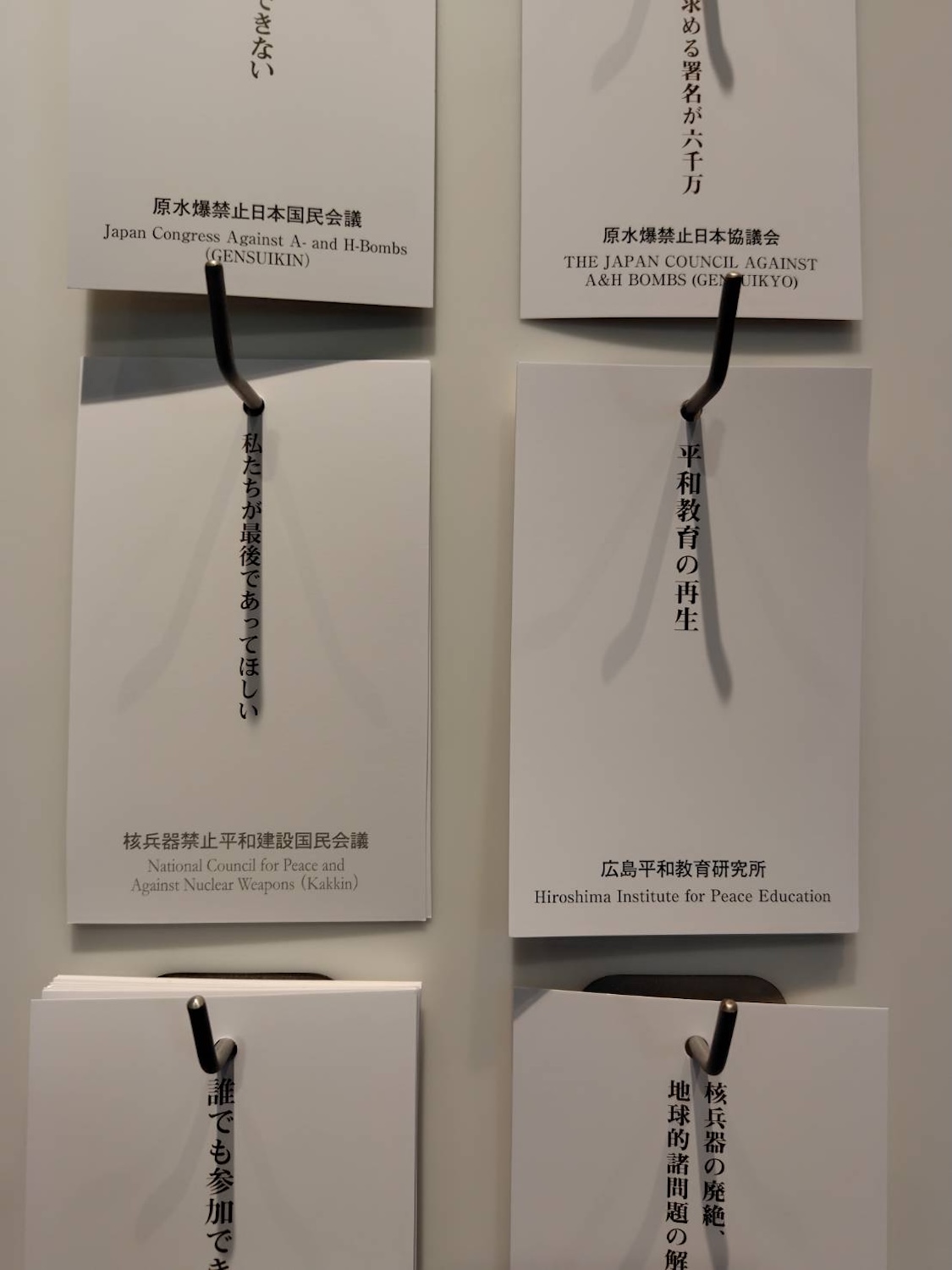

祈ろうというのが、恥ずかしげもなく包み隠さず言うと、長崎の上演で意識していた。

50年の間にもいろんなことが起こったが、その前の気の遠くなる長い時間までもその場所で生きていた人がいる

その気配は、少なからず、想像や、思い込み、思い違いも含めて感じる時がある

僕が感じた長崎の街は泣いていた

そこにどうしようということもできないが

思いを馳せ、

そこに、生きていた人、生きている

人、に寄り添う、敬意を抱く、黙祷を捧げるような気持ちで長崎滞在と上演を過ごした

言葉に書くことでないことは、承知している

意味に回収されてほしくない

上演を見たときは、面白く

何かの場面や曲や感触が残り

ふとしたときに思い出してくれるくらいがちょうど良い

Photo by Takahiro Takigoshi |

舞台上から見る上演 〜本当は、もう少し書かなければと思う自分がいる〜

だから、長崎では、ある場面でのコールレスポンスや、言葉に対して、頷きや、

手を上げてくれたことが、とても嬉しかった。

なんて、素直な人たちなんだろう。

もてなされていたのは、私なのかと思った。

三回繰り返すこの上演は、事前に三回繰り返すことは自明で、毎回ちゃんと三回、頷くし、レスポンスを返してくれていました。完全に客席も出演していた。

一人ではなかったです。

Photo by Ayaka Ono Akira Nakazawa Spacenotblank |

長崎のフッド

初めての土地へ行けば、必ずと、言っていいほど、土地ならではの食べ物は最低2つは食べ、地酒と地ビールは必ず飲む

観光化されていない

地元の人に愛されている場所が好ましい

たまたま入ったBarで、東京帰りのお姉さんが、戻ったと盛り上がっていたBarに、いた

皆地元が、大好きで、先輩後輩の流儀を重んじ、長崎くんちの話で盛り上がっていた。

港町特有のオープンな気質もあるかもしれないが、この街を支えている元気な人を見れて良かった。

長崎は、顔、ちゃんぽん、フッド、キリスト教

↑曲にできるかな!?

他の地域でも行いたい。

私の出身県、石川、地元能登

多田さんが、これまで上演してきた三重やいろんな地域でもどう受け止められるのか見てみたい。

もし、別の地域でこの再生をやるとしたら、

僕はどう変わるのだろう。

街ごと、地域ごとに心持ちは、変わるんだろうか?

そこは、再生日記として、

記録していけばよいとして、また旅の始まりの、予感と、願いを込めて締めたい。

Photo by Takahiro Takigoshi |

あれから(長崎再生から)三ヶ月

その間にいろいろあった、

福岡、台湾、京都とクリエーションで経験している

俳優にとっては、本質的な演劇、演技の共通項はみいだせるが、

今ここが、すべて、げんざいをどう、生きるかにフォーカスをあてると

あの再生、一人再生長崎が、どういうことだったか

その特異点をあげたい

スペノでの私にとっての特別な時間(それはすぐ古くなるかも、なるべくするのであろうとも思う)

個人主義と集団創作の相性は悪く、その功罪というか、歪は社会のトップニュースを見れば、想像は容易いと思ってしまう。

しばられること、

集団でふるまう、

不特定多数の観客の視線、磁場にさらされるということ

の中で、

いいこぼしがあるが、ひとまず、言い切ってしまうと

演劇はこれから、可能なのか、その希望をスペノの稽古場に感じる

間、はざまの中で、個、パーソナルとコミュニティの共存がデザインされているのでは、

私は、スペノと共に創作すると

個人的な欲望(演技においての目標、課題の意味も含む)

を達成していると毎度感じる

個としての生理感覚、生存感覚を尊重されている

また、こういうことを、したいとおもったら、

気づくと、それを、やっている

という感覚になる

過去の、新劇から続く文脈の演技、演劇のフレームであれば、それは、まず、捨てられる、捨てて然るべきとされる

それは、台本や、他者の想像を邪魔すると考えられるからだ。

それもわかる

わかるが、

今、それが、息苦しさ、窮屈さになっていやしないか

初めてわたしが、

見た演劇の記憶はプロセニアムでの気恥ずかしい体験だった

俳優はがんばる。

それは、見るものにとって関係なく、感じる。

分断と個人化が、進み。

けど、つながりをもとめるなかで、どちらともつかない

どちらにもつく

交差点というか、駅? の、ような場は必要で

それをちゃんと受けているように感じる

再生の話からズレてしまった

一人の再生があると、したら

人口何万人の再生があってもいい

Photo by Takahiro Takigoshi |

長崎の再生に寄せて 〜再生の唄〜

あれから何年たったのか

また、遠いところに来た。

日付を見るとまだ、4ヶ月と半分。これを昔ととらえるか、最近と捉えたらいいか、わからない。

あれから何年たったのか

また、長崎に来た。

大浦天主堂には入らなかった。

(浦上天主堂には入った)

ロザリオは今も引き出しに眠っている

あれから何年たったのか

舞台をはじめて、また、舞台にいた。

あれから何年たったのか

何年も経っていない

3ヶ月前にいた

人はいない

あれから何年たったのか

隠し扉の先の

若い長崎の集まりは、絆が深く。

くんちを誇りに思っていた

故郷の能登の人の顔が浮かぶ。きっと馬が合うだろう

何年か経った、あれは、だいぶ朧げになってしまったもの

はっきりとしたもの

それらが、融解してしまって

あの時とこの時も、もう融解し始めている

これから、先、一人でも三人でも、四人でも、八人でも、

重ねた時間、重ねた、空間は、目にはうつりそうにないし、残らなそうだけど、

きっと匂いが残っていることだろう

未来で、匂いたちが重なるところを遠く眺めて

これからまた訪れる土地へ

そのとき私は目を瞑っている

どこかに、いれたい↓

あれから何年経ったのか

同じことをまた、繰り返している

これから何年経っていくのか

同じことをまた、繰り返していく

Photo by Ayaka Ono Akira Nakazawa Spacenotblank |

スペースノットブランク『再生』長崎公演レポート? ルポ? リポート

〈旅と演劇〉

多田淳之介さん原案の今回上演したこの演目『再生』は

2006年に東京は小竹向原にあるアトリエ春風舎にて初演を迎えた。以後、再演の数は現代演劇としては

珍しく、日本の再演数が上位にいくくらい(所感なので、根拠は全く無く、印象と噂だけなので、お許しいただきたい)

再演を重ねている。

それも関東圏の都市部以外の場所で現地在住の俳優とその場所だけのver.を作り、再生と多田淳之介さんの跡と残り香はたしかに残っている。現に長崎でもそうだった。(アトリエPentAの福田さんは多田さんと古い知り合いで、今回、わたしたちの再生を見に来てくれた方の中には、再生という演目は知っているけど、見たことがなかったので、楽しみにしていたという声を聞いた。わたしたちの公演はオリジナル再生ではないが、鑑賞して満足した声を聞いた)

話は逸れたが、戻したい。

再生や多田さんが、東京、首都圏以外で、残してきたものが、なにか?

旅と演劇、

東京、首都圏以外で、やる意味、

演劇を通した旅、

旅の中での演劇、

旅を通した演劇、

旅する演劇、

について考えたい。

トピックは荒いが、旅公演、

そして、東京、首都圏以外での演劇についてかもしれない。

演劇は、東京で行ってきた

つくってきた

それを東京、首都圏以外で行うとはどういうことか、

考えたい。

その土地土地で、特色ある文化、食文化、生活様式、歴史があり、その中で育まれてきたものがある。

その土地で作られた野菜や、風土に影響された食のように、演劇もまた同じではないかと考える。

しかし、

私達は余所者として、長崎で、公演に伺った。公演で長崎に伺った。

この2つの方向、言葉の中になにかあるものを少し考えたいとも思う。

これから、演劇を舞台と置き換えてもよい

現代の日本では、舞台、演劇はマイナーなものとして、大衆に捉えられている。これも印象だが、あながち間違ってはいないはずだ

マイノリティのものにほぼなっていると言ってもあながち外れてはいないのではないかと思う。

(私は出身地の能登(七尾市の方です)でも、6年ほど、演劇に関わる活動、演劇を通したコミュニティ、場づくりの活動を行っている。とりわけ、七尾市には能登演劇堂という劇場があり、そこでは、かつて演劇でのまちづくりと、観光資源として、自治体が本気で力を注ぎ、劇場、市民劇団、演劇コースがある高校まで誕生した。私はその町の出身である)

だから、なおさら気になる。演劇とは、なにか。ヨーロッパの歴史、文脈から派生し、私が今、関わっている演劇って、なにか。本当に必要だったのか、そして、それは、本当にまちづくりになりえるものだったのか

答えを求めてか、証明しようとしてか、

それを何かしら、追っているところもある気がする。つくづく呪われていると思う。

日本全土には祭りがある。東京にも全国にも、わたしの地元にも。そこには、日本の芸能のルーツである、もの、そして、

劇場文化がおこなってきたコミュニティ、場が、日本のオリジナルの仕組みとしてあり、直感的に、祭りに現代演劇は、勝てないと思ってきた。

ここで、気付く。

場作りと、作品を分けて考える必要がある。

しかし、英語のtheaterは、この2つが同じだ。そして、日本の祭りも、神輿もあれば、踊りや神楽など、パフォーマンスの意味も含み、そして、神事も時には。

ここまで、すごく雑に線を引いた。

そして、これから、わたしたちの再生、

多田さんたちのやってきた再生についてだ。

旅の話になるか、、

不安だ。

演劇は死んでいるといろんな人が言う

だから、面白い、すごい場づくりと、面白いすごい作品は、普通に結果的に演劇や劇場文化を再生しているということになるのではないか?

(結局、膨らませられていない、、)

・ホテルから見た長崎の町は、泣いていた。歴史。消えては生まれて消えた人の面影、気配。

わたしはそれに敬意を払いたかった。

・食、アジフライが、名産という、結局おぼえていないが、

魚、ちゃんぽん、

世界初の麦焼酎「壱岐」最高だ。味や感覚をそっくり言葉にはできない。

けど、その土地の味だと思う。たしかに長崎を舌で、体で感じた気がした。なにせ、体内に取り込み、そこに住む人も同じものを食べている可能性が高い。

・Barで出会ったブラザーフッド。平均25歳くらいの地元の若者客で賑わうBarに偶然入った

そこでは、長崎くんちに出ていることを誇りに思うと、一人の若者が隣で、真っ直ぐな目とキラキラした目、そして、とても楽しそうに、誇らしげに熱く、長崎くんちについて語ってくれた。

とても厳粛な気持ちになるのだと。そして、それを語る目はとてもピンッとして真っ直ぐで、熱気を帯び、こちらまで、なにか心をつかまれる。

東京はとても遠く、文化圏が、わたしが知っている、それまで

訪れた日本の街とは、かなり違っていた。

東京からたまたま帰ってきた、仲間がそのBarに訪れた。5時間前まで東京だったらしい。

・飛行機の時差。

消えた。時間が、計測できない時間がたしかにある。

そのことを飛行機に乗るたびに考える。

雲の上。

ここまで、箇条書きに書いたが、

旅は、経験。(と、言葉がふと出た)

日常の時間とは、別の刺激と出会いがある。時間や作業をこなすでなく、

全てに紙一枚、異文化が入る。

仕事であれば、その土地の作法に

チューニングする

現に今回、チューニングしていた。口からも視覚からも、全身で。

・浦上天主堂

マリアの首の歌碑を見た。ケロイドのマリア像のレプリカ。

長崎原爆資料館、そこは凄まじかった。

泣いた。歴史、いろんな人が、経験してきた中、今、そこで、見た叫びのような物が、耐えれなかった

今も戦争は起きている。いろんな悲しみや叫び、痛みは、止まらない。

爆心地では、頭痛がした。

声なき声が聞こえるようなピーンとした、空気が上空に聞こえた気がする。

ただ、祈るばかりだ。

私の地元中学校の同級生は、その後、自殺した話を聞いた。東京、首都圏以外では、東京でもそうだが、

そこを救えるもしくは、その判断に至らない可能性を演劇や劇場は秘めていると思っている。だって、この世界にいることの鎖から解き放たれることがある

気づきがある。

社会から何歩か引いた関係性でいられる出会いもある。

(多田さんの再生は集団自殺の現場を描いている

そのことを思い出す)

僕は演劇に救われている。

まっとうに生きれないなと気づいている。もう40歳になりました。

使命ではない。

遊びや、自由を求めたい。

縛られない場、解放される場所。

旅もまた、そういう社会的な時間から解放される時間である。

わからない、

今回の再生も今後、いろんな場所でやれることを願う。

人は、一人ではないが、死ぬときは一人。

誰かも言っている、

誰かの言葉を引用したいが、みつからない

一人になるための場所であり、

一人になれない場所。

一人になるための旅。

長崎での再生はそのようなことを今思う。

Photo by Junnosuke Nishi |

瀧腰教寛 Takahiro Takigoshi

俳優。石川県七尾市出身。

2007年から2018年まで劇団〈重力/Note〉に参加。

2019年より、石川県七尾市にて、演劇を学ぶ大学生の能登滞在制作「ノトゲキ」の運営とコーディネートを行なっている。

近年は俳優として、新聞家『失恋』『フードコート』、小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク『言葉だけでは満ちたりぬ舞台』『フィジカル・カタルシス』『すべては原子で満満ちている』『ウエア(原作:池田亮)』『氷と冬』『セイ(原作:池田亮)』、武本拓也『庭の話』、ノトゲキ番外特別上演『能登版・銀河鉄道の夜(原作:宮沢賢治 / 構成・演出:中村大地)』、譜面絵画『Terra Australis Incognita(横浜ver.)』、BEBERICA theatre company あかちゃんとおとなのための舞台芸術・ベイビーシアター『What is Like?』『物語を旅する ~お空のせかい~』、屋根裏ハイツ『ここは出口ではない』『パラダイス』『父の死と夜ノ森(作:松田正隆)』、山本伊等『配置された落下』、ルサンチカ『エンドゲーム(作:サミュエル・ベケット)』、お布団『アンティゴネアノニマス‐サブスタンス/浄化する帝国(原案:ベルトルト・ブレヒト)』などの作品に参加している。

舞台の外で考える|第3回「喪失について」

|

「舞台の外で考える」は、小野彩加 中澤陽 スペースノットブランクがこれまでの活動を軸に、上演の枠を超えた視点から思索を展開する連載である。連載は、小野彩加 中澤陽 スペースノットブランクとDance Base Yokohamaの共同で実施され、各回ごとに両Webサイトを交互に往来しながら進行する。実験的かつ内省的に、舞台芸術に関わる多様な側面を探究し、アーティストと創造環境の新しい関係性を浮き彫りにする。

舞台の外で考える|第1回「演出捕について」

舞台の外で考える|第2回「滞在制作について」|Dance Base Yokohama

舞台の外で考える|第3回「喪失について」

舞台の外で考える|第4回「企画について」|Dance Base Yokohama

の喪失

これは非常に内省的で、抽象的で、誰のためにもならないような内容になってしまうかもしれない。と思って書き始めている。私たちが喪失を嘆いているようにしか読めないかもしれない。けれども私たちだって何かを思いついて途中でやめたことはあるし、それによって迷惑をかけてしまった人たち、喪失感を与えてしまった人たちがいないわけではない。これは戒めとして書くのかもしれないし、私たちの無価値な吐露として、読んでも読まなくてもいいものになってしまっているかもしれないが、どうか、そういう疑いに蓋をして、単に事実を綴り、共有することが今は重要だと思っているのだと思い込んでもらえれば幸いである。

大抵の「やりたいこと」は「やれないまま」終わる。それは失敗などではなく、そもそも「本来的にやりたいことではなかったのだ」と腑に落ちる場合がほとんどである。例えば、KYOTO EXPERIMENT 2022のメインプログラムに招聘いただき、私たちは劇作家の松原俊太郎とともに、その時点における最新作『再生数』を提案した。それは、舞台を創りながら同時に映画を創るというような舞台で、予算の掛け方も積極的だった。実際にやってみると映画というよりもテレビの生放送を創った感じに近かったが、勘定してみると、それまでに創ってきた舞台の倍以上のお金が掛かるものであることがわかった。予算案をKYOTO EXPERIMENT側に提出した際も、「思ったより高かった」というリアクションを受けた記憶がある。そして、「ああ、きっとこれは本来的にやりたいことではなかったのだ」と強く思い込み暗示をかけることで、「やらない」選択を一度は取ろうとした。しかし、オンラインミーティングで「内容を変更しようと思っている」ことを相談すると、contact Gonzoの塚原悠也さんが「やりたいことを全部やってみたらいい」と言ってくださった。この連載では、さまざまな私たちと関わりのある人々を登場させていきたいが、エピソードとして登場する方にはビッグ・リスペクトを前提の上で、掲載にあたりできる限り事前の確認もしているので、安心して読み進めてほしい。「やりたいことを全部やってみたらいい」、その言葉に強く背中を押されて「やるぞ」と意気込んだは良いものの、実際にやってみるとお金が掛かり過ぎて本当に引退するしかないかと思った。「やりたい」ことを「やる」ことは、もう「何もやれなくなる」可能性を秘めている。しかし今となっては「やってよかった」と言える。だから、塚原悠也さんには感謝している。その翌年の『ダンスダンスレボリューションズ』のクラウドファンディングの際、応援コメントとして「まじで期待しています!! 思いつくこと全部やってほしい。」と言っていただいたのも、contact Gonzoの塚原悠也さんだった。ここにこういうことを書けるのは、私たちと塚原悠也さんの関係性がある程度出来上がっているから、と思われるかもしれないが、たぶんそこまで塚原悠也さんと私たちは親密ではない。それはさておき、「やりたい」ことを「やらない」選択をできるのは私たち自身であり、やってどうなるかわからずとも「やる」選択をできるのも私たち自身である。ということを学んだ、と言いたい。「喪失」とは、「私たちが誰かに機会を奪われてしまう」ことではない。「私たちが機会を取捨選択すること」である。あってほしい。

再生数|KYOTO EXPERIMENT 2022 2022年10月 ロームシアター京都 ノースホール 提供:KYOTO EXPERIMENT 撮影:中谷利明 |

次項の前置き

ここから、私たちが受け持っていたPARAのクラス「上演デザイン論」が無くなった話をする。これはPARAに対して問題提起をするものではない。私たちが、現代の日本において芸術活動をしている中で起きた出来事を紹介するという目的で書かれるものである。「上演デザイン論」を受けようと思っていただいた皆様。そして、「上演デザイン論」を実施する機会をくださった皆様に、心から感謝している。「こういうことがあった」と忘れないためのモニュメントのようなものであり、それは私たちのためのものである。いつかこれを読むかもしれない未来のアーティストのためであるかどうかは、その時に本人たちが判断してくれたらいい。

PARAの喪失

PARAとは何か。残っているWebサイトから飛べるLinktreeには、「東京・神保町にあるアートスクール併設のオルタナティブスペース。演劇、ダンス、現代美術、人文、哲学など、ジャンルを越境したプログラムを展開しています。」との記載がある。私たちはそこで「上演デザイン論」というクラスを持っていた。その前には、インタビューシリーズ「公演を立ち上げるときに創り手(たち)のしていること」という企画にゲストとして参加したことがあった。その後、クラスを持つことになった。

「残っている」というのは、PARAがすでに終了しているからだ。PARAのWebサイトに残されているのは、「誠に申し訳ありませんが、2024年11月25日をもって、PARAの全事業を停止することを決定しました。」という言葉だ。上演デザイン論の全貌は以下の通り。

・・・・・・・・・・

PARA

上演デザイン論

概要

この度、PARAにて、小野彩加 中澤陽 スペースノットブランクによる、「上演デザイン論」クラスを開講いたします。私たちが舞台作家として上演をつくる際に行なっている、「上演デザイン」と考え得ることのできるディレクションとクリエーションの在り方について、知識と経験を共有します。全8回のカリキュラムでは、「上演デザイン」の実践と講評を往還しながら、本クラスのために集まるひとびと独自の判例を積み上げます。あらゆる制約との付き合い方や、「演出」という職能の価値についてなどをディスカッションしながら、参加者の皆様それぞれの「上演デザイン論」を構築していくことを目指します。集中制作期間では、参加者の皆様それぞれの論を前提としながら具体的な「判断」を実践するために、小野彩加 中澤陽 スペースノットブランクによる「上演デザイン」を実際に体験いただき、全体でひとつの上演のクリエーションを行ないます。皆様の役割は総合的に「演出(ディレクション)」と呼ぶことになる予定ですが、上演が安全にデザインされるための細部の調整は私たちが責任をもってつとめますので、安心してご参加ください。本クラスのさいごには「成果公演」としての「上演」を行ないます。よろしくお願いいたします。

全8回

2024年8月4日(日)10:30 – 12:00

2024年9月8日(日)10:30 – 12:00

2024年10月20日(日)10:30 – 12:00

2024年11月17日(日)10:30 – 12:00

2024年11月24日(日)10:30 – 12:00

2024年12月8日(日)10:30 – 12:00

2024年12月22日(日)10:30 – 12:00

2025年1月5日(日)10:30 – 12:00

集中制作期間+成果公演

2025年2月20日(木)- 3月2日(日)

PARA

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-20-12 第二富士ビル4F

申込受付期間:2024年6月1日(土)12:00 – 30日(日)24:00

選抜方法:面談(2024年7月以降に、オンラインにて実施予定)

開講形式:対面

欠席者向けの録画:なし

価格:80,000円

学生:50,000円

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランクより、募集にあたってのメッセージ

2024年8月より、PARAで、私たちの「上演デザイン論」を開講いたします。2025年3月まで、と8ヶ月にわたり、理論と実践とさらにその他の何らかを交錯させて、成果公演を目指します。「上演」とは主に舞台芸術に適用される状況ですが、舞台芸術に関連する経験の有無は特に問いません。「上演デザイン」とは、舞台芸術制作における「演出」という役割の人間が、主体的に検討しなければならない、舞台芸術制作において発生する工程のことを指しますが、「演出」とは決して「演出者」だけが行なっているものではないと考えているため、例えば「出演者」を担う「俳優」の方でも、「ダンサー」の方でも、さらにそれ以外の役割の方でも、興味があれば、参加いただくことが可能です。内容については、あくまでも、私たちが通過してきた舞台芸術制作の道程を再び辿り直しながら、私たちの「上演デザイン論」を起点として、皆様と「上演のデザインの論」を語り尽くして、そしてそれを用いて「上演をデザイン」することは、果たして、できるのか、を考えます。小野彩加と中澤陽は、その実験台として、主体と主体が、主体と客体が、客体と客体が、客体と主体が、絡み合うようにして構築されるプレイモード可変自由の「上演」という遊びのためにたくさん動きます。順序立てて、基礎から応用まで発展していくことができるであろうカリキュラムを、できる限りベストを尽くして検討いたします。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

2024年6月1日(土)

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク

・・・・・・・・・・

実際に行なわれた講義は、全8回を予定していたうちの最初の3回のみである。その後、PARAの全事業が停止したため、すべてが無くなってしまった。

2024年6月に受講者の募集を行ない、7月は私たちがフランスに滞在していたため、応募者それぞれとオンラインにて面談を実施した。面談は、私たちがこの「上演デザイン論」でやろうとしていることを説明し、応募者それぞれが「何を求めているのか」を聞くための時間であり、定員を超過していたわけでもなかったため、そこから篩に掛けることはなかった。

クラスは、全8回の講義を経て、2025年2月20日(木)- 3月2日(日)の集中制作期間でクリエーションを、成果公演で上演を実施する予定だった。私たちはこの頃から、創造作業を「委譲」することに興味があり、このクラスにおいて、全8回の講義で私たちの「論」を共有し、その上で受講者それぞれが新たな「論」を展開し、集中制作期間においては私たちが受講者たちの「論」に従ってともに創作を行ない、成果公演として上演することを想像していた。

第1回のクラスでは「企画について」、第2回は「空間について」、第3回は「構成について」の話をした。ワークショップとしての実践も交えつつ、それぞれが毎回「何かしらの上演を創る」ことを試みていた。受講者それぞれの何かを「創りたい」という想いの一助になればいいと思っていたし、私たちの「創る」とはつまり「メカニズムの開発」とも近しいことなので、ここから受講者たちが生み出すかもしれない「新しいメカニズム」に強く期待をしていた。

だからか、これが「無くなってしまうかもしれない」と聞いた2024年10月頃、私たちが「絶望」のフェーズに突入するのは容易いことだった。「やりたい」と思っていたこと、そしてすでに「やっていた」こと。私たちだけの問題ではない。多くの受講者たちが、安いとは言えないお金を支払って「やりたい」と思っていたことが、無くなってしまうのだ。私たちはちょうど『光の中のアリス』を創っている頃だった。日々のリハーサルでたくさんの思考を働かせていたが、「上演デザイン論」が無くなってしまうかもしれない、ということがずっと頭の片隅にあった。そしてそれは現実になった。

受講者たちへ受講料は返金されるのだろうか。がっかりしていないだろうか。そういった考えが巡り続け、ただただ私たちの精神を「絶望」が包み込み、私たちは独力で代わりとなる何かを「やろう」と再起することすらできなかった。この喪失は、私たちの心を引き摺り続けている。3回だけ行なった講義の委託料は支払われていない。しかしそんなことを考えるのも嫌になるくらいに私たちの心が擦り減り、私たちはここから何かを生み出さなければいけないと思いながらも、それが何なのか、できるのか、わからなくなってしまっていた。

第4回「企画について」では、私たちが「喪失=私たちが機会を取捨選択すること」から何を獲得し、そしてどのようにして新しい「企画」として立ち上げるのかを語りたい。そう思っていた。だが、「上演デザイン論」で「やりたい」と考えていたことと同じことは、もう「できない」。つまり、「やる」という選択肢を選ぶことが「できない」のである。私たちは、「やりたい」ことと「やりたくない」ことを常に取捨選択している。しかし、私たちの力だけでは「やれない」、取捨選択するための選択肢にならないことだってたくさんある。そしてそれを「本来的にやりたいことではなかったのだ」と言い切れない時もあるだろう。そんな時は、「できない」と言ってしまっていいと思う。だから私たちはこれからも、他者と創り、他者と選ぶ。新しい選択肢を生み出すために、必要なのは他者の存在である。

「上演デザイン論」は、間違いなく「場」ありきのプロジェクトだった。もしも、私たちに「上演デザイン論」を再び「やってほしい」と思ってくれる、そして「やらせてくれる」という「場」があれば、そんな「場」を持っている人がいれば、ぜひ spacenotblank@gmail.com まで連絡してほしい。ただ、そこにPARAの「上演デザイン論」と同じ受講生たちが、同じように再び集まることはもうないだろう。それだけが悲しい。

ダンス作品第1番:クロード・ドビュッシー『練習曲』第2部の喪失

私たちはDance Base Yokohama(以下、DaBYとする)のレジデントアーティストとして、2025年1月にDaBYで『ダンス作品第1番:クロード・ドビュッシー「練習曲」(以下、ダンス作品第1番とする)第1部』を制作し、ワークインプログレスとして上演した。ワークインプログレスと呼んだのは、クロード・ドビュッシー『練習曲』が全12曲からなるもので、今回はその第1部と呼ばれる前半6曲のみを上演する予定だったからである。実際の上演では、『ダンス作品第1番』の「第1部」としてある程度の完成形態を示すことを目指し、音響と照明の櫻内憧海が「これがワークインプログレス?」と思えてしまうぐらいの空間を創ってくれた。その上で、私たちは舞踊家の藤村港平さん、そして再び登場するcontact Gonzoの塚原悠也さんとアーティスト・トークと題してそれぞれ対談を行ない、私たちの実践を客観的に見てどう思ったか、を共有いただいた。そこで共有いただいたものをもとにさらなるリサーチを経て、私たちは第2部を創り、『ダンス作品第1番』を完成させる予定だった。

『ダンス作品第1番』の制作は、DaBYの新企画「Wings」のプロジェクトのひとつとして行なわれており、将来的に日本国外での上演を目指すものだった。私たちが「Wings」に参加するにあたり、何を創るかを検討する必要があり、「Wings」とは別ですでに決定していた『ダンス作品第1番』に加えて、『ダンス作品第2番』『ダンス作品第3番』『ダンス作品第4番』『ダンス作品第5番』をDaBYに提案した。そこから最終的に『ダンス作品第1番』と『ダンス作品第3番』を制作することを選択したのだが、結果として、この『ダンス作品第1番』の「第1部」を制作する最中、「Wings」での制作は1作品に絞られることとなり、事実上『ダンス作品第1番』の「第2部」は「Wings」では制作しないことになってしまったのである。誤解を生みたくないので明言するが、この結果はただのよくある予算の都合が招いたもので、私たちとDaBY双方の合意によって選択したものである。日本で舞台芸術を続けていく上では、きっとこういうことがこれからもよくあるだろうと思う。だからこそ、この「喪失について」を書いておくべきだと思った。

「第1部」までの時点でも、DaBYからはすでに甚大なサポートをいただいた。結果としてひとつの最高と言えるワークインプログレス上演ができたと思う。アーティスト・トークでいただいた言葉も、観客の皆様に見ていただいたことも、私たちの『ダンス作品第1番』の「次」を方向付ける大きな起点となっている。

だから、私たちは、絶対に、何があっても「第2部」を「やりたい」と思っている。「第1部」をともに創造した、ゴーティエ・アセンシ、宮悠介、そして山口静に負担を強いない形態が構築できるように、検討を進めている。観客の皆様には、決して強制することではないが、震えて待て、と言っておきたい。ぞくぞくしちゃうぜー! とかでも構わない。

ダンス作品第1番:クロード・ドビュッシー『練習曲』第1部|ワークインプログレス 2025年1月 Dance Base Yokohama 提供:Dance Base Yokohama 撮影:神村結花 |

第4回「企画について」では、『ダンス作品第1番』の「第2部」について、具体的にどのようなことを「やろう」としているのか。そしてこの連載「舞台の外で考える」を「やろう」としたきっかけ。さらに、2024年11月にシアタートラムで上演した『光の中のアリス』と、これから創る『ダンス作品第3番』の企画の考え方について、説明したい。

2025年3月20日(木)

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク Ayaka Ono Akira Nakazawa Spacenotblank

二人組の舞台作家・小野彩加と中澤陽が舞台芸術作品の創作を行なうコレクティブとして2012年に設立。舞台芸術の既成概念と、独自に研究開発する新しいメカニズムを統合して用いることで、現代における舞台芸術の在り方を探究し、多様な価値創造を試み続けている。固有の環境と関係から生じるコミュニケーションを創造の根源として、クリエーションメンバーとの継続的な協働と、異なるアーティストとのコラボレーションのどちらにも積極的に取り組んでいる。2023年度より、Dance Base Yokohama レジデントアーティストとして、これまでに企画「継承する身体」の滞在制作、『訓練されていない素人のための振付コンセプト001/重さと動きについての習作(原作:contact Gonzo)』のショーイング、『ダンス作品第1番:クロード・ドビュッシー「練習曲」』第1部の滞在制作と上演を Dance Base Yokohama にて実施。世界に羽ばたく次世代クリエイターのための Dance Base Yokohama 国際ダンスプロジェクト “Wings” にて、新作『ダンス作品第3番』を創作、上演予定。

舞台の外で考える|第1回「演出捕について」

舞台の外で考える|第2回「滞在制作について」|Dance Base Yokohama

舞台の外で考える|第3回「喪失について」

舞台の外で考える|第4回「企画について」|Dance Base Yokohama

舞台の外で考える|第1回「演出補について」

|

「舞台の外で考える」は、小野彩加 中澤陽 スペースノットブランクがこれまでの活動を軸に、上演の枠を超えた視点から思索を展開する連載である。連載は、小野彩加 中澤陽 スペースノットブランクとDance Base Yokohamaの共同で実施され、各回ごとに両Webサイトを交互に往来しながら進行する。実験的かつ内省的に、舞台芸術に関わる多様な側面を探究し、アーティストと創造環境の新しい関係性を浮き彫りにする。

舞台の外で考える|第1回「演出捕について」

舞台の外で考える|第2回「滞在制作について」|Dance Base Yokohama

舞台の外で考える|第3回「喪失について」

舞台の外で考える|第4回「企画について」|Dance Base Yokohama

舞台の外で考える

考えるべきことがあまりに多すぎるので、まずは連載を全4回で区切り、「演出補について」「滞在制作について」「喪失について」「企画について」をそれぞれの主題に据えることにする。3つ目の「喪失について」とは、つまり「企画頓挫について」であり、それを経て4つ目「企画について」でそこからの立ち直りを思索したい。今思ったこと、現状の現実味を書き連ねる。それが私たちの現在地であり、完全ではないことを前提とする。私たちはいつまでもメインストリームの心構えで外角低めに邁進し、コントロールすればするほど打ちにくい変化球を発明してしまう。

私たちは二人組の舞台作家である。2人でプロジェクトを立ち上げ、プロデュースし、ディレクションする。ただ、プロデュースに関しては、ずっと別の誰かに任せたいと思っている。本当は作品づくり以外のことはやりたくないし、考えたくない。だから、私たちの活動に興味があり、ともに隆盛を極めようという意欲のある方がいれば、ぜひ spacenotblank@gmail.com までメールしてほしい。私たちはどこまでいっても芸術家であり、プロデュース能力はあくまで付帯的なものにすぎない。日本ではそれでもやらざるを得ない現実があるが、本音を言えば、作品づくりに専念したい。一緒に動いてくれる、考えてくれる人を心から必要としている。劇場のアソシエイト・アーティストだって、二つ返事で引き受ける。

光の中のアリス 2024年11月 シアタートラム 撮影:日景明夫 |

2024年11月、シアタートラムで上演した『光の中のアリス』。作は、これまでに『ささやかなさ』『光の中のアリス』『ミライハ』『再生数』『ダンスダンスレボリューションズ』の5作品を協働してきた松原俊太郎。この上演にあたり、演出補をチームに迎えようと考えたが、頼める人がすぐに思い当たらず、オープンコールを実施することにした。「2024年の2つのオープンコール(異なる舞台の出演者と演出補)」と銘打って募集をかけたところ、予想を遥かに超える応募が集まった。応募してくださった皆様に心から感謝している。選考は書類審査とオンライン面談で行ない、面談は私たちではなく、リハーサル・ディレクターの山口静に任せた。一般的な権力勾配は避けがたく残るにしても、演出者のみの判断で演出補を選んだという事実が、その後のクリエーションにおける上下関係を強めるのではないかという懸念があったからだ。山口静からオンライン面談での応募者たちの印象を伺い、最終的に髙橋遥と土田高太朗の2人に演出補を依頼した。当初、募集要項には「演出補1名」と記載し、1人だけを選ぶつもりだったが、検討を重ねた結果1人に絞りきれず、演出補同士でも対話を深められる可能性があることを考慮して、2人にお願いすることにした。

『光の中のアリス』には、私たちが出演することがあらかじめ決まっていた。演出補を招きたいと思った最初のきっかけは、「自分たちが出演するシーンで客観的な意見がほしい」というシンプルな思いだった。だが、実際のクリエーションでは「ここを見てほしい」といった具体的な指示はほとんど出さず、リハーサル全体を通じて意見を交わしながら進めた。私たちの4つの目に演出補の4つの目が加わり、合計8つの目で演出を構築する空間が生まれたと感じている。そうした緊張感があった。具体的な判断は私たちが行なうという前提に加えて、髙橋遥と土田高太朗の存在がリハーサルに刺激を与え、「見る」「見られる」「見せる」「見させる」という関係が複雑に反射し合っていたと確信している。

上演では、荒木知佳の瞬間移動トリックを実現するため、髙橋遥がスタントダブルのような役割で迫りの上に立ち、下から上に両腕だけを荒木知佳のものとして突き出して出演した。全編英語字幕付き上演だったため、土田高太朗は映像の加藤菜々子と組み、字幕の細かい調整を最後まで担った。どちらもが多様な役割を果たしながら、上演を支える欠かせない存在として機能していた。

光の中のアリス 2024年11月 シアタートラム 撮影:日景明夫 |

演出補とは何か

私たちが初めて演出補を迎えたのは、2019年3月に北沢タウンホールで上演した『言葉だけでは満ちたりぬ舞台』だった。演出補を務めた山下恵実は、「ひとごと。」を主宰する演出家、振付家である。この時点ではまだ「ひとごと。」としての作品発表はしておらず、制作者からの紹介で協働に至った。この舞台は一般参加型の企画で、出演者が10人を超える規模の作品を私たちが初めて手がけたものだった。そのため、私たちとは異なる視点でクリエーションに参加する存在が必要だと感じ、山下恵実をチームに招いた。

リハーサルごと、場面ごとに意見を交わしながら進め、山下恵実には私たちと異なる視点から率直な意見をチーム全体に述べてもらった。私たちから細かく「これをしてほしい」と指示するよりも、そこに居て感じたことを伝えてもらうことが主な役割だった。当時、チームにはリハーサル・ディレクターという役職がなく、ウォーミングアップの進行やチーム全体の調子を管理する役割を担ってもらうこともあった。この時点で、私たちにとって演出補は、舞台創造に新しい視点やアイデアを吹き込むために極めて重要な存在だと実感していた。

特に印象的だったのは、演出補という立場を活かして、山下恵実が私たち以上に率直な意見をメンバーと気兼ねなく共有していた点である。私たちが印象を述べると、それはディレクションとして機能し、メンバーの表現の方針に直接影響を与えるリスクがあった。対して、演出補の意見はそうした意向とは一線を画す客観的な視点として、上演の「今」を浮かび上がらせてくれたように感じた。チーム全体がクリエーションの現在地を都度確認し続ける状況が、そこには生まれていた。

言葉だけでは満ちたりぬ舞台 2019年3月 北沢タウンホール 撮影:三野新 |

次に私たちの演出補を務めたのは、2021年11月に穂の国とよはし芸術劇場PLATのアートスペースで上演した『ミライハ』での古賀友樹だった。『ミライハ』は、穂の国とよはし芸術劇場PLATが継続的に実施する「高校生と創る演劇」の一環として制作され、『光の中のアリス』と同じく松原俊太郎が作を務めた。古賀友樹は、私たちの舞台にたびたび出演する俳優で、演出を専門にはしていない。それでも演出補を依頼したのは、松原俊太郎との協働に私たちとともに継続的に関わっていたことと、高校演劇の経験があったからである。高校生が演劇に取り組むとはどういうことかを理解し、松原俊太郎の戯曲と高校生たちが経験してきた演劇における戯曲との差異を、実感として高校生たちと共有し続けられるのではないかと考えた。実際、その通りだった。

古賀友樹の役割は、印象を伝えるだけに留まらず、高校生たちと対話することに終始していた。具体的に何を話していたかはわからないが、松原俊太郎の戯曲を読むこと、演じること、演劇をすること、さらには受験や学校のこと、そして『ミライハ』に照らした未来のことなど、さまざまな話を交わしていたのだろうと想像する。俳優ならではの視点で、「こうやってみよう」と単純な見本を提示できた瞬間もあったはずだ。上演時には明確な出演者ではない形で高校生たちと舞台に上がり、上演を進行する役割を担った。高校生たちにとって、古賀友樹がともに舞台に居ることが支えとなり、字義通り上演の成立を補う存在として機能していた。

私たちにとって演出補とは、細かなディレクションを超えた次元で、創造環境全体に新しい視点やアイデアを吹き込み、客観的な意見と、個々の意志の両方で上演を支える存在だと捉えている。クリエーションにおける問題に対して、具体的にどう対策すべきなのかを指し示す知の占有はせず、ただ「今何が起こっているのか」を客観的に共有し、チーム全体が現在地を確認し続ける。その実践がクオリティを創出し、上演でもそれを再現するための下支えとなる。そこに、私たちだけの目では見えない何かが創造される余地がある。

さらに、演出補は明確な分業を担保する存在でもあることを明記しておきたい。私たちは二人組ゆえに、別々の場面を同時進行することもあるが、演出補が居ればさらに役割を分担できる。これから組み立てる場面の練習を事前に進めたり、すでに組み立てた場面の反復練習をともに行なったりする。そうした動きがそれぞれの空間で同時進行し、自動化され、それぞれが知らない間に舞台が完成に近づいていくのは、私たちのクリエーションでよく見られる光景だ。演出補の存在が出演者に自ら動く意欲を与え、それぞれが創造環境に自分なりのやり方で臨むきっかけを生み出しているのである。

ミライハ 作:松原俊太郎 2021年11月 穂の国とよはし芸術劇場PLAT 撮影:伊藤華織 |

第2回「滞在制作について」では、継続的な「場所」との協働について考える。私たちが「場所」に根を張り、短期集中的な創造作業を実施することで何を発見したのか、2025年1月のDance Base Yokohamaにおける『ダンス作品第1番:クロード・ドビュッシー「練習曲」』の滞在制作を例に、問いながら掘り下げたい。

2025年3月6日(木)

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク Ayaka Ono Akira Nakazawa Spacenotblank

二人組の舞台作家・小野彩加と中澤陽が舞台芸術作品の創作を行なうコレクティブとして2012年に設立。舞台芸術の既成概念と、独自に研究開発する新しいメカニズムを統合して用いることで、現代における舞台芸術の在り方を探究し、多様な価値創造を試み続けている。固有の環境と関係から生じるコミュニケーションを創造の根源として、クリエーションメンバーとの継続的な協働と、異なるアーティストとのコラボレーションのどちらにも積極的に取り組んでいる。2023年度より、Dance Base Yokohama レジデントアーティストとして、これまでに企画「継承する身体」の滞在制作、『訓練されていない素人のための振付コンセプト001/重さと動きについての習作(原作:contact Gonzo)』のショーイング、『ダンス作品第1番:クロード・ドビュッシー「練習曲」』第1部の滞在制作と上演を Dance Base Yokohama にて実施。世界に羽ばたく次世代クリエイターのための Dance Base Yokohama 国際ダンスプロジェクト “Wings” にて、新作『ダンス作品第3番』を創作、上演予定。

舞台の外で考える|第1回「演出捕について」

舞台の外で考える|第2回「滞在制作について」|Dance Base Yokohama

舞台の外で考える|第3回「喪失について」

舞台の外で考える|第4回「企画について」|Dance Base Yokohama

再生|レビュー|多田淳之介:新生『再生』

| 多田淳之介 Junnosuke Tada |

| 演出家。東京デスロック主宰。古典から現代戯曲、ダンス、パフォーマンス作品まで幅広く手がけ、現代社会に於ける当事者性をアクチュアルに問い続ける。創作活動のほか公共劇場の芸術監督や自治体のアートディレクター、国際舞台芸術フェスティバルのディレクターなどを歴任し、国際・教育・地域を活動の軸に海外公演や国際コラボレーション、人材育成、教育機関や地域でのアートを活用したプログラムなど数多く手掛ける。2013年日韓合作『가모메 カルメギ』にて韓国の第50回東亜演劇賞演出賞を外国人演出家として初受賞。四国学院大学、女子美術大学非常勤講師。近年の演出作はSPAC『伊豆の踊子』、KAAT+東京デスロック+第12言語演劇スタジオ『外地の三人姉妹』など。 |

スペースノットブランクによる『再生』の上演をスタジオHIKARIで観た。『再生』は私が主宰する東京デスロックが2006年に初演した作品であり、これまでにも私自身の演出では2011年に中野成樹+フランケンズ、渡辺源四郎商店、KAIKA劇団会華*開可、韓国の第12言語演劇スタジオなど他劇団の俳優との上演や、2017年、2022年には東京デスロックでも再演をしてきた。岩井秀人氏の演出で2015年(FAIFAI公演)、2023年(ハイバイ公演)にも上演されている。しかしこの作品には戯曲と呼べるものは存在しない。私以外の演出家が演出する場合も、30分のパフォーマンスを3回繰り返すという構造のみによって『再生』という名の作品として上演されている。近年では東京芸術劇場道場のワークインプログレス、日大芸術学部の学生による上演などでは30分に限らずさらに短い時間の繰り返しでの上演も行われている。今回のスペースノットブランクによる『再生』は、これまでのどの『再生』とも違った上演でもあり、全ての『再生』と同じく『再生』の上演だった。

原案者として原作の内容、構造、コンセプトなどについて触れておくと、東京デスロックという劇団は2001年の設立当初は劇団名にもある通り「死」にまつわる物語を上演していた。人が死ぬ悲しい話というよりも、「死」という不条理にどう我々の「生」は対峙していくのかということを演劇作品として上演してきた。『再生』初演もそういった劇団の作風もあり当時社会問題となっていた「集団自殺」をテーマに選び、「死」に対して音楽や踊りや食事という「生の喜び」を用いて表現することを試みた。そして30分の死に至る喜びの饗宴を繰り返してみせることで、決して繰り返せない一回性の「生」と「死」を強調していく作品となった。ただ『再生』を他のカンパニーやアーティストに上演してもらう場合、特に私からの上演に対しての注文は無い。集団自殺でなくても構わないし、30分を繰り返さなくても構わない。『再生』というタイトルで上演することだけが上演許可の条件であり、何を許可しているのかすらわからないが、『再生』を上演したいというのであればそれぞれが考える『再生』を私も見てみたい。今回も私のその欲求は十二分に満たされた。原案者としてはこんなに嬉しいことはない。

スペースノットブランク版の『再生』が原作やこれまでの上演と大きく違った部分は、身体性の提示、身体と時間(繰り返し)による表現方法であったと思う。東京デスロック版や他の上演では、繰り返すごとに身体の有限性、つまり身体の消耗が見える構造になっている。といっても演劇作品の上演であるので少なくとも私が演出する場合は俳優はいかに疲れて見えるか、という演技(もちろん実際の疲弊を利用してはいるだろうが)をしている。これも当然のことだが本当に疲れてしまうと、かなり緻密な振り付けがなされているので実践できなくなってしまう。デスロック版『再生』は、俳優が疲れて動けなくなってしまうほどの、と評されることもある(むしろ演出意図通りではあるが)が、疲れて動けないのではなく、疲れて見えるように実は休んでいる。演出、演技のテクニックとして、終始動き続けるよりも一度止まってから動き出した方が、疲れているように見える。そして繰り返すごとに生身の身体による「生」の表現が強まっていくのが東京デスロック版『再生』の特徴だと言えるだろう。一方スペースノットブランク版では、当然繰り返していくごとにパフォーマーの身体の疲弊は多少は見て取れるものの、それを「生」の表現としては取り入れていないことは確信できる。彼らの表現方法は演劇やダンスというジャンルではカテゴライズされない、まさにコンテンポラリーな舞台芸術作品である。『再生』もダンスかもしれないし演劇かもしれない。あえて振り付けという言葉を使えば、彼らが繰り返しの中でその表現を強めていったのはその「振り付け」であったと感じた。それは彼らの手法のおそらく根本にある、その時の身体とその動き、繰り返しや蓄積した時間による身体の、その時、による、その動き、がその瞬間の表現として、つまり一回性の生命の表現として強度を極めていく上演だったと感じた。パフォーマーたちのいわゆる「振り付け」は少なくとも3回同じように繰り返されている、と同時に一度も同じ表現にはなっていない。1回目、2回目、3回目と「振り付け」は同じだとしても強度や表現としては違うものになっていた。それはなぜだろうか。

私の『再生』にはその派生として『再/生』という別の作品があり、さらに『再/生』をダンサーたちとリクリエーションした『RE/PLAY DANCE Edit.』という作品もある。この『再生』から派生した2つの作品は30分を繰り返す構造ではないが、繰り返すことでの表現の変化を取り込んだ作品である。特にダンサーたちとの作品では、同じ振り付けを何度も踊ることでダンス上演や観客との関係への問いを強めていく構造になっている。スペースノットブランクの『再生』を観客との関係で考えてみると、東京デスロック版『再生』に比べると明らかに観客との関係を意識した構造になっていた。おそらく『RE/PLAY DANCE Edit.』と共通する部分もあるのではないかと推測するが、自分の身体から生まれる表現を観客に対してどう届けるのか、「生む」という作業と「届ける」という作業をどう意識するか。動きを「生む」ことでそれは「届く」ものであるという考え方ももちろんあるが、ただ「届ける、届く」ことを意識した身体はまた別の強度を生むのではないかと私自身は考えている。具体的に彼らがどういったクリエーションを行っていたのかは知らないのだが、彼らの『再生』の強度には観客との対峙という要素が含まれていたと思う。それは観客側からも生み出されるもので、観客側からの、もう一回見る、さらにもう一回見るというバイブスに身体を呼応させることで同じ振り付けでありながら違った表現、強度が生まれていたのだと思う。常に生きている(呼応し、変化し、留まれない)ことへの意識があることは手法は違っても全ての『再生』の上演に共通している部分だ。

さらに『再生』の構成要素として大きなウエイトを占めるのが音楽の存在であり、録音された音源は繰り返しを担保する大きな要素の一つでもある。東京デスロック版では、30分の中で5〜6曲の楽曲を使用し、俳優たちはその曲に合わせ歌い踊り、そして音量は繰り返すたびに大きくなっていく。30分の芝居の繰り返しとは別の90分のタイムラインで音楽の音量と照明の光量は増していき、聞こえるものと見えるものが変化していく構造になっている。スペースノットブランク版でも90分のタイムラインでの音響、照明の変化はあったとは思うが、印象的だったのは生演奏によるギターの弾き語りがあったことだ。音楽の存在をどう位置付けるか、録音された音源を再生することを含め、その瞬間のライブの事象として音楽の存在を位置付ける表明のようにも受け取れ、非常に彼ららしい『再生』研究の成果だと感じた。今回の『再生』の上演しかり、スペースノットブランクの活動として自分たちより世代が上の作家や作品とのコミュニケーションは非常に特徴的だ。2006年の東京で表現されていたものを2024年の日本でいかに再生するのか、それは再生でもあり新生でもある作業だったと思う。

『再生』は台本もなく音源の指定もない。劇中のセリフ(あったとすれば)の指定もない。その分上演するその時代の孤独感や集団性にコミットした上演が可能であることも特徴だろう。スペースノットブランクの『再生』は上演の形態、構造、手法においてはこれまでのどの上演にもなかった要素の進化、深化があり、まさに現代に新生された『再生』であったと思う。原案者としてはもちろんさらにまた違った『再生』も見てみたい。スペースノットブランクによる『再生』も別会場ではまた全く違った上演(出演者が一人であったり)になると聞いている。今回然り、今後の上演も現在を生きる「生」の瞬きが見られるのだと確信している。もちろん今後『再生』を上演したいというアーティストや団体が増えてくれたら嬉しい。スペースノットブランクの上演を見てそう思ってもらえたらなお嬉しい。

レビュー

白尾芽:疲れるのは誰?

多田淳之介:新生『再生』

再生|レビュー|白尾芽:疲れるのは誰?

| 白尾芽 May Shirao |

| 東京工業大学環境・社会理工学院社会・人間科学コース(伊藤亜紗研究室)修了。修士論文を元にした論文に「ポストモダンダンスにおける観客性と「身体的共感」──イヴォンヌ・レイナーの作品を中心に」『Commons Vol.3』(未来の人類研究センター、2024年)がある。ウェブ版「美術手帖」等での編集・執筆を経て、現在出版社勤務。 |

| Web |

ワークショップ=歓待

開演の約2時間前、会場に足を運ぶと、すでに舞台上には出演者と参加者が集まって各自ストレッチをしたり、話をしたりしている。そのまま舞台の床で自分もなんとなくストレッチらしき動きをしていると、ワークショップが始まる。宮悠介が主導するウォームアップをしながら、参加者はそれぞれ名乗り、中澤陽はこれから「30分の物語」をどのような段取りで再生するのかを説明する。『再生』は説明文にある通り「30分の物語を3回繰り返す」構造を持つ舞台作品であり、「30分の物語」はほぼ途切れなく続く全8曲にあわせて切り替わる8つの場面から構成されている。どの曲にあわせて何をやるかはすべて決まっていて、一度聞いただけでは覚えられないのだが、都度指示をするのでそれについてきてください、と言われる。

じゃあやってみましょう、ということになる。まずは参加者全員で横1列に並び、出演者の瀧腰教寛による『街は水族館』の弾き語りを聞いた後、UA『太陽手に月は心の両手に』にあわせて舞台の後ろから前に向かって動きをつけながら進み、最前まで行ったら戻って、また進むことを繰り返す。最初の数回は出演者の動きに従い、次にやりたい人が好きな動きで先導する。曲がaiko『ストロー』に切り替わると、今度の指示は「前の場面の動きをできるだけ思い出して同じ順番で繰り返す」というものだが、当然途中からすべてがあやふやになり、参加者は思い思いに、列の半分ずつで違う動きを繰り出したりもする。こうして動きは自然と出演者から参加者へと受け渡され、その後も乗りやすいポップソングの効果や、何人かのダンスや演劇の訓練を受けているであろう参加者(と出演者)のスキルが相まって、わたしたちは集団として、言われるがままにそれぞれの場面をある程度遂行できてしまう。そして、なんというか、とても親切なのだ。紛れもなく参加者は歓待されていて、各場面は誰でも参加できるようにアレンジされ、優秀なファシリテーションがあり、迷ったり考えたりする必要がない。確実に自分が何をするべきかはわかる(武術っぽくエイ、エイ、と拳を突き出したり、両手を上げてクラップしながら飛び跳ねたり)が、それが一体なんなのかがまったくわからない、そういう状況は、心地よく楽しいと同時に、怖い。

観客の教育

この1時間の経験を経て、公演を見ることになった。ダンサーたちは横1列でそれぞれ台のようなものに腰掛け、瀧腰の『街は水族館』を聞く。歌い終わった瀧腰がギターを下ろして指を鳴らすと、『太陽手に月は心の両手に』が始まる。イントロのギターにあわせて誇張した反復横跳びのような動きをする瀧腰に、宮と斉藤綾子が合流し、ボーカルが入ると同時に、3人が前進しながら激しく踊りだす。1人が腕を前に突き出すときほかの誰かがしゃがみ込む、足を振り上げるエネルギーが誰かのジャンプを生み出す、カニのような動きが伝染する(ように見える)。3人が舞台の最前まで到達すると、小野彩加、山口静、ゴーティエ・アセンシが並んで同じように前進しながら踊りだす。ほぼ同時に古賀友樹が立ち上がり、瀧腰・宮・斉藤も歩いて後方に戻りつつ途中からまた踊りを始める。もうダンサーたちの組み合わせはバラバラになり、たまたま近接する者たちがそれぞれを振り付け合うような瞬間が生まれては消えていく。中澤の印象的なソロを挟んで楽曲の後半では、舞台上を縦横無尽にすれ違いながら踊るダンサーたちの、動きの受け渡し合いがより複雑化する。

曲が終わりに近づくと、ダンサーたちはまた横1列に並び、瀧腰がふたたび指を鳴らすと『ストロー』が始まる。ここでは、直前の場面とまったく同じ動きが正面を90度回転して行われる。唯一異なるのは、後半部分の途中からダンサーが1人ずつ台に戻っていくということだ。それを除けば観客は、同じ動きのシークエンスを、3回の〈再生〉のなかで計6回見ることになる。ある動きに対してテンポもムードも違う曲を与えることで行われる反復は、教育的にも感じられる。反復の教育的な効果のひとつは言うまでもなく、個々のダンサーの際立ったジェスチャーだけでなく、前述のような動きの受け渡し合いがより大きな単位で見えてくることだろう。しかし本作でそれよりも強く感じられたのは、タイミングの感覚である。たとえば、寝転んだ古賀と小野が作る凹凸のような体勢のペア、中澤がソロに入る合図のように行われる小野の大きな投げキッス(のような腕の動き)、アセンシ・古賀の両手指差し、互いに離れた場所にいた宮・瀧腰・山口が一瞬合流して合わせる拳。こうしたある種の気持ちいい(satisfying)タイミングは、動きの流れを把握するポイントにもなり得る。観客は〈再生〉という反復構造の中でもっと「よく見るように」教育され、まるで自分がその場をオペレーションしているような視点を得ながら、さらに熱心に舞台上を見つめることになる。

ちなみに『ストロー』の後半部分でダンサーが1人ずつ捌けた後、アウトロにあわせて舞台の対角線上に沿って行われるのは瀧腰のソロである。ちょこちょこと何かを触っているような手足、垂直のジャンプにあわせて太腿を叩く音、伸びやかに振り回される腕と独特な膝の硬直──すでに2回は繰り返し見た動きに、観客はもう一度集中することになる。前の2回と異なるのは、舞台の端まで進んでから、最後のフェイントのような中腰のポーズでゆっくりと時間を取り、体を起こしてから一瞬、顔を残して後ろに戻っていくことである。縦、横、対角線のバリエーションにおいて、唯一対角線だけ、その顔の先に観客がいない。しかし、瀧腰は何かをじっと見つめ、それと目を合わせて立ち去る。それは〈再生〉という閉じた構造そのものに対して唯一外側から向けられた視線として、観客もすでにその中に取り込まれていることを確認するジェスチャーのように機能する。

タスクとしての振付

本作の原案は、多田淳之介が主宰する東京デスロックが2006年に発表した同名の演劇作品である。集団自殺をテーマに、畳敷きの部屋で鍋と酒を囲んだ最後の宴会に興じ、人々が「何かひとつ幸せに死んでいく」(*1)までを描いたものだ。スペースノットブランクは、同じことを3回繰り返すという構造は厳密に継承しつつ、セリフは最小限とし、ダンスをメインに据えて翻案した。元の『再生』が、飲み食いし、騒ぎ、動くことの繰り返しで疲弊していく体のグロテスクさによって、死に向かう集団の幸せな狂気というスペクタクルを立ち上げるものであったとすれば、本作はどこまでもクリーンで禁欲的だ。缶や瓶のままの酒や鍋といった美術もなく、出演者の服装も黒1色で、舞台上ではダンサーたちの体が際立つ。いずれも繰り返しの構造が演者を疲れさせることは間違いないが、本作ではその疲労に演出が入り込むことを周到に避け(*2)、ダンサーたちが与えられたタスクを遂行すること自体を全面に押し出し、むしろ疲労を覆い隠しているようにも思われた。たとえば、原案の『乾杯』の場面における薬と酒は、個包装の小さなドーナツに置き換えられている。神妙な音楽にあわせた静かなドーナツの乾杯は、原案の「死」というテーマを限りなく脱色した純粋なタスクとして印象づけられる(*3)。そしてその後に続くのは、ダンサーたちがそれぞれの1日のルーティーンをマイム的に圧縮して踊る場面だ。ここでも、ダンサーたちが日々うんざりするほど繰り返しているタスク=ルーティーンが、舞台上でのタスクとして課され、また繰り返される。

本作においてダンサーたちは、いま課せられているタスクがどのような全体に寄与するのかを知らないかのように踊る(*4)。観客は、回を追うごとに「ここでこれをする」というタスクと、それを実行した結果が同じ(または微妙に異なる)であることを、毎回確認する。つまりダンサーと観客は、「何をするべきかはわかるがそれがなんなのかはわからない」という状態を、3回の〈再生〉を通して共有することになる。そしてそこで前景化するのが、ある瞬間の、ある動きと動きが呼応する一瞬のタイミングの感覚である。観客はここで奇妙な欲望を抱きもするだろう。すなわち、3回がすべて同じように、知っていることが知っているタイミングで起きることと同時に、どこかで誰かが間違えるのを少しだけ期待するのである。

ダンサーたちは、記憶をなくしたように、望まれれば何回でも繰り返せるというふうに、ちっとも疲れてなどいない様子で毎回舞台に登場する。それはもはや繰り返しというより、生まれ直しというほうが近いかもしれない。彼らのタスクの積み重ねは、それ自体としては一向に像を結ばない。経験を蓄積し、疲労し、間違いを期待し、そこになんらかの全体像のようなものを見出すのは、観客のほうなのである。どれだけ見ても、どんな像も生まれてこない可能性もある。それでもこの〈再生〉の構造は、よく見ることへと観客を手招きする。最後の『街は水族館』を聞きながら思ったのは、そういう歓待は心地よく楽しいと同時に、怖い、ということである。

*1──「東京デスロック・多田淳之介インタビュー」(エンタメ特化型情報メディア スパイス、2022年7月21日)

*2──たとえば2006年の東京デスロック『再生』初演時には、3回目の最後の場面に俳優全員が血を吐くという演出がなされている。高木登による初演のレビュー「身体によって発想された身体による物語」(ワンダーランド、2006年11月17日)にも該当の場面への言及がある。

*3──ここでは、中澤が作中でたびたび見せた眼鏡を指で上げる動作が、ドーナツを掲げて乾杯するタイミングの合図になっていたと思う。個人の癖のようなものがタスクになり、繰り返され、それが観客にタイミングの感覚を生み出す。

*4──このことは、スペースノットブランクが独自に生み出した「フィジカル・カタルシス」という振付の手法にも関係するだろう。「フィジカル・カタルシス」においては、他者と交感しながら動きを次々と生み出し、そこから他者との関係を捨象して、自分の動きだけを繋ぐことでフレーズを作る、という方法が中心になっているという(筆者によるスペースノットブランクへのメールインタビュー、2024年12月25日)。振付は生み出された時点ではいかなる全体も志向していない即興のようなものであり、それを舞台上に配置するときにタスク的な性質を帯びると言えるかもしれない。偶然生まれた動きを舞台に上げるにはそれを「再現」しなければならない、というジレンマは、ダンスやパフォーマンスにおいて普遍的なものであるだろう。

レビュー

白尾芽:疲れるのは誰?

多田淳之介:新生『再生』

光の中のアリス|レビュー|山本浩貴(いぬのせなか座):顔をあつめる

| 山本浩貴(いぬのせなか座) Hiroki Yamamoto |

| 1992年生。小説家/デザイナー/制作集団・出版版元「いぬのせなか座」主宰。小説や詩や上演作品の制作、書物・印刷物のデザインや企画・編集、芸術全般の批評などを通じて、生と表現のあいだの個人的な結びつき、または〈私の死後〉に向けた教育の可能性について検討・実践している。主な小説に「無断と土」(『異常論文』『ベストSF2022』)。批評に『新たな距離』(フィルムアート社)。デザインに『クイック・ジャパン』(159-167号)、吉田恭大『光と私語』(いぬのせなか座)。企画・編集に『早稲田文学』2021年秋号(特集=ホラーのリアリティ)。 |

| Web / X |

1

「わあ、すごーい、お顔がいっぱい、おいしそー!」と言う。

「みんな見てるー? げんきー?」とも言う。

肩車された人。

手を振る先に、確かに手を振りかえすたくさんの顔があるのだろう。微笑ましさに遠くから笑ってしまいそうだ。でも二度観劇したその二度とも客席のかなり後方側に座る私からは、振る手は見えてもその顔は見えず、たくさんの後頭部ばかりが並んでいる。毛、だらけ(アンパンマンとは縁遠い、それ)。これじゃあ「おいしそー!」とも言えない。

舞台の上にはたくさんではないがいくつかの顔がヒカリに照らされてある。役者だろうか、スタッフだろうか、みんな顔を隠さずどうどうとそこらにいる。しかも時には4つならんだ画面で、あるいは細長くバカでかい画面で、舞台上の顔(の一部)がリアルタイムに映し出される。「お顔がいっぱい、おいしそー!」と、ちょっと、言えそうな気もしてくる。

それでもこちらとあちらの顔の総量はどこまでも大きなギャップを抱えたままだろう。当たり前だ、こちらは客として、ほとんど匿名な顔で舞台上の人らを一方的に見に来ているのだから。最前列で手を振るならまだしも後方の席ならなおさら私は身を晒すつもりがない、そのぶん肩車されたあの人ほどにはたくさんの「おいしそー」な顔を見られていない。

ただ、そのギャップを急激に埋めようとするかのように、肩車されたあの人は、わちゃわちゃ手足を動かしながら舞台上にいる他の役者らに向けて大声で話す、言い終わるとふとこっちを向いて、何度も何度も、わけのわからないドヤ顔をする。言い放った言葉を自ら受け止めるように? あるいは受け止める姿勢をこちらに顔として手渡すために?

2

「顔」について書かれた戯曲だと思う。たとえば「わあ、すごーい」と手を振るあの一連のシーンは戯曲でまさに「かおしゅうごう」と名付けられていたし、ヒカリによる想起(できなさ)が主たる展開を生む本作においてヒカリが最初に思い出すのは、愛する騎士の「大事に抱えてきたケーキの箱をわたしに手渡す寸前に落っことしたときの顔」だ。死んで忘れられることになる騎士に「死なないで」と言うヒカリが「じっとよく見る」のもやはり騎士の顔である。

もちろんヒカリと騎士のあいだに交わされるこれらの顔は、愛する者どうしを描くうえでごくごく普通に慣用句的に用いられるものでしかない。私らは愛する誰かを思い出すとき、その相手の顔を思い浮かべるとされる。あるいは相手の気持ちを推し量るときにも、相手に何かを伝えるときにも、私らは相手の顔を見て、相手の顔に向かって、表現したり受け止めたりするものだとされる。

ただ本作において、顔はただ一対一で対面し見つめ合うばかりではない。より重要な顔として、「画面」の手前側から「画面」の奥を見つめる視聴者=観客のそれがあるだろう。

『不思議の国のアリス』や『鏡の国のアリス』を主たる参照元とする本作は、現実と虚構の錯綜を扱う上で、その分別や往来を実現させる境界面を「鏡」ではなく(より他者による表現とそれへの没入を感じさせるだろう)「画面」として描く。虚実の錯綜は、鏡によって作り出された私と私のあいだで起こるのではなく、「虚構」の誰かの顔とそれを見つめ自身の「現実」を投じ愛する私の顔、もしくは逆に「虚構」の誰かの顔から見つめられ「現実」を侵食される私の顔、それらのあいだで生じる。

こうした──ありふれた指摘をしておけばマスメディアやインターネットを始めとする様々な「画面」奥のフィクション(陰謀論、推し活、etc.)を自らの現実として受け取り翻弄される人々を戯画化したような──設定のもと、登場人物らはそれぞれの異なる現実(よそから見れば虚構)に属しながら、画面越しに相手の顔を見つめ、愛し、さらには画面を乗り越え相手の現実を訪れることで、複数の現実(虚構)、いくつかの顔をすり合わせていく。

3

たとえば騎士とヒカリ、バニーとミニーという2つのペアは、一見すると後者のほうが虚構めく存在に感じられるだろう。確かにバニーとミニーは現実に属するとは思えないようなパロディめく顔を備えている。だが戯曲冒頭のト書きでは、バニーとミニーこそが画面の手前側にいて、画面のなかの騎士とヒカリを見つめている。バニーが「アリス!」と呼びかける、それが本編の最初の台詞となる。

さらにバニーはミニーとともに画面の向こう側に乗り込み、騎士とヒカリからすれば「ミニーとバニーは映像から出てきて」、両者が出会う。画面が踏み越えられた瞬間、顔は見つめるだけではいられなくなり、見つめられる側をも演じなければならなくなる。複数の現実の存在をこの身において受け止めなければならなくなる。

これに伴う負荷を、しかし人は人である限りなかなか自覚できないものだ。私が私である限り、外から私を見つめ私が思うのとは別の現実を投げ込んでくる顔は、虚構めいた外部、「変態、暴徒、痴漢!」でしかない。「お前が死んだ事実は動かしようがない」などとどれだけ言われても、私にとっての生々しい現実はそれとは別である。

「あいつらは自分の物語から出られない、ルールを破れないんだ」とバニーは言う。あいつらとはこの世界を司るようでいて実際にはもうひとつの(唯一のではない)現実に立つだけの滑稽でかわいいQとKのことだが、騎士とヒカリも基本的には同様だろう。バニーとミニーだけが、奇妙に画面をまたぎ、セグウェイでいとも簡単に水平移動する。

そしてかれらを自らの物語から引きずり出す。QとKはバニーの一言でヒカリと手をつなぎ踊らされる。騎士とヒカリはふたりがともに生き、愛しあう世界から追い出され、騎士が死ぬが騎士のことをヒカリが覚えていられる世界か、それとも騎士が死なずに済むがヒカリは騎士のことを忘れる世界かを選ばせられる。いや、より正確には前者こそがもともとあった現実で、そこに後者を被せたのがバニーとミニーなのだろう。結果生まれるのは「ヒカリといたワンルーム」でも「もう死んだ地面の上」でもない「半分死んだおもひでのなか」だ。

ただこの「半分死んだおもひで」は、騎士のそれではない。騎士は自分が死んだといってもそれをうまく自覚することはできず、良くてただ〈信じがたい現実〉として受け入れることしかできない。なぜなら死者は自らを死者として思考し得ないからだ。思考できている以上、ここには私があり、私が生きている現実がある。やはり「ルールを破れないんだ」。

では「半分死んだおもひで」は誰のものなのか? ヒカリだ。ヒカリは生死ではなく〈覚えているかどうか〉でもって虚実の二重性を経験する。それは自身の生死とは違い、明瞭な二者択一を強いず、ゆえに「思い出し中」のなかで「ぜんぶおぼえてる。でも、思い出せない」中途半端な私がありうる。外から見てもその顔は(生死とは違い)おぼえているのかおぼえていないのかよくわからず、「おぼえてる?」「やっとおもひだしたか!」とまわりから何度も問われては自らを疑い、かすかな感覚を現実とも虚構とも言い難い何かとして拾い上げては顔に曖昧に表すしか無い。

思い出しているのか、思い出せていないのか。私はあなたの顔に何を見、そこからどのような現実を汲み取るべきなのか。虚実の二重性をその内側で経験する「もしも」の顔に、本作は名を与える。それがヒカリ+アリス=「ヒカリス」だった。

4

その名はどこから来たのか。もちろんひとつには参照元である『不思議の国のアリス』や『鏡の国のアリス』から、現実にいたヒカリが虚構に迷い込んだことを示すものとしてあるだろう。虚実を隔てる「画面」を跨いできたバニーとミニーはヒカリを終始「アリス」と呼ぶ。ただ全員がそのひとを「アリス」と呼ぶのではない。騎士もQもKも「ヒカリ」と一貫して呼んでいる。

本作においてヒカリとアリスは虚実の分類を示すマーカーである以上に、誰がその人を呼ぶかという、人と人の関係性として機能するのだ。そしてなかでも上演を通じて特に強調されるのは、騎士/ヒカリと、バニー/アリスの関係性である。最初の台詞がそうであったように、この作品は、騎士とヒカリのあいだの愛だけではなく、バニーとアリスの愛をも描いている。「ヒカリス」とはその両者の愛がひとりの人物(の顔)において強引に重ねられた状態にこそ由来する。

本作は現時点で2度上演されている。私は2020年の初演と今回をともに見て、同じ団体による上演ながら、その印象の違いに驚かされた。初演ではバニーの存在感が極めて前景化していたのだが、今回は「ヒカリス」の顔が舞台全体を束ねている。初演時の記録映像を見返すとその違いは確かにはっきりとしている、冒頭からバニーが舞台の中心に立ってヒカリに手首あたりを握られている。バニーが観客席に向かい、「アリス」、「アリス」と指さしながら言う。その腕を横からヒカリが奪い、掲げながら「イヌー」と最初の台詞を言い始める。隅にいた騎士が飛ぶ、床に這いつくばり匍匐前進し、舞台前面を回り込み、ヒカリのそばまでやってくると立ち上がってヒカリに向いて台詞を言う。騎士とヒカリの二人の会話。しばらくするとミニーがそばに寄ってきて一言いい、また離れていく。二人の会話が続く。そのあいだ、ずっとバニーはヒカリに手首あたりを握られたまま、そばにいる。

その後も初演は、ミニーが主に舞台奥に座り、騎士とヒカリが主に中央付近でやり取りする、そこにバニーが執拗につきまとい、ときに舞台全体を蹂躙するように不可解に動き回るというやり方で上演される。私はこのバニーの演技に圧倒され、と同時に〈騎士とヒカリの関係に呪いめく不気味な存在としてのバニーが侵入してくる〉という理解を与えられた。

一方、今回の上演では、バニーは不気味な存在というより滑稽でさびしげで愛すべき存在であり、騎士とヒカリの体をときに支えながら、まっとうにヒカリをアリスとして愛するものだと感じられた。バニーは開演前から所在なげに、舞台全体を蹂躙するというより単にのんびりしているという感じでひとり歩き回る。他の出演者らが舞台床の上昇とともにようやく現れると、にこやかにそこにまざって握手をしあう。ともに字幕の映る「画面」を見上げたあと、ひとり離れて様々な声音で観客席に向かって、誰かを探すように「アリス」と繰り返し言う。振り向いてヒカリの方を見て「アリス!」と言う。それに驚くようにヒカリが反応するところから上演は始まる。バニーは「かおしゅうごう」のなかからアリスの顔を見つけ、ヒカリは「アリス!」という声を自身に対する呼びかけとして聞くことで自らの時間を始めるのだ。

5

初演で物語を支える骨格として舞台上に立ち、それゆえバニーに蹂躙されてもいた騎士とヒカリのカップリングは、今回の上演では3場になるまで明確には組み上がらない。冒頭から騎士とヒカリは二人きりになることがなく、バニーやミニーとともにいる。舞台の奥行きは初演と比べてかなり狭く、立ち位置に応じて別のレイヤーに存在しているようには見えず、最初から4人が同じ場所でやり取りをしているように感じられる。しかもヒカリは騎士とふたりきりで話しているはずの台詞を、バニーに向けて話す(「あなたのお肉、ふれておかなきゃ」と言うときも騎士ではなくバニーに触れる)。騎士はヒカリに向けて声を発するけれど、ずいぶん遠くからだし、顔を向けてももらっていないし、ほとんど一方的な独り言みたいだ。ミニーは舞台上のほかの3人の関係性のバランスを自らの体で引き受けるかのように踊っている。バニーはヒカリからのアプローチに答え、ヒカリを持ち上げ、合図があればともに倒れてあげる。バニーとヒカリのあいだに言葉のやり取りはない。ただ、ヒカリと愛し合っているように見えるのは騎士ではなくバニーだ。ヒカリは騎士とやり取りしながら、身振りと顔の向く先によってアリスとしてバニーからの愛を受け止めている。

いったい誰が誰に向けて話し、誰が誰を見つめ、愛しているのかわからない。そもそもどこからどこまでがバニーとミニーの属する「画面」の手前側で、騎士とヒカリの属する「画面」の向こう側なのかわからない。つまり見つめている顔と見つめられている顔の違いが(バニーとミニーの「画面」越境以前からすでにもう)わからない。この混雑が今回の上演の特に冒頭付近をひどく負荷の強いものにしているわけだが、その負荷が開こうとしている先に、あのドヤ顔はあるだろう。

人が声を発する。その次に別の人が声を発する。ふたりは会話をしているのか、それとも別のひとに向けて話しているのか。その声は誰に向けたものなのか、その顔は誰を引き受けたものなのか? 声は舞台上を錯綜し、それゆえにどの顔も〈声の向けられた先〉として振る舞うことが(やろうと思えば)できる。顔はあらゆる内面をフィクショナルに立ち上げ周囲の声を取り込む沼だ。ばかでかく細長い「画面」で切り取られたQとKの顔は作品後半の舞台空間を覆い、あらゆる台詞に応じているようにすら見えるだろう。そこに拮抗するのはひとり過剰な身体的負荷のもと舞台上を縦横無尽に動き回る初演のバニーではない。騎士のように優しく嬉しそうにヒカリに「アリス!」と呼びかけるバニー、それに会話ではなく身振りと顔の向きで応じ、そのまま担がれ遠くまで空間を、客席の「かおしゅうごう」を見渡せるようになった「ヒカリス」だ。

肩車されたその人がわちゃわちゃした手足で台詞を言いながら、もしくは(台詞の意味内容が指すだろう先以外も含めた)誰かをぎょろっと覗き込みながら、あいだに見せるあのドヤ顔。それは、虚実の境界を担いそれを往来させるはずの「画面」が適度な距離のへだたりとしてすら舞台上に存在しない代わりに、虚実の境界面として、あるいは方方から見つめられてはいくつもの「現実」の愛を投じられる先として機能する──そんな多重の機能を背負っていられる──小さなでこぼこした面だ。それはまた、役者本人の顔であるとともにヒカリ+アリス=「ヒカリス」という(ここには具体として存在しないはずの)役柄の顔であり、騎士との「十年と二ヶ月と三日の愛」を思い出したかもしれないし忘れたままかもしれない〈どうどうとした迷いの顔〉でもある。

私らはそのドヤ顔に、やはり私らの「現実」を投げ込み、愛す。そうすることで私らが経験してこなかった、「十年と二ヶ月と三日の愛」を忘れたのかもしれないし思い出せるのかもしれない「もしも」の生々しい厚みを知る。知る? そんなもの、本当にあるのかどうかなんてわからないのに。そもそもこれは演劇であり、虚構なのに。演じているだけなのに。でも「もしも、それが現実で、ほんとうのことだとしたら?」、という仮定の質感を、ただの〈虚実の錯綜〉などといった軽薄な理解でもってではなく、私らはそこにある顔において「引き受ける」。そしてそこで立ち現れている二重の現実を、どちらかでなく「両方とも抱きしめて」、その姿勢のまま、どこかに向けて「話しつづける」声たちを私への/からの声として聞く。いくぶん離れた客席の、この私のひとつの顔で。

6

賑やかにわちゃわちゃとした舞台が終わるとき、すこし下へ沈んだ舞台中央の床に立つ騎士とバニーとミニーに見上げられながら、ひとり舞台の最前に立って、騎士への最後の言葉をやはり騎士にではなく客席の「かおしゅうごう」へ向けて「あなた」と話す「ヒカリス」。「もしも、ほんとうにあなたがわたしを愛していて、わたしがあなたを愛していたのなら、もしも、そんなあなたが死んで、わたしだけが生き残ったのなら……」。あつまる顔。言い終われば振り返り、3人と同じ面へいったん降りながら、再びのぼり、いつも座っていた舞台隅の椅子に座る。眠る顔。そこに宿るのは、騎士にとってどの現実のレイヤーにも還元できない「いちばんのしあわせ」である「ヒカリそのもの」の厚みであり、多重性であり、「十年と二ヶ月と三日の愛」という現実としては(それをまさに只中で経験する以外に)誰も表現し得ないだろう極めてフィクショナルな、それでも現実らしい「おもひで」の時間だ。その取り返しのつかない生の長さを、ここにではなくそこにある愛を、たった1時間40分ほどの上演を経て、たったひとつの顔があつめている。舞台上でありながら下方へゆっくり落下し消えていく騎士の投げる帽子が、上演のたび違う場所に落ちて、でも「ヒカリス」のそばで、そのつど違う仕方で「もしも」として祝福する。私の顔がまだ見ている。

レビュー

佐々木敦:アリス、光の中の

artscape|山川陸:小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク『光の中のアリス』

後藤護:アリスは土星人サン・ラーに出会いそうで出会わない──『光の中のアリス』評

白尾芽:可能性の物語

徳永京子:これはスペノ版『百億の昼と千億の夜』

山本浩貴(いぬのせなか座):顔をあつめる

ルポルタージュ:佐々木敦

その1「読み合わせとマーダーミステリー」

その2「戸惑いと疑い」

その3「トーンとグルーヴ/上演に向けて」

光の中のアリス|レビュー|徳永京子:これはスペノ版『百億の昼と千億の夜』

| 徳永京子 Kyoko Tokunaga |

| 演劇ジャーナリスト。東京芸術劇場企画運営委員。せんがわ劇場演劇アドバイザー。読売演劇大賞選考委員。緊急事態舞台芸術ネットワーク理事。朝日新聞に劇評執筆。演劇専門誌act guideに『俳優の中』、季刊誌エスに『演劇3rd EYE』連載中。ローソンチケットウェブメディア『演劇最強論-ing』企画・監修・執筆。著書に『「演劇の街」をつくった男─本多一夫と下北沢』、『我らに光を─蜷川幸雄と高齢者俳優41人の挑戦』、『演劇最強論』(藤原ちから氏と共著)。 |

| X |

『光の中のアリス』は、神様だか宇宙人だか、不思議な存在の実験対象に選ばれてしまったひと組の恋人の受難の物語だ。騎士(ナイト)という死んだ青年(古賀友樹)が、ミニー(伊東沙保)とバニー(東出昌大)という上から目線の謎のふたり組に、恋人ヒカリ(荒木知佳)の記憶から一緒に過ごした10年間の思い出を根こそぎ消失されたあとで彼女のもとに戻ることを命じられ、自分と初めて会うヒカリに拒否されながら愛を切々と訴える。なぜこのふたりが選ばれたのかは明かされない。ナイトの死因も語られない。ただ、実験の目的がヒカリを現代のアリスとして覚醒させることらしいのはわかる。けれども、現代とは? アリスとは?

空いているんじゃありません、空けているんです──。そんな主張を団体名に掲げるスペースノットブランク(以下、スペノ)は、2012年の設立以来、活動のペースとしては、むしろ隙間を埋めるのが使命であるかのように活発に公演を打ってきた。しかもそのどれもが(筆者は全公演を観ているわけではないが)、演技とダンス、意味とエモーショナルの境界線を全力で撹拌して溶かすようなハイカロリーな作品だ。前例が見つからない彼らのパフォーマンスは、緻密でありながら、コンセプチュアルな団体名を裏切るような野生味と明るさが特徴でもある。そしていつも観客の中に物語の塊を残して終わる。その塊をほぐして現れるのは、人によって異なるストーリーや風景で、その陽性の抽象性に惹かれて次の公演にも足を運ぶことになる。それが多くの人に伝わっていることは、全国さまざまなコンペティションでの結果が証明している(この公演も、世田谷パブリックシアターの若手支援事業であるフィーチャード・シアターに選出されてのものだ)。

そんなスペノが信頼を置く劇作家のひとりが、長いスパンの歴史を背景にした根源的な生への問いに、俗っぽい駄洒落を散りばめて観客を煙に巻く松原俊太郎で、『光の中のアリス』は2作目の協働作品だが、この戯曲に、さらなる構えの大きさとロマンチシズムへの信頼とを感じ、これまで抱いてきた松原戯曲との印象の違いに驚いた。

さらなる構えとは、ナイトとヒカリの外側に、彼らより高次元な存在らしいミニーとバニーを置き、その外側にキングとクイーンというさらに謎、さらに高次元の存在を置いた点にある。光瀬龍の『百億の昼と千億の夜』のラストシーンのように、より良い生と安らかな死を求めて戦争さえ厭わず苦難の道を行く人間の長い長い営みは、大きな存在の手による実験が起こした科学反応に過ぎないのかもしれず、その大きな存在もまた、もっと高い次元にいる存在の気まぐれの実験から生まれた命かもしれない。そうした果てのない連続性がこの戯曲には含まれている。

そうやって時間的にも空間的にも拡大していったあと、ひとりの人間の思い出が別の人間に及ぼすという小さな話に戻り、大と小を行き来する運動を繰り返していくと、フォーカスは現代に移る。軽い言葉によって歴史が片づけられ、死が記号化、無記名化され、死者と生者が分断しているこの時代へとだ。ミニーとバニーはその修正のためにどこかから派遣されてきたらしい。彼らに消された恋人たちの10年分の思い出は、歴史と呼ぶには短か過ぎるが、その間に起きた災害や事件や事故は間違いなくあり、多くの場合、死が紐づけられている。それを語る人がいなくなること、思い出す手立てがなくなること、その殺伐とした行く末への警告が、極端な方法で繊細に描かれているのがこの作品だった。

今回の上演は、’20年の初演とキャスト一部変更した再演で、筆者は初演未見だが、印象は相当違うだろうと予想する。というのも’20年版はロームシアター京都内のノースホールが会場で、シンプルなブラックボックスであるノースホールに比べ、シアタートラムは面積自体も大きいが、天井が高く、舞台奥の両脇にドアがついており、床が下がるセリの機能も備えた、余白のある空間だからだ。

事実、トラムのつくりを有機的に使った美術(カミイケタクヤ)が、作品世界の構造を巧みに観客に伝える役割を担っていた。ミニーとバニー、ナイトとヒカリが動き回るアクティングエリアの奥に、一段高くなったDJブースのようなセットがあり、そこにはキングが常駐して、オペレーターよろしく現場の熱とは距離を置き、4人の様子を見ながら機材をいじっている。その奥に組まれたもっと高い台にはクイーンが立っているが、彼女はずっと後ろ向きで、下にいる者たちに顔さえ見せない。

開演前の舞台上には、黄色と黒のテープが赤いコーンに張り巡らされた四角いエリアがつくられ、工事現場の立ち入り禁止の表示にも見えるそれは、劇場という空間の性格を考えた時には結界という意味も持ち、囲われたのが死を扱う聖なる場所だと示唆される。一方で、舞台奥のドアはどちらも上演中ずっと開いていて、この作品がここに集まった観客のものだけではなく外にも意識が向けられているとわかる。付け加えると、劇世界が登場人物たちだけで閉じていないことは、オープニングからほどなく、バニー役の東出がアリスを探し始める時、客席に向いて何人かの観客とはっきり目を合わせて「アリス?」と聞くことからも感じられた。

さて、冒頭にこの話は受難劇だと書いたが、ナイトとヒカリの受難ぶりは、スペノならではの俳優の身体への運動系の負荷で、せりふよりも雄弁に描かれる。「他者たちとの交わりの中で発生する真空ポケット」とされる思い出を、ヒカリの中に甦らせたいナイトは、真空の強靭な殻を破るべく、死者でありながら、這い、跳び、全身を使い動き回る。その対象となるヒカリもまた、突然放り込まれた突拍子もない状況(『不思議の国のアリス』が落ちる穴と同様のおとぎ話的世界)の中で七転八倒する。この点に関しては、あれだけ激しく動きながらきちんとせりふを聞かせた荒木、古賀、そして東出、伊東のスキルの高さが絶賛に値すると書き残しておきたい。ミニーやバニーも無関係ではいられないビーカーの中の化学反応は、立場の上下や生と死の距離を反映させた動きとなって舞台上にエネルギーを積み上げ、やがて、ホワイトアウトのように静かなクライマックスを迎える。

ラストシーンでヒカリが引き受けるのは、生き残った人間が死者に対してできる精一杯の誠意だ。と同時に、それを引き受けた時、ヒカリはアリスになった。あるときは歪み、あるときは自分を追い越す“不思議”な時間を引き受け、“鏡”に映る己の姿から目を背けない。それが現代のアリスの条件なのではないか。

ただ、ひとつだけ気になることがある。ヒカリを本当に、死者の思いを継いで生きていく生者と考えていいのだろうか。なぜなら彼女はずっと裸足だった。自宅で寛いでいたから、という設定なのかもしれないが、裸足は死者のシンボルである。もしもヒカリが最初から死んでいたのだとしたら、この物語から読み取れる救いは、かなり小さなものになる。戯曲にはヒカリの足もとについての指定はない。演出の意図は何か、答えを知るのが怖くて、まだ小野と中澤に確認できずにいる。

レビュー

佐々木敦:アリス、光の中の

artscape|山川陸:小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク『光の中のアリス』

後藤護:アリスは土星人サン・ラーに出会いそうで出会わない──『光の中のアリス』評

白尾芽:可能性の物語

徳永京子:これはスペノ版『百億の昼と千億の夜』

山本浩貴(いぬのせなか座):顔をあつめる

ルポルタージュ:佐々木敦

その1「読み合わせとマーダーミステリー」

その2「戸惑いと疑い」

その3「トーンとグルーヴ/上演に向けて」

光の中のアリス|レビュー|白尾芽:可能性の物語

| 白尾芽 May Shirao |

| 東京工業大学環境・社会理工学院社会・人間科学コース(伊藤亜紗研究室)修了。修士論文を元にした論文に「ポストモダンダンスにおける観客性と「身体的共感」──イヴォンヌ・レイナーの作品を中心に」『Commons Vol.3』(未来の人類研究センター、2024年)がある。ウェブ版「美術手帖」等での編集・執筆を経て、現在出版社勤務。 |

| Web |

──わたしはずうっと踊りたかっただけ、ひとりでもふたりでも何人いようが!(ヒカリ、あるいはミニー)

ヒカリは〈どこにでもいるふつうの女の子〉(*1)。〈このワンルームをいい部屋にするために〉、がんばって働いてきた。休みの日は〈ずっと行きたいなあって思ってたパンケーキ屋さんに行っ〉て、〈んんーヤミーってほどでもな〉いパンケーキを食べたりもする。ヒカリは奔放な女の子。奔放であるとは、ひとつに、ある場所にとどまらないことだと言えるかもしれない。ほんとうなら、自分が安心できる場所にずっといられるのが一番いいはずなのだ。でもヒカリにとって世界は変な場所で、ちょっと落ち着かない。だからヒカリは、いつも動き回っている。

ヒカリと一緒に暮らしてきたナイトは、ある日、半分死ぬ。ヒカリは深い眠りの中で、ナイトとの〈おもひで〉を根こそぎ引っこ抜かれてしまう。ナイトは〈おもひでは最低ふたり以上で支え持つものだ〉と言ってヒカリとの実質的な別れを嘆きながら、眠るヒカリを抱き上げては落とし、を繰り返す。魚のように動きつづけていたヒカリに、やっと重力がはたらく。寝ている人は重い。〈まるでマシマロみたい〉に軽くなったナイトが、重いヒカリの体を抱いたり転がしたりする。

目覚めたヒカリはナイトのことを知らない。そんなヒカリはナイトにとって、〈だいじなことをたくさん忘れて今日ムーに侵され〉、〈資本に犯され〉た存在である。しかしヒカリにしてみれば、自分の部屋に不法侵入してきたナイトは〈変態、暴徒、痴漢〉、〈ナンパ師〉にしか見えない。〈プレイプレイプレイプレイプレイプレイプレイプレイプ?〉(*2)ヒカリは長い眠りから覚めて、知らない男を前に、何かを──自分はつねにこの地面に引っ張られ、何かに侵入され、邪魔される、穴だらけの存在であるということを──思い出しているようにも見える。そしてヒカリは、うんざりするほどナイトとお話ししたあと、〈会話の流れをぶったぎってしあさっての方向にねじ曲げる〉。〈あっ、雪! 雪が降ってる!〉この奔放さとはきっと、ヒカリが知らず知らずのうちに身につけた生存戦略であり、世界に抵抗するためのひとつの方法なのだ。

そんなヒカリは、ミニーとバニーによって見出される。二次元世界に出自を持つかれらには実体がなく、〈からっぽのすっかすかの空洞〉なのだが、だからこそ現実にすっと入り込んで、〈あったことはなかったことにし、なかったことはあったことにする〉こともできる。かれらにとってヒカリの奔放さは、現実とそうでない場所を行き来するための絶好の道具だ。ただそのためにはミニーやバニーと同様、キャラクターという乗り物が必要になる──そこで、ヒカリの中に、アリスが見出される。最初は渋っていたヒカリも、ミニーとバニーのしつこい説得を受けて、だんだんやる気になってくる。床を叩き、足を踏み鳴らすヒカリは、この世の重力を、まとわりつくスカートを、疲れを、楽しみながら、踊る。こうしてヒカリ=アリスは、この世界の〈いのちの、愛の、やさしさの、もう半分〉を乗せて、遠く現実の折り返し地点まで、運ぶことになる。

折り返し地点は光の中にある。〈どぉーーーしてこんなに明るいのぉー?!〉世界は反転する。ヒカリを包んでいた〈地上を隈なく照らす光〉は折り返され、自分を見つめる無数の〈おかお〉が、ぼうっと浮かんでくる。少し時計を巻き戻してみれば、〈かお〉の予感は冒頭ですでに与えられていた。ヒカリがパンケーキを食べるあいだに思い出していたのは、〈あなたが大事に抱えてきたケーキの箱をわたしに手渡す寸前に落っことしたときのかお、かお、かお、かおかおかおかお…〉。このときヒカリの頭に浮かんでいたのはきっと、ナイトのちょっとうざいリアクションがコマ送りになったようなもの、つまりふたりの〈おもひで〉の断片だっただろう。しかしいまヒカリの目の前にあらわれたのは、もっとぼんやりした、でも粒粒とした〈かおしゅうごう〉だ。ヒカリは、ナイトを知らないように、かお一つひとつのこともまた知らない。ヒカリはそれらを、集合写真だと思う。〈まさかみんな、死んじゃったの?〉ナイトというひとりの人間の不在は折り返され、集められておとなしく座っている多数の人間の、名前のないかおたちの集合が、死というイメージとなって、ヒカリを見つめる。

考えてみれば、最初からどこかおかしかった。そもそもみんな死んでいるのだ。お話は(半分)死にそうなナイトとヒカリの会話から始まるが、〈いまのうちにあなたのお肉、ふれておかなきゃ〉と言うヒカリが触っているのはバニーの体である。その後、ナイトがぐっと自分の胸元からナイフを引き抜くような動きをすると、今度はミニーが崩れ落ち、人形みたいに腕がブラブラになってしまう。まるでヒカリとナイト、バニーとミニー、そしておそらくキングとクイーンはそれぞれ鏡合わせのように、ロールシャッハ・テストのように存在しているようだ。ときに組み合わせは入れ替わり、互いを好きであると同時に嫌い、怖がると同時に信頼する。〈私だって私ですけど〉。あなたの中にわたしがあり、わたしの中にあなたがある。ひとりの人間のよく知った顔の中に〈かお〉という一般があり、ひとりの人間の死の中に死という一般がある。

かれらの旅は、真ん中でふたつに折った紙のような現実をめぐるものだった(ひとつの辺を出発して、折り返し地点を通過し、元いた辺に戻ってくる)。出発地点と到着地点は重なっているが、紙をもう一度開けば、ふたつの点は遠く離れてしまう。紙を開くまでは、ひとつが、つねにふたつである可能性を残しておける(*3)。でも、わたしたちは多くの場合、ひとつしか選べない。〈提示された選択肢がいいって思ったこと一度もないんだよね〉。〈ハッピーエンド〉を求めるキングやとにかく誰かの首をちょんぎりたいクイーン(*4)は、白黒はっきりさせることをよしとするこの世の力の象徴であり、〈自分の物語から出られない〉。キングとクイーンによる審判の最後、ヒカリはまたしても自分の体の疲れを確かめるように踊る。わたしたちには無条件に、理不尽に、重力がのしかかる。〈筋は筋や〉。それをよけたり、ねじ曲げたりすることはやっぱりできない。それでも、ひとつのものの中に、ありえたふたつを探すことはできるかもしれない……だから、〈クイーンさん、キングさん、ちょっとおやすみしない?〉

奔放であること、ひとつの中にふたつ(あるいはそれ以上)を見ることが、よいことなのか、救いなのか、身を守る術になりうるのかはわからない。ヒカリの罪は〈自分を正当化し、そのほかたくさんのひとの悲しみを、お前の立っている地面を支えている世界の苦しみを忘れ、ごみ箱に放置した〉ことだとキングは言った。きっと、ひとりでこの世界のすべての悲しみを思い出すことは、できない。でも、ひとりの悲しみの中に〈そのほかたくさんのひとの悲しみ〉があるとしたら? ヒカリは最初で最後の選択をし、あらすじが尽きた後もたくさんのおしゃべりによって引き伸ばされたお話をいま、終わらせ、そして同時に始まらせようとしている。

*1──以下、〈〉内は戯曲からの引用。一部、舞台上での発話に近づけて表記を変更した部分がある。

*2──ナイトはこの世の暴力に晒されたヒカリを心配しているが、ヒカリにとって目の前のナイトはその暴力を代表する存在だ。しかしこの行き違いもしくは反転によって、〈だって、なんか、話ができちゃう〉こともまた確かである。

*3──これは登場人物たちの発話においても実践されている(イヌー、おもひで/おもにで、あーす、などの単語に特徴的)。ある言葉は、つねにほかの意味へと転ぶ(あるいは転ばずに伸びきったままでいる)可能性を残したまま発せられる。

*4──クイーンは、キングを殺したバニーに〈よくやった〉と言う。ヒカリに日々〈浴びせられることばは「屈辱」的〉なものばかりであり、ミッキーが無条件にヒーローであろうとするせいで〈ミニーの日常災難つづき〉……男たちがピエロでパンダであるいっぽう、女たちは物語を壊したがっているようにも見える。

レビュー

佐々木敦:アリス、光の中の

artscape|山川陸:小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク『光の中のアリス』

後藤護:アリスは土星人サン・ラーに出会いそうで出会わない──『光の中のアリス』評

白尾芽:可能性の物語

徳永京子:これはスペノ版『百億の昼と千億の夜』

山本浩貴(いぬのせなか座):顔をあつめる

ルポルタージュ:佐々木敦

その1「読み合わせとマーダーミステリー」

その2「戸惑いと疑い」

その3「トーンとグルーヴ/上演に向けて」