光の中のアリス|ルポルタージュ|佐々木敦:その3「トーンとグルーヴ/上演に向けて」

←光の中のアリス|ルポルタージュ|佐々木敦:その2「戸惑いと疑い」

10月28日月曜日、前回の見学からまたもや三週間が経ってしまった。もう初日は五日後、本日は森下スタジオでの稽古最終日である。

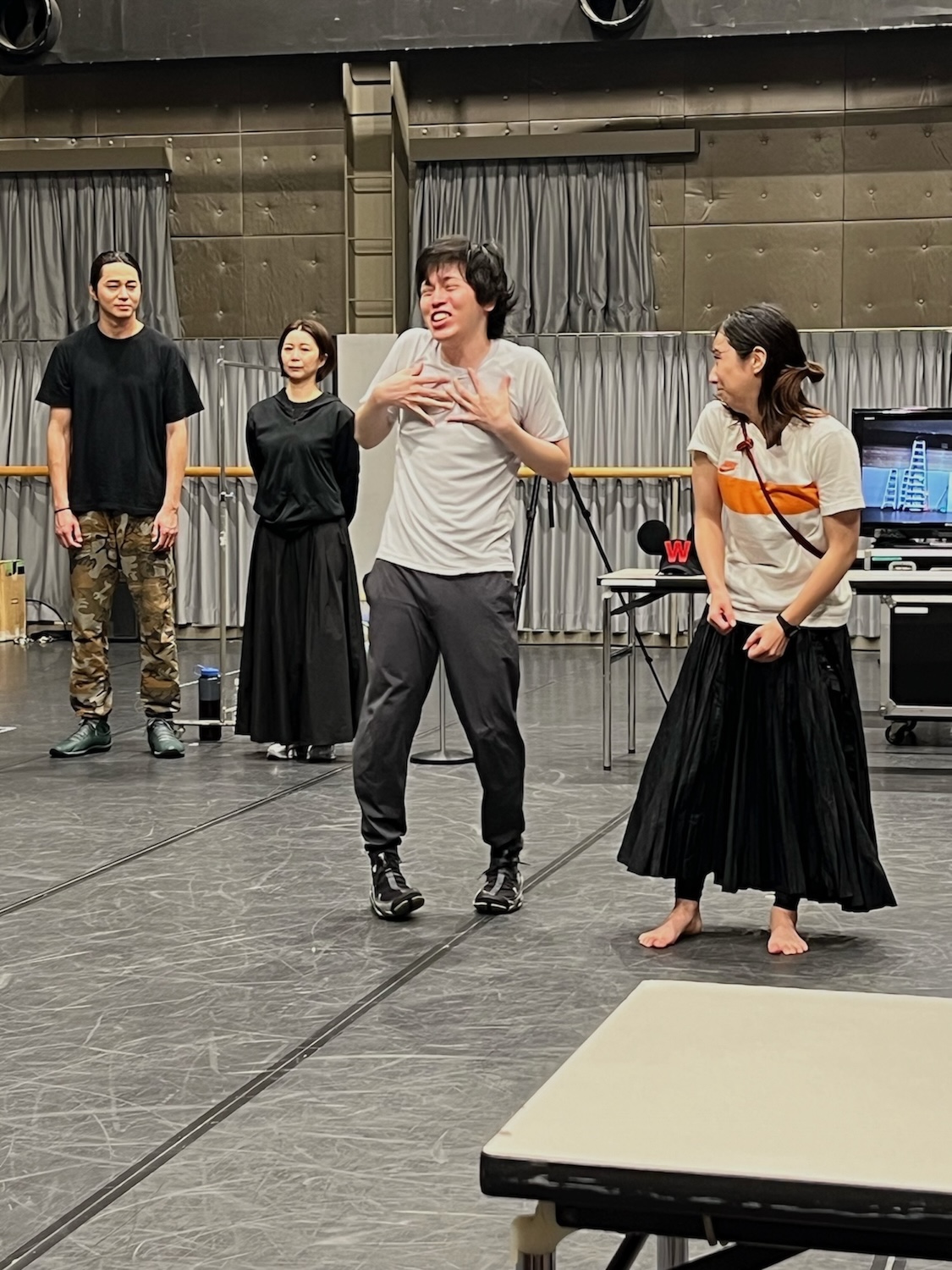

Photo by Atsushi Sasaki |

各場ごとの細かい調整を経て、すでに何度も通し稽古が行われており、この日も前日の稽古を踏まえた注意点が演出からいくつか伝えられたあと、すぐに最初から通しが始まった。

松原俊太郎の戯曲は暗喩と寓意を徹底的に駆使して書かれており、キャラクターの心理(のようなもの)を云々することは不可能に近いし、ナンセンスである。俳優はとにかく自らの身体をフルに使って、本質的には文字の集積でしかない、まったくもって架空の存在に息を吹き込むしかない。と同時に演劇というものは、舞台上に立つ者が誰某の役ということになっていれば観客には自動的にそう見えてしまうという便利な(困った)ものでもある。役者はこの困難と安易の狭間で何かをするわけだが、それにしても『光の中のアリス』の「人物」とは何なのか? しかし私の目に映ったのは、それぞれ個別にインタビューをさせてもらった現実存在としての荒木さん伊東さん古賀さん東出さんではなく、すでに戯曲→演劇という虚構のなかの人物になっていた。四人の俳優は発話と挙動と存在感によってリアルの世界に転写されたことばになっていた。ここまで来るために、俳優たちが何を行なってきたのか、演出家たちは何をしたのか、私はあらためてもっと稽古を逐一見届けてこなかったことを後悔した。

通し稽古はスタジオを本番の舞台に見立てて行われたが、当然ながらシアタートラムそのものというわけにはいかないので、本番では複数のモニターに映像や字幕が映示されることになっているがここでは小さなモニターが一台しかなく、セットも美術も無論ない。しかし前回とは違い、俳優四名、スペノの二人、演出補佐二名、制作、リハーサル・ディレクターに加えて、舞台監督の鈴木英生さん、音響の櫻内憧海さん、映像の加藤菜々子さん、手話通訳の田中結夏さんと同監修の江副悟史さんが参加していた。通しは(おそらく)本番で使用されるスペノ作品ではお馴染みライアン・ロットの音楽を流しつつ、手話通訳ありで進行した。基本的にスタッフはそれぞれの作業を確認しつつ見守っているのだが、中澤君からテロップ出しのタイミングについて映像の加藤さんに細かい指示が出されていた。京都の初演の時も、というかスペノの舞台ではいつも、字幕や映像の使用が重要である。同様に中澤がところどころ段取り確認的な言葉を発する以外は俳優の台詞しか聞こえない。小屋入り前の最後の通しなのだが、すでに大枠は仕上がっているので、緊張感よりもどこかリラックスした雰囲気さえ感じられた(手探りゆえの緊張感は前回の見学のほうが高かったかもしれない)。

通しは、終わった直後に感想を求められてつい口に出たのは、前は「面白かった!」だったが、今はそれが「カッコいい!」に変わってきた、ということだった。なんとも雑駁な印象だが、戯曲に込められた風刺と諧謔が俳優を通して実体化することによって、ある意味で理屈を超えた輻輳的なエモーションと、運動性に富んだスタイリッシュな感覚が生じていた。そこには音楽の演奏で言うところのトーン(音調)とグルーヴ(律動)があった。特に4場のアンサンブルには興奮させられた。それは(また音楽のたとえだが)ノイジィでグリッチィでポリリズミックなのだが、しかし独特な調和が感じられる。素朴に言えば「息が合ってる」ということなのだが、むしろバラバラなものがバラバラなまま錯綜することでひとつのうねりを生み出しているような感じだった。うまくいっている、と思った。

通しは100分弱くらいだっただろうか? 終わると1時間の休憩。散歩に出ようと思って外に出たら、ちょうど森下スタジオの前の道を俳優四人が揃って歩いていた。なぜかいったん右に行ったあと、引き返してきて左に歩いていったのだが、身長差がすごくあるのでなんだか不思議な集団に見えた。あの様子、写真に撮ればよかった!

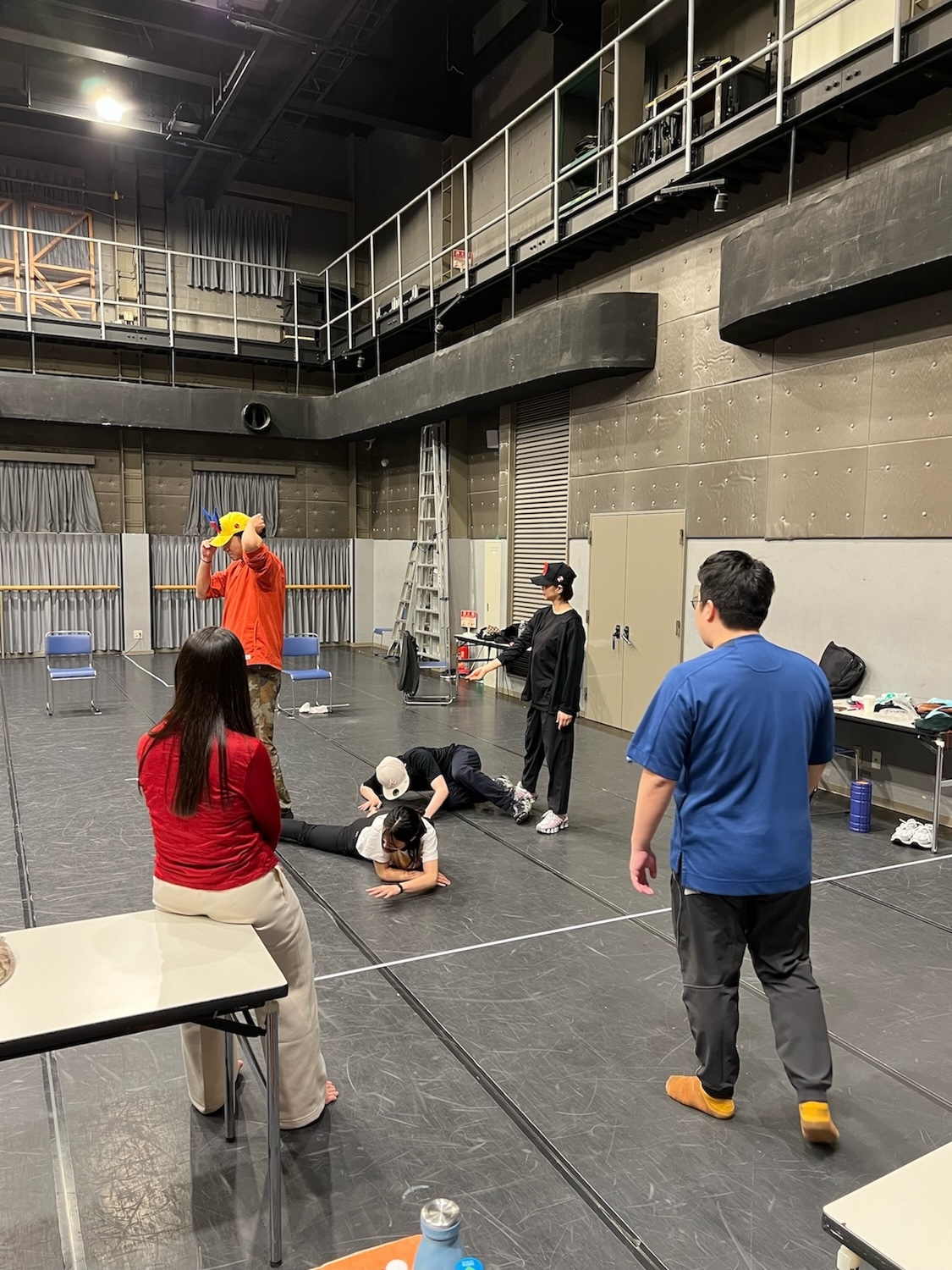

Photo by Atsushi Sasaki |

休憩後は、まず中澤君から演出上の細かい修正/追加が十数箇所入った。台詞と動きの確認と改訂。興味深かったのは俳優に対する言葉遣いの丁寧さと精確さ、丁寧と精確を大事にしようとする姿勢、だった。間違えているとかこれはいけないとかこうしてくれとかこうするべきとは絶対に言わない。私は他の演出家のやり方をほとんど知らないが、それにしても非常に言葉を選んで話しているという印象だった。しかし遠慮しているというのではない。伝え方、伝わり方を誠実に考えたうえでの言い方だと思った。また、意味よりも効果のありようについて述べていることが多かったのも特徴的だった。なにしろ戯曲が戯曲なので、内面描写をしても仕方がない。あくまでも「観客にどう受け取らせるか」にフォーカスした演出になっていて、つまり「劇的効果」ということである。

次いで小野さんが台本のメモを見ながら各役者に修正点と改善点を述べていったが、彼女はアクティングエリアに出て行って自分で言って/動いてみせるというやり方で、これがまたわかりやすくて面白かった。言語による説明よりも、こういう感じ、と見せてしまう。普段からスペノは論理の中澤、直感の小野という感じなので(?)、二人の演出法のコントラストが掛け算的に機能しているのだと思う。

二人の指摘はしかし、すでに微調整の段階に思えた。俳優たちもすぐに理解して応える。個人の演技だけでなく、稽古もここまで進むと役者同士の互いの認識や信頼も出来上がってきているので、あうんの呼吸でレスポンスが終わり(それでも結構時間は掛かった)、あとは最後の方の気になる場面を何度かやってみて、はいこれでいいですね、という感じになったら終了予定時間の30分ほど前だった(いつも時間を使い切らず、なるべく前倒しで終えるようにしているのだと思う)。

こうして稽古場のスケジュールは終わった。お疲れ様でした。明日は俳優はお休み、スタッフは先に小屋入りして仕込みを開始し、水曜から場当たり、木曜夜がゲネプロで、11月1日金曜が初日である。座組みの雰囲気としては焦りは微塵もない(ように見えた)。むしろ「いよいよか!」という期待の感覚が漂っていた。仕事の都合上、ゲネプロは観られないのだが、トラムの稽古もちょっとだけでも覗きに行ければと思っている。

Photo by Atsushi Sasaki |

松原俊太郎作、スペースノットブランク演出『光の中のアリス』は、松原君のインタビューでも語られているように、ルイス・キャロルの、あの「アリス」二部作を下敷きにしている。演劇という芸術フォームにおいて、演出と上演は戯曲のフィジカル&マテリアルな読解である。この読み解きは演出家と俳優とスタッフ全員によって行われているが、最終的には観客それぞれの受け止めがそれを更に分散的に読解する。そして松原戯曲ほどこの多重の「読み解き」に耐えるものはないだろう。

理屈抜きに面白い! 単純にカッコいい! と言うことも出来るし、それは確かにそうなのだ。だが、理屈ありでも面白く、複雑なカッコよさも備えていなければ、それは最悪の意味での「エンタメ」でしかない(良き「エンタメ」だってもちろんあるが)。ヒカリスはやはりそれとは違う。この芝居の観客には、普段よりも少しだけ知覚を研ぎ澄まし、頭脳を能動的に動かしつつ、しかしけっして身構えることなく、上演を目の当たりにして欲しいと思う。

だがしかし、それは「わかろうとする」という態度とは異なる。わかろうとすると、わからないところが、わからないということが、どうしても気になってしまう。だからそうではなく、つまりわかるわからないではなく、無理をしてわかろうとはせずに、しかし「考える」ということが肝要なのだと思う。読解は、どこかにある(かどうかは本当は誰にも──作り手にも──わからない)正解に向けたものではなく、もっと自由で野蛮な作業なのだ。

Photo by Atsushi Sasaki |

ヒカリスは、あなたに謎かけをする。アリスがそうされたように。あるいは、アリスがそうしたように。この「謎」には、答えがない。これは答えがないということが最初からあからさまになっている「謎」なのだ。

ヒカリス、お前は誰だ? スペースノットブランク、お前たちは何者だ?

『光の中のアリス』は、こうしてまもなく遂に本番を迎える。乞うご期待!

ルポルタージュ:佐々木敦

その1「読み合わせとマーダーミステリー」

その2「戸惑いと疑い」

その3「トーンとグルーヴ/上演に向けて」

インタビュー

松原俊太郎

荒木知佳

古賀友樹

伊東沙保

東出昌大

Photo by Arata Mino |

| 佐々木敦 Atsushi Sasaki |

| 思考家/批評家/文筆家。音楽レーベルHEADZ主宰。映画美学校言語表現コース「ことばの学校」主任講師。早稲田大学非常勤講師。立教大学兼任講師。芸術文化の複数の領域で執筆、教育、プロデュースなどを行なっている。著書多数。演劇関係の著作として『小さな演劇の大きさについて』。近著として『成熟の喪失 庵野秀明と〝父〟の喪失』『「教授」と呼ばれた男ー坂本龍一とその時代』などがある。 |

| X |