再生|セルフレビュー|瀧腰教寛:私が見た(い)再生

緊張していた

昨年の12月の出演者、8名から再生をつくる

昨年の時点でわかってはいたが、その緊張は、妥協は許されないという、こと

(舞台は、手を抜こうものなら、全てが壊れ、観客からも見放される厳しい場所であるからということと、8人で演った再生が、噂に聞いてた通りの体力がいるものだから、それを一人で演るということへの体力勝負に対しても手は抜いたら終わりだということ)

クリエーションの場での気を抜けない、真剣、抜き身であること

使い切る準備はいいかということ

ほとんど、最後まで

終わってからも

7人の残像を追っていた

フィジカル・カタルシスで、一緒に作った共演者がいない

とまっているとき

うごいているひとが、いない

じっさい孤独を噛み締めながらいた

目で、追っていた

(最終的に、演出指示が入り

そこに残像はいないようにスイッチすることになった)

演出の指示で目で追うこと見ることは、やめたが、孤独をなおさら、かんじていた

負荷のかかるもの、体力的にハードなものは、

だれかがいると、頑張れる

気が紛れているのかもしれない

一番初めに一人で通すとき

とアトリエPentAで、小屋入りの、とき初めて

通すときは、また緊張したのを覚えている

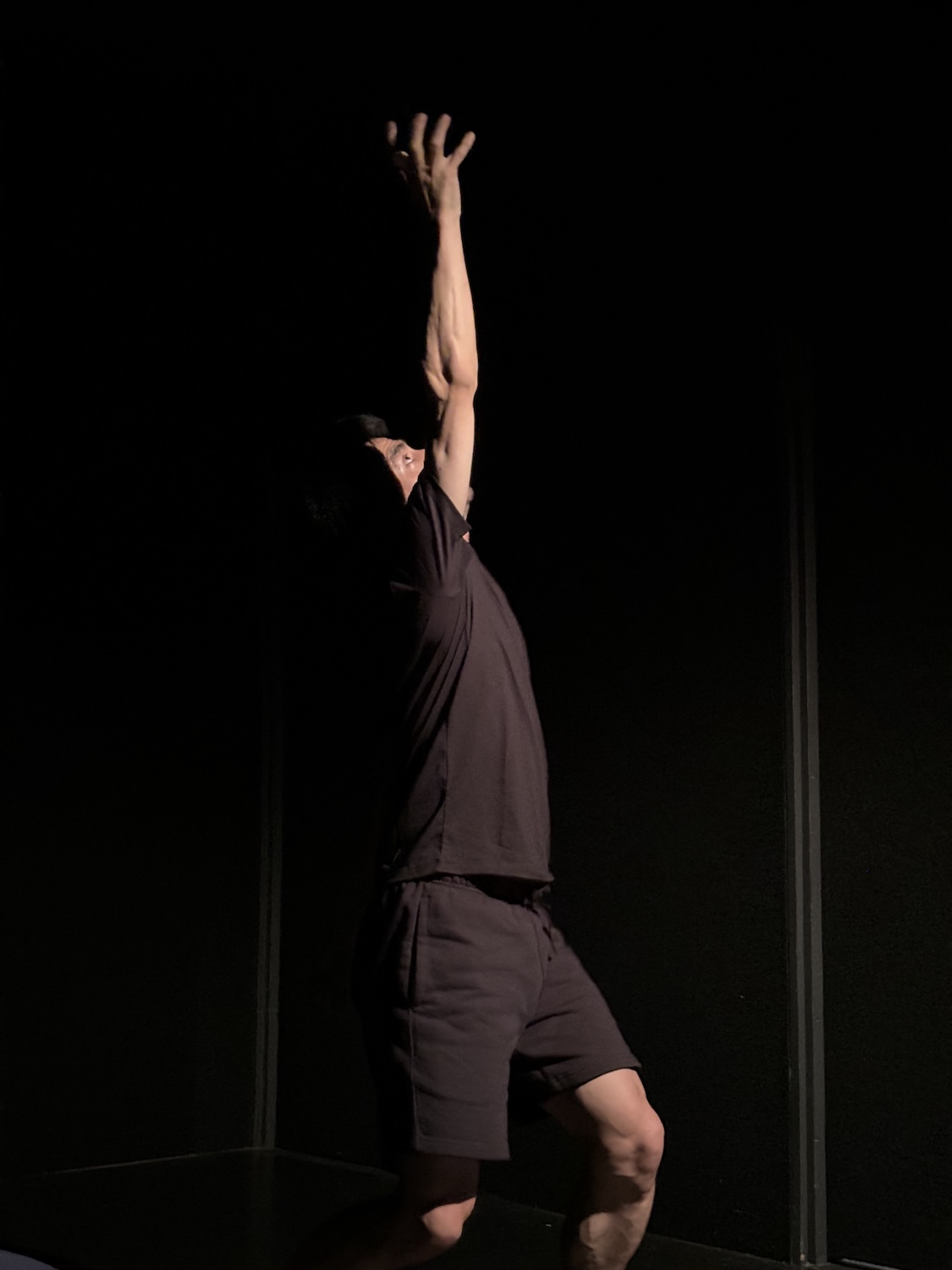

Photo by Takahiro Takigoshi |

稽古の前に(再生以前)

12月の一年前に声がけがあったとき、その後すぐ、

地元で震災があった

そのとき、金沢に行けたとしても交通機関は

ほとんど壊れており、地元にいけなくなっていた。

行ったところでだったが、

ひたすら、気持ちがグラグラした状態で祈るようにいた。

スペースノットブランクに、出演する際、近年は曲を作って、持って行く。

それには深い理由がなく、最初はただ舞台上で上演中に曲を演奏したり、歌ってみたいという無邪気な気持ちからだった。

フィジカル・カタルシスの際、ふと、同じことを稽古場の帰り道に口に出したら、「やりましょう!」と言ってくれて、最初、自分の脳みそがついていかなかったのも今では、思い出です。

作ったものはそのまま採用されたときに、ほんとに嬉しかった、楽しかったのを覚えている。

曲をひいてみたい、演奏したいと言うと、だいたい、やりましょう!

という人は、冷静に考えてもなかなか、いないと思う。それは、やっぱり

演出家だから、ありだとおもっても、かんがえさせてくれ

ということが今まで何回かあった。

だから、曲のことだけではないが、こちらからの提案はだいたい、まず、受け止めてくれ、8割以上は、アイデアを採用してくれているそのことがまず嬉しく、と同時に、そういう風に自身の作品に根幹のようなアイデアを受け止め、採用し、作品の一部にしていくクリエーションを経験できていなかったのかもしれない。(スペースノットブランクとの出会いは、自分にとっても本当に幸福だと思う。)

その後、演奏は2024年に上演した『セイ』このときは、

池田亮さんのテキストを身体で、理解するというか、

テキストを身体に入れるために、クリエーションのための準備として

テキストから得たことと、テキストの一部をつかって、

いっかい、曲を作ってみようというつもりで、行ったものだった。

そして、そのとき、作った7曲も、そのまま、ソロライブシーンとなって作品に組み込まれた。

今回はセイの時に近かった。

再生のことは、ほとんど知らなかった。友人の俳優や中澤陽さんから、内容について少し教えてもらった所から曲作りを始めた。

やはり、自分にとっての再生や死生観からはじめるしかないと思った。

そして、2024年の元旦に起こった故郷の震災のことで頭がいっぱいになり、そこに住む人、住んでいた人に対して思いながら曲が出来た。

7色/SUNという曲。

意味内容については、あまり記述したくない。ただ、祈るように、そして、願うように 出来た曲だった。

安易かもしれないが、再生というタイトルが、そのことに一年かかって、くっついて離れなかった。

(その頃、大学の恩師に会ったが、人の心や身体を癒すことで、また癒やしている方も癒やされていく、再生されていくという言葉を聞いた。本当にその通りだった)

Photo by Takahiro Takigoshi |

再生公演日 〜(詩)レポートに、替えて〜

11階の空から街を眺める出島の、方と反対側の坂が見える

ここで、起こった一瞬の閃光

血の跡、叫び声の残響

塗り重なるようにして聞こえて、消えた悲鳴は

その風景は、写し取っていないかもしれない

曇りの隙間から漏れる若干の光に、照らされるその家家や

街が、泣いていた

Photo by Takahiro Takigoshi |

ここでまた再生の所感 〜内容かぶりあり〜

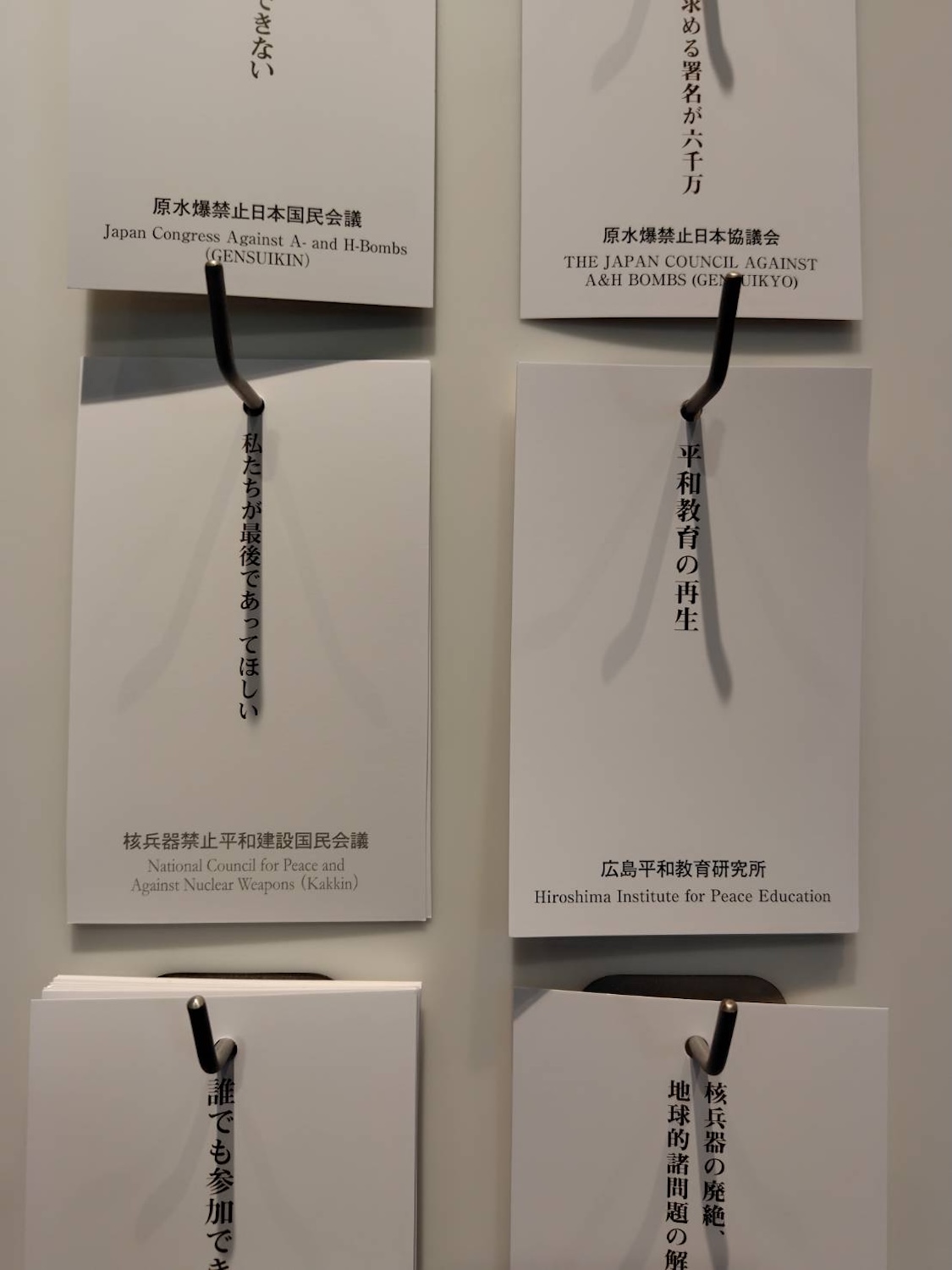

この再生は、原作者の多田淳之介さんが用意し、スペースノットブランク版として、小野彩加、中澤陽の二人がそこから、特にフォーカスした生と死の循環のテーマがあるが、

瀧腰のパーソナルな面が舞台表に出ていると思っている

震災が起きた、地元、能登に思いを馳せた曲、

都市に捧げたブルース

過去の行き詰まりから、自分に捧げた応援歌または、ブルース

スペノ版再生の初演を経て出来た再生のテーマ

(ここまで、書いていて

とても主観的で、どこまで読者に伝わるか心配ではあるが、)

祈ろうというのが、恥ずかしげもなく包み隠さず言うと、長崎の上演で意識していた。

50年の間にもいろんなことが起こったが、その前の気の遠くなる長い時間までもその場所で生きていた人がいる

その気配は、少なからず、想像や、思い込み、思い違いも含めて感じる時がある

僕が感じた長崎の街は泣いていた

そこにどうしようということもできないが

思いを馳せ、

そこに、生きていた人、生きている

人、に寄り添う、敬意を抱く、黙祷を捧げるような気持ちで長崎滞在と上演を過ごした

言葉に書くことでないことは、承知している

意味に回収されてほしくない

上演を見たときは、面白く

何かの場面や曲や感触が残り

ふとしたときに思い出してくれるくらいがちょうど良い

Photo by Takahiro Takigoshi |

舞台上から見る上演 〜本当は、もう少し書かなければと思う自分がいる〜

だから、長崎では、ある場面でのコールレスポンスや、言葉に対して、頷きや、

手を上げてくれたことが、とても嬉しかった。

なんて、素直な人たちなんだろう。

もてなされていたのは、私なのかと思った。

三回繰り返すこの上演は、事前に三回繰り返すことは自明で、毎回ちゃんと三回、頷くし、レスポンスを返してくれていました。完全に客席も出演していた。

一人ではなかったです。

Photo by Ayaka Ono Akira Nakazawa Spacenotblank |

長崎のフッド

初めての土地へ行けば、必ずと、言っていいほど、土地ならではの食べ物は最低2つは食べ、地酒と地ビールは必ず飲む

観光化されていない

地元の人に愛されている場所が好ましい

たまたま入ったBarで、東京帰りのお姉さんが、戻ったと盛り上がっていたBarに、いた

皆地元が、大好きで、先輩後輩の流儀を重んじ、長崎くんちの話で盛り上がっていた。

港町特有のオープンな気質もあるかもしれないが、この街を支えている元気な人を見れて良かった。

長崎は、顔、ちゃんぽん、フッド、キリスト教

↑曲にできるかな!?

他の地域でも行いたい。

私の出身県、石川、地元能登

多田さんが、これまで上演してきた三重やいろんな地域でもどう受け止められるのか見てみたい。

もし、別の地域でこの再生をやるとしたら、

僕はどう変わるのだろう。

街ごと、地域ごとに心持ちは、変わるんだろうか?

そこは、再生日記として、

記録していけばよいとして、また旅の始まりの、予感と、願いを込めて締めたい。

Photo by Takahiro Takigoshi |

あれから(長崎再生から)三ヶ月

その間にいろいろあった、

福岡、台湾、京都とクリエーションで経験している

俳優にとっては、本質的な演劇、演技の共通項はみいだせるが、

今ここが、すべて、げんざいをどう、生きるかにフォーカスをあてると

あの再生、一人再生長崎が、どういうことだったか

その特異点をあげたい

スペノでの私にとっての特別な時間(それはすぐ古くなるかも、なるべくするのであろうとも思う)

個人主義と集団創作の相性は悪く、その功罪というか、歪は社会のトップニュースを見れば、想像は容易いと思ってしまう。

しばられること、

集団でふるまう、

不特定多数の観客の視線、磁場にさらされるということ

の中で、

いいこぼしがあるが、ひとまず、言い切ってしまうと

演劇はこれから、可能なのか、その希望をスペノの稽古場に感じる

間、はざまの中で、個、パーソナルとコミュニティの共存がデザインされているのでは、

私は、スペノと共に創作すると

個人的な欲望(演技においての目標、課題の意味も含む)

を達成していると毎度感じる

個としての生理感覚、生存感覚を尊重されている

また、こういうことを、したいとおもったら、

気づくと、それを、やっている

という感覚になる

過去の、新劇から続く文脈の演技、演劇のフレームであれば、それは、まず、捨てられる、捨てて然るべきとされる

それは、台本や、他者の想像を邪魔すると考えられるからだ。

それもわかる

わかるが、

今、それが、息苦しさ、窮屈さになっていやしないか

初めてわたしが、

見た演劇の記憶はプロセニアムでの気恥ずかしい体験だった

俳優はがんばる。

それは、見るものにとって関係なく、感じる。

分断と個人化が、進み。

けど、つながりをもとめるなかで、どちらともつかない

どちらにもつく

交差点というか、駅? の、ような場は必要で

それをちゃんと受けているように感じる

再生の話からズレてしまった

一人の再生があると、したら

人口何万人の再生があってもいい

Photo by Takahiro Takigoshi |

長崎の再生に寄せて 〜再生の唄〜

あれから何年たったのか

また、遠いところに来た。

日付を見るとまだ、4ヶ月と半分。これを昔ととらえるか、最近と捉えたらいいか、わからない。

あれから何年たったのか

また、長崎に来た。

大浦天主堂には入らなかった。

(浦上天主堂には入った)

ロザリオは今も引き出しに眠っている

あれから何年たったのか

舞台をはじめて、また、舞台にいた。

あれから何年たったのか

何年も経っていない

3ヶ月前にいた

人はいない

あれから何年たったのか

隠し扉の先の

若い長崎の集まりは、絆が深く。

くんちを誇りに思っていた

故郷の能登の人の顔が浮かぶ。きっと馬が合うだろう

何年か経った、あれは、だいぶ朧げになってしまったもの

はっきりとしたもの

それらが、融解してしまって

あの時とこの時も、もう融解し始めている

これから、先、一人でも三人でも、四人でも、八人でも、

重ねた時間、重ねた、空間は、目にはうつりそうにないし、残らなそうだけど、

きっと匂いが残っていることだろう

未来で、匂いたちが重なるところを遠く眺めて

これからまた訪れる土地へ

そのとき私は目を瞑っている

どこかに、いれたい↓

あれから何年経ったのか

同じことをまた、繰り返している

これから何年経っていくのか

同じことをまた、繰り返していく

Photo by Ayaka Ono Akira Nakazawa Spacenotblank |

スペースノットブランク『再生』長崎公演レポート? ルポ? リポート

〈旅と演劇〉

多田淳之介さん原案の今回上演したこの演目『再生』は

2006年に東京は小竹向原にあるアトリエ春風舎にて初演を迎えた。以後、再演の数は現代演劇としては

珍しく、日本の再演数が上位にいくくらい(所感なので、根拠は全く無く、印象と噂だけなので、お許しいただきたい)

再演を重ねている。

それも関東圏の都市部以外の場所で現地在住の俳優とその場所だけのver.を作り、再生と多田淳之介さんの跡と残り香はたしかに残っている。現に長崎でもそうだった。(アトリエPentAの福田さんは多田さんと古い知り合いで、今回、わたしたちの再生を見に来てくれた方の中には、再生という演目は知っているけど、見たことがなかったので、楽しみにしていたという声を聞いた。わたしたちの公演はオリジナル再生ではないが、鑑賞して満足した声を聞いた)

話は逸れたが、戻したい。

再生や多田さんが、東京、首都圏以外で、残してきたものが、なにか?

旅と演劇、

東京、首都圏以外で、やる意味、

演劇を通した旅、

旅の中での演劇、

旅を通した演劇、

旅する演劇、

について考えたい。

トピックは荒いが、旅公演、

そして、東京、首都圏以外での演劇についてかもしれない。

演劇は、東京で行ってきた

つくってきた

それを東京、首都圏以外で行うとはどういうことか、

考えたい。

その土地土地で、特色ある文化、食文化、生活様式、歴史があり、その中で育まれてきたものがある。

その土地で作られた野菜や、風土に影響された食のように、演劇もまた同じではないかと考える。

しかし、

私達は余所者として、長崎で、公演に伺った。公演で長崎に伺った。

この2つの方向、言葉の中になにかあるものを少し考えたいとも思う。

これから、演劇を舞台と置き換えてもよい

現代の日本では、舞台、演劇はマイナーなものとして、大衆に捉えられている。これも印象だが、あながち間違ってはいないはずだ

マイノリティのものにほぼなっていると言ってもあながち外れてはいないのではないかと思う。

(私は出身地の能登(七尾市の方です)でも、6年ほど、演劇に関わる活動、演劇を通したコミュニティ、場づくりの活動を行っている。とりわけ、七尾市には能登演劇堂という劇場があり、そこでは、かつて演劇でのまちづくりと、観光資源として、自治体が本気で力を注ぎ、劇場、市民劇団、演劇コースがある高校まで誕生した。私はその町の出身である)

だから、なおさら気になる。演劇とは、なにか。ヨーロッパの歴史、文脈から派生し、私が今、関わっている演劇って、なにか。本当に必要だったのか、そして、それは、本当にまちづくりになりえるものだったのか

答えを求めてか、証明しようとしてか、

それを何かしら、追っているところもある気がする。つくづく呪われていると思う。

日本全土には祭りがある。東京にも全国にも、わたしの地元にも。そこには、日本の芸能のルーツである、もの、そして、

劇場文化がおこなってきたコミュニティ、場が、日本のオリジナルの仕組みとしてあり、直感的に、祭りに現代演劇は、勝てないと思ってきた。

ここで、気付く。

場作りと、作品を分けて考える必要がある。

しかし、英語のtheaterは、この2つが同じだ。そして、日本の祭りも、神輿もあれば、踊りや神楽など、パフォーマンスの意味も含み、そして、神事も時には。

ここまで、すごく雑に線を引いた。

そして、これから、わたしたちの再生、

多田さんたちのやってきた再生についてだ。

旅の話になるか、、

不安だ。

演劇は死んでいるといろんな人が言う

だから、面白い、すごい場づくりと、面白いすごい作品は、普通に結果的に演劇や劇場文化を再生しているということになるのではないか?

(結局、膨らませられていない、、)

・ホテルから見た長崎の町は、泣いていた。歴史。消えては生まれて消えた人の面影、気配。

わたしはそれに敬意を払いたかった。

・食、アジフライが、名産という、結局おぼえていないが、

魚、ちゃんぽん、

世界初の麦焼酎「壱岐」最高だ。味や感覚をそっくり言葉にはできない。

けど、その土地の味だと思う。たしかに長崎を舌で、体で感じた気がした。なにせ、体内に取り込み、そこに住む人も同じものを食べている可能性が高い。

・Barで出会ったブラザーフッド。平均25歳くらいの地元の若者客で賑わうBarに偶然入った

そこでは、長崎くんちに出ていることを誇りに思うと、一人の若者が隣で、真っ直ぐな目とキラキラした目、そして、とても楽しそうに、誇らしげに熱く、長崎くんちについて語ってくれた。

とても厳粛な気持ちになるのだと。そして、それを語る目はとてもピンッとして真っ直ぐで、熱気を帯び、こちらまで、なにか心をつかまれる。

東京はとても遠く、文化圏が、わたしが知っている、それまで

訪れた日本の街とは、かなり違っていた。

東京からたまたま帰ってきた、仲間がそのBarに訪れた。5時間前まで東京だったらしい。

・飛行機の時差。

消えた。時間が、計測できない時間がたしかにある。

そのことを飛行機に乗るたびに考える。

雲の上。

ここまで、箇条書きに書いたが、

旅は、経験。(と、言葉がふと出た)

日常の時間とは、別の刺激と出会いがある。時間や作業をこなすでなく、

全てに紙一枚、異文化が入る。

仕事であれば、その土地の作法に

チューニングする

現に今回、チューニングしていた。口からも視覚からも、全身で。

・浦上天主堂

マリアの首の歌碑を見た。ケロイドのマリア像のレプリカ。

長崎原爆資料館、そこは凄まじかった。

泣いた。歴史、いろんな人が、経験してきた中、今、そこで、見た叫びのような物が、耐えれなかった

今も戦争は起きている。いろんな悲しみや叫び、痛みは、止まらない。

爆心地では、頭痛がした。

声なき声が聞こえるようなピーンとした、空気が上空に聞こえた気がする。

ただ、祈るばかりだ。

私の地元中学校の同級生は、その後、自殺した話を聞いた。東京、首都圏以外では、東京でもそうだが、

そこを救えるもしくは、その判断に至らない可能性を演劇や劇場は秘めていると思っている。だって、この世界にいることの鎖から解き放たれることがある

気づきがある。

社会から何歩か引いた関係性でいられる出会いもある。

(多田さんの再生は集団自殺の現場を描いている

そのことを思い出す)

僕は演劇に救われている。

まっとうに生きれないなと気づいている。もう40歳になりました。

使命ではない。

遊びや、自由を求めたい。

縛られない場、解放される場所。

旅もまた、そういう社会的な時間から解放される時間である。

わからない、

今回の再生も今後、いろんな場所でやれることを願う。

人は、一人ではないが、死ぬときは一人。

誰かも言っている、

誰かの言葉を引用したいが、みつからない

一人になるための場所であり、

一人になれない場所。

一人になるための旅。

長崎での再生はそのようなことを今思う。

Photo by Junnosuke Nishi |

瀧腰教寛 Takahiro Takigoshi

俳優。石川県七尾市出身。

2007年から2018年まで劇団〈重力/Note〉に参加。

2019年より、石川県七尾市にて、演劇を学ぶ大学生の能登滞在制作「ノトゲキ」の運営とコーディネートを行なっている。

近年は俳優として、新聞家『失恋』『フードコート』、小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク『言葉だけでは満ちたりぬ舞台』『フィジカル・カタルシス』『すべては原子で満満ちている』『ウエア(原作:池田亮)』『氷と冬』『セイ(原作:池田亮)』、武本拓也『庭の話』、ノトゲキ番外特別上演『能登版・銀河鉄道の夜(原作:宮沢賢治 / 構成・演出:中村大地)』、譜面絵画『Terra Australis Incognita(横浜ver.)』、BEBERICA theatre company あかちゃんとおとなのための舞台芸術・ベイビーシアター『What is Like?』『物語を旅する ~お空のせかい~』、屋根裏ハイツ『ここは出口ではない』『パラダイス』『父の死と夜ノ森(作:松田正隆)』、山本伊等『配置された落下』、ルサンチカ『エンドゲーム(作:サミュエル・ベケット)』、お布団『アンティゴネアノニマス‐サブスタンス/浄化する帝国(原案:ベルトルト・ブレヒト)』などの作品に参加している。